돌

그러나 과학적인 용어로는 암석이라 하는데, 암석은 지각(地殼)을 이루고 있는 물질이다.

이것을 좀 더 구체적으로 표현한다면, 한 가지 또는 그 이상의 광물이나 유기물이 자연의 작용으로 모여서 어떤 덩어리 또는 집합체로 만들어진 것이다. 지구상에 있는 모든 물체의 집합체 중 인공이 가해지지 않은 것은 모두 암석이라 할 수 있다.

지각을 구성하는 암석에는 굳지 않은 지층인 표토와 굳은 암석인 기반암의 구별이 있으므로, 엄밀한 의미에서의 암석은 견고한 돌이나 바위를 뜻하게 된다.

돌이란 말은 물체를 지칭하는 직접적인 의미 외에 상징적 의미로 쓰이기도 한다. 지능이 낮은 사람을 돌과 같이 머리가 굳었다고 해 ‘돌대가리’라 한다든지, 아이를 못 낳는 여자를 돌과 같이 번식 능력이 없다는 뜻으로 ‘돌계집(석녀)’이라 하는 따위가 그것이다.

돌이라는 말이 접두사로 쓰인 단어가 많다. 돌도끼·돌부처·돌집·돌탑 따위는 돌을 재료로 해 만들어진 것들이고, 돌김[石苔]·돌옷[石衣] 등은 돌에 기생하는 식물을 말하며, 돌고드름[鍾乳石]·돌비늘[雲母]·돌부리 등은 돌의 모양이나 어느 부분을 이르는 말들이다.

돌의 방언은 지방에 따라 여러 가지가 있으나 가장 널리 분포된 것은 ‘독’이다.

돌, 즉 암석의 갈래는 그 형성원인에 따라 화성암(火成岩)·퇴적암·변성암의 세 가지로 구분된다.

화성암은 용융상태에 있던 물질이 냉각, 고결(固結)되어 이루어진 암석이다. 화강암(花崗岩)·유문암(流紋岩)·섬록암(閃綠岩)·안산암(安山岩)·반려암(斑糲岩)·현무암(玄武岩)·감람암(橄欖岩) 등이 이에 속한다.

퇴적암은 기존 암석이 풍화와 침식작용으로 부서지거나 녹아내린 것이 다른 곳으로 운반되어 쌓인 암석이다. 역암(礫岩)·각력암(角礫岩)·사암(沙岩)·미사암(微沙岩)·셰일(shale)·이암(泥岩) 등이 이에 속한다.

변성암은 화성암 또는 퇴적암이 지하에서 열과 압력의 작용을 받아 본래의 성질을 잃고 새로운 성질로 변화한 암석이다. 편마암(片麻岩)·편암(片岩)·천매암(千枚岩)·점판암(粘板岩) 등이 이에 속한다.

이들 암석은 단단한 정도에 따라 구별한다. 모스(Mohs)의 경도계(硬度計)로 광물 10종을 1에서 10까지 굳기를 측정해서 낮은 것부터 차례로 하면, ①활석, ②석고, ③방해석, ④형석, ⑤인회석, ⑥정장석, ⑦석영, ⑧황옥, ⑨강옥, ⑩금강석 등의 순서이다. 그 중에서도 금강석(다이아몬드)이 가장 단단한 돌이다.

또한 돌 중에는 보석이라 불리는 갈래가 있다. 보석의 요건은 광택과 색깔이 아름다운 것, 산출량이 극히 적은 것, 색깔·광택·질이 언제나 변하지 않고 약품에도 잘 침식되지 않는 것, 질이 여물고 빛에 대한 굴절률이 높거나 투명한 것 등이 있다.

이런 보석은 원석을 가공해서 주로 장식용으로 이용된다. 다이아몬드·루비·사파이어·에메랄드·지르콘·황옥·담백석·스피넬·경옥·금록옥·전기석·자수정 등을 보석으로 친다. 이들 보석은 가공 기술이 발달한 현대에 와서 중요시되었다.

선사시대부터 고대인의 장신구로 애용되어온 돌은 돌결이 아름다운 점판암·천하석(天河石)·홍옥(紅玉)·호박(琥珀)·수정·유리·옥·마노(瑪瑙) 등으로 비교적 굳기가 약해 가공이 용이한 것들이었다.

한편, 풍화작용에 의해 형태가 특이한 바위의 모습도 훌륭한 관광자원으로 이용된다. 설악산의 흔들바위나 제주도의 용두암 등이 대표적인 예이다.

예로부터 돌은 인간생활과 밀접한 관련이 있어 신앙의 대상이 되기도 하고, 일상생활의 도구로 이용되기도 하였으며, 무덤에 쓰여 사후의 안주처로 이용되기도 하였다.

돌과 신앙

선사시대의 신앙에는 정령신앙·영령신앙·조상숭배·주술(呪術) 등이 있다. 이들은 인간의 의지로 통어할 수 없는 강력한 힘에 복종하는 것을 이른다. 이런 신앙의 대상으로 돌이 자주 이용되었다.

우리나라에서도 고인돌이나 선돌은 단순히 조상의 시신을 묻거나 무덤의 표를 나타내거나 경계표시의 의미를 넘어서 조상숭배라는 차원에까지 이른다.

한편으로는 혈연을 기반으로 한 당시 토착농경사회의 정치 권력의 상징적 건조물로서의 의미도 가지고 있었다. 대표적인 예로 강화군 하점면 부근리에 있는 남한 최대의 강화 부근리 지석묘(사적, 1964년 지정)을 들 수 있다.

특히, 선돌의 경우는 최근까지도 동네 입구에 세워져 수호신으로서 신성시되어왔다. 이는 장승이나 경계표지석과도 무관하지 않을 듯하다.

이러한 고인돌이나 선돌에 사용된 돌은 대개 우리나라에 흔한 화강암·화강반암(花崗斑岩)·흑운모화강암들이다.

신앙과 관련된 좀 더 구체적인 돌의 예로 울주 대곡리·천전리와 고령 양전리의 암각화를 들 수 있다. 바위에 새긴 이들 그림은 태화강(太和江) 지류인 대곡천과 낙동강 지류인 회천(會川)의 암벽에 있으며, 바위는 주로 이암·혈암(頁岩)·사암 등 퇴적암으로 되어 있다.

대곡리 암각화는 당시 사냥의 대상인 고래·사슴·호랑이 등 수륙의 짐승이 새겨져 있어 당시 주민들의 생활수단인 수렵·어로를 기원한 제사터였을 가능성이 높다.

천전리의 암각화에는 동심원·마름모꼴 등의 문양과 함께 삼국시대에서 통일신라시대까지에 이르는 명문(銘文)도 나타나 있는 것으로 보아, 오랜 세월에 걸쳐 이 암석이 제단이나 성소(聖所)로 이용된 것으로 보인다.

고령 양전리 암각화에도 십자무늬·둥근무늬·겹둥근무늬·인면(人面)·장방형문양 등이 새겨져 있다. 이것들은 모두 청동기시대부터 내려온 암석숭배의 증거가 될 것이다.

그리고 이렇게 거대한 암석은 고대인에게 외경심을 가지게 하여, 수렵에 관련된 기원 및 사냥한 동물의 혼을 위로하는 제단으로 이용되었고, 그 중에는 후대에 이르러 천전리의 경우처럼 화랑들의 서석(誓石)으로 신성시된 경우도 있다.

돌과 생활도구

신석기시대 이래 토기는 가장 요긴한 생활도구로 사용되었다. 토기의 제작에는 상당한 전문기술이 필요하였을 것이다. 왜냐하면 적당한 점토(粘土)를 구해 토기가 더욱 단단해지도록 바탕흙[胎土]에 보강재를 넣어야 했기 때문이다. 돌은 이러한 보강재로서 중요한 역할을 하였다.

빗살무늬토기[櫛文土器]의 보강재로는 운모가 많이 들어간 것으로 보이고, 민무늬토기[無文土器]에는 석영과 장석이 일정한 비율로 사용된 것 같다.

석기의 경우에도 이러한 전문화현상이 나타난다. 청동기가 등장하기 전에는 생활도구의 대부분을 석기에 의존하고 있었다. 석기는 제작기법에 따라 뗀(打製)석기와 간(磨製)석기의 두 가지로 대별된다.

석기의 종류는 돌검[石劍]·돌칼[石刀]·반달칼·돌도끼·그물추·돌망치·숫돌·자귀·갈판[碾石]·괭이 등이 있다. 이들은 대개 퇴적암 중 점판암이나 사암으로 만들어졌다.

점판암은 얇게 쪼갤 수 있고, 퇴적될 때 생긴 문양이 매우 아름답기 때문이다. 그래서 점판암의 무늬를 그대로 이용해 만든 반달칼이나 간돌검[磨製石劍]들은 실용성보다 장식적 효과를 노린 것이 많다. 또 사암은 숫돌에 잘 갈리므로 석기의 재료로 많이 이용되었다.

점판암이 가장 많이 이용된 도구는 화살촉이다. 돌화살촉은 신석기시대 이후 사냥용 또는 전투용으로 사용되었다. 시대에 따라 쓰임이 달라 수렵중심의 경제체제 하에서는 주로 사냥의 도구가 되고, 뒤에 농경중심의 경제체제 하에서는 주로 전투용 무기로 사용되었다.

갈판은 신석기시대 이래 많이 나타나는 곡물이나 야생의 열매를 가는 도구로서 갈돌과 한 짝을 이룬다. 주로 사암이 이용되었다.

괭이는 땅을 파거나 김을 매는 연장으로, 우리나라에서는 서포항(西浦項) 4기층과 같은 신석기시대부터 나타나고 있다. 그 무렵부터 굴경(掘耕)농업이 이루어졌음을 알 수 있다.

돌과 무덤

돌은 선사시대 이래 시신을 매장하는 돌방[石室]의 중요한 재료가 되었다. 선사시대부터 역사시대에 이르기까지 고인돌·돌널무덤[石棺墓]·돌덧널무덤[石槨墳]·돌무지무덤[積石塚]·돌방무덤과 구덩식·굴식·앞트기식 등 여러 양식의 무덤이 돌로 만들어졌다.

우리나라 청동기시대에 구축된 것으로 보이는 고인돌의 뚜껑돌[蓋石]은 대개 4t 이상의 무게로, 그 중에는 100t이 넘는 것도 있다. 이런 뚜껑돌을 산에서 채취해서 현장까지 운반하는데는 물론 많은 노동력, 그 노역자를 먹이는 잉여생산, 그들을 부리는 정치적 권력, 경비를 감당할 재력 등이 배경을 이루었을 것이다.

이러한 뚜껑돌로는 근처에서 구하기 쉬운 돌이면 종류를 가리지 않고 사용되었다. 특히, 편마암·화강암·편암 등이 많았고, 제주도에서는 지역적 특수성에 따라 현무암이 사용되기도 하였다.

돌널무덤은 돌상자(널)를 짜기 쉬운 점판암이 주로 사용되었다. 돌방무덤의 경우는 내벽에 벽화를 그리거나 회칠을 하기 좋도록 평면을 이루기 위해 물갈이가 잘 되는 퇴적암 또는 수성암계통의 판석이 주로 사용되었다.

한편, 돌무지무덤이나 구덩식돌덧널무덤에서는 돌을 깨어 벽돌처럼 쌓아 만들었으므로 주위에 흔히 있는 화강암·편암·셰일 등이 많이 이용되었다.

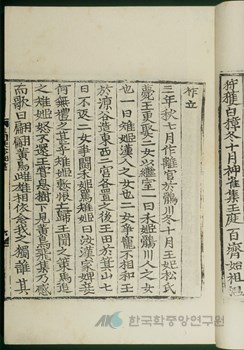

이 밖에 무덤과 관련된 것으로 묘지(墓誌)가 있다. 백제의 무령왕릉(武寧王陵)에서 나온 지석(誌石)을 비롯해, 고려 및 조선시대에는 돌에 새긴 묘지가 많이 묻혀 사자의 가계·관직 등을 소상히 알려주는 사적 자료가 되고 있다. 지석에는 떼어내기 좋은 점판암이 많이 사용되었다.

고려와 조선시대에는 무덤 앞에 문인과 무인의 석상 외에 석수(石獸)·상석(床石)·석비·석등이 세워졌다. 이들 재료로는 거의 화강암이 사용되었다.

돌이 예술로 승화되는데는, 소재가 되어 조형물로 만들어지는 경우와 상징적 제재가 되어 추상적 예술로 표현되는 경우가 있다.

돌을 소재로 하는 조형예술로는 불상·석탑·부도(浮屠)·석등 및 탑비(塔碑) 또는 석비 외에 각종 대좌(臺座)·석주류(石柱類)·돌다리·석수·석표(石標)·석빙고(石氷庫) 등이 있어 중요한 것들은 국보나 보물, 기타의 문화재로 지정되어 있다.

이런 조형물에 이용되는 돌은 대부분이 화강암이다. 그러나 고려 말이나 조선 초에 만들어진 석탑에는 대리석을 이용한 것도 있고, 조그마한 불상들은 납석(蠟石)으로 조각되기도 하였다.

대리석 석탑의 예로는 경복궁의 경천사십층석탑(국보, 1962년 지정), 서울 원각사지 십층석탑(국보, 1962년 지정), 양양 낙산사칠층석탑(보물, 1968년 지정), 여주 신륵사다층석탑(보물, 1963년 지정) 등을 들 수 있다.

우리나라의 석조 조각품이나 건조물은 불교와 밀접한 관련이 있어 삼국시대 이래 고려시대까지에는 석불·석탑·부도 등 많은 석조물이 만들어졌다. 그러나 유교를 숭상한 조선시대에 와서는 왕릉 앞의 몇 점의 석인·석수 등을 제외하고는 석조물이 점점 쇠퇴해갔다.

석탑

석조물 중 중요시된 것 중의 하나에 석탑이 있다. 우리나라에서 석탑이 언제 비롯되었는지는 확실하지 않다. 그러나 대체로 서기 7세기경에 백제와 신라에서, 그 이전의 목탑구조를 모방해서 돌로 만들기 시작한 것으로 생각된다. 석탑은 재료의 견고성과 내구성으로 대부분이 오늘날까지 남아 있는데, 이는 인도나 중국과는 양식이 다른 특징을 보이고 있다.

지금까지 전하는 석탑 중 삼국시대의 것으로는 백제의 미륵사지석탑(국보, 1962년 지정)과 부여 정림사지 오층석탑(국보, 1962년 지정), 신라의 분황사 모전석탑(국보, 1962년 지정) 등 3기가 있을 뿐이다.

삼국시대 석탑의 공통된 특징은 목탑의 구조를 돌로써 최대한 재현한 점이다. 그 중에서도 미륵사지석탑이 가구수법(架構手法)·배흘림기둥 등으로 이를 가장 뚜렷이 보여주고 있다. 이에 비해 정림사지석탑은 세부의 표현을 간략화한 형식이고, 분황사지석탑은 감실(龕室)을 만들어 옥탑(屋塔)의 형식을 나타내고 있다.

통일신라시대의 석탑은 삼국시대보다 다양한 양식으로 발전하였다. 초기에는 상하 2층의 기단(基壇)과 우주(隅柱)가 있는 옥신(屋身), 5단의 옥개(屋蓋)받침, 추녀 끝이 약간 들리는 따위의 특징을 보여 우리나라 석탑 양식의 전형을 이루었다. 감은사 동서 삼층석탑(국보, 1962년 지정)이 대표적인 것이다.

8세기에 이르면 석탑은 그 규모가 작아지면서 하층 기단 탱주(臠柱)의 수가 둘로 줄고 탑신과 옥개석을 각각 한개의 돌로 만드는 등의 축소현상이 나타난다. 불국사 삼층석탑(국보, 1962년 지정)이 대표적인 것이고, 경주 장항리석탑·원원사지석탑(遠願寺址石塔)·천군동석탑(千軍洞石塔) 등이 여기에 속한다.

8세기 말 무렵부터는 사회적 혼란이 반영되어 석탑에서도 패기와 의욕이 감퇴되고 규모도 더욱 작아지며 형식도 더욱 간략화되었다. 3층 기단의 탱주 수는 하나로, 옥개석받침도 4단으로 줄어들었다. 반면에 조각솜씨는 차츰 정교해져서 표면에 각종 불보살과 장식무늬가 조각되고, 9세기에 들어오면서 더욱 유행하게 되었다. 그 중에서도 화엄사석탑(華嚴寺石塔), 성주사석탑(聖住寺石塔) 등이 좋은 예이다.

이와 같은 전형 양식의 석탑 외에 이형(異型) 양식의 석탑도 조성되어서 여러 가지 특색을 보여준다. 특히, 불국사 다보탑(국보, 1962년 지정)의 경우는 매우 복잡하고 정교한 조형미를 보인 대표적 걸작품이다.

고려시대의 석탑은 전국적으로 널리 분포되어 있어, 경주를 중심으로 밀집된 통일신라시대의 경우와는 대조를 이루고 있다. 또 양식면에서도 지방색이 가미되어 다양한 변화를 보였다.

경상도지역은 대체로 신라 석탑의 전통을 계승하면서 세부적인 변화를 보인다. 개심사지석탑(開心寺址石塔)이 대표적인 예이다.

한편, 수도인 개성 중심의 지역은 신라양식을 따르면서도 세부가 간략화되어 전체적으로 둔중한 느낌을 준다. 남계원(南溪院) 칠층석탑이 이에 속한다.

백제지역에서는 목조 가구(架構)의 특징을 그대로 유지해 미륵사지석탑 및 정림사지석탑의 영향을 계속 보여주고 있다. 무량사석탑(無量寺石塔), 계룡산 남매탑(男妹塔)이 이에 속한다.

이 밖에 고려석탑의 또다른 양식으로 방형중층(方形重層)의 석탑이 있다. 신라 때에도 이 양식이 더러 있었으나 고려 때에 이르러서는 이 양식이 새로운 유형을 이루는 데까지 발전하였다. 월정사 팔각 구층석탑(국보, 1962년 지정), 경천사지십층석탑, 운주사(雲住寺)원형석탑 등이 대표적 예이다.

조선시대의 석탑은 초기에는 고려의 영향을 받아 낙산사칠층석탑처럼 방형중층의 양식이 일반화하다가, 후기에는 전란 등으로 인해 석탑 건립이 단절되다시피 하였다.

석불

일반 불상과 마찬가지로 불교의 종파와 신앙대상에 따라 석불도 다양한 종류가 있다. 석불은 조형예술적으로 분류하면, 환조·부조·선각·석굴 등으로 갈라지고, 자세로 분류하면, 입상·좌상·의자상 등으로 갈라진다.

삼국시대의 석불로 백제의 것으로는 6, 7세기의 예산 사방불(四方佛), 서산 용현리 마애여래삼존상(국보, 1962년 지정)과 같은 유화한 작품이 남아 있다. 신라의 것으로는 삼화령(三花嶺) 미륵삼존상, 남산불곡(南山佛谷) 석불좌상 등 안정되고 경쾌한 작품이 많이 남아 있다.

통일신라시대로 넘어가면서 인도의 굽타조각과 중국의 성당(盛唐)조각의 사실성을 새로 수용해 보다 세련된 불상이 나타났다.

7세기 말경은 삼국의 전통이 혼합되면서 점차 사실적 양식이 보편화한 시기이다. 군위(軍威)의 삼존불상과 비암사비상(碑巖寺碑像) 등이 대표적 작품으로 전한다.

8세기 중엽은 통일신라의 최성기이자 황금기로 훌륭한 작품이 많이 만들어졌다. 감산사(甘山寺) 석조미륵보살상과 아미타불입상, 칠불암(七佛庵)불상, 석굴암 등에서 보는 바와 같은 균형과 조화, 정확한 구도감각, 조상 상호간의 치밀한 배치로 석조예술의 세계적 수준을 과시하였다.

신라의 불상은 외래의 영향을 적극 수용하면서도 독자성을 그대로 간직해나간 것이 특징이다. 이 시기의 금동불상의 양식적 특색이 석불에서 그대로 나타나기도 하였다.

신라의 하대로 내려오면서 불상도 점차 부처의 이상화한 모습보다 현실화한 모습으로 표현이 변화되어 위엄이 다소 감퇴한 느낌도 없지는 않으나 도리어 자연스럽고 사실적인 소박성을 더해갔다.

9세기 말경에는 선종(禪宗)의 등장과 함께 신라 불교에 많은 변화를 가져왔다. 이는 조형예술에도 민감하게 반영되어 밀교계(密敎系)의 비조사불(祕造私佛)이 지방호족들의 지원에 힘입어 많이 조성되었다. 동화사(桐華寺)석불, 남산약수계마애석불입상 등은 다소 거친 느낌은 있으나 그 구체화한 모습을 보여주는 것들이다.

고려시대의 석불은 초기의 경우 지역적 특수성을 많이 보여준다. 한송사(寒松寺)석보살상, 개태사(開泰寺)석불 등에서 다소 기이한 변형과 보다 둔화되고 위축된 표정을 나타냈다.

14세기 이후에는 점차 불교의 기본적인 성격이 짙어지면서 불상의 표정이 경직되고 세부의 조각도 조잡해졌다. 따라서 이상적인 존귀성이 사라지고, 통속적 인상으로 눈꼬리가 길게 돌아가고 입모양도 괴상해졌다.

조선시대에는 숭유억불책으로 불교의 쇠퇴와 함께 석불도 경건미가 사라지고 민간신앙과 혼합되는 양상을 띠게 되었다.

부도

9세기부터 유행한 석조예술로서 승려의 사리탑이다. 기록으로 나타난 가장 오래된 부도는 844년(문성왕 6)의 염거화상(廉居和尙)부도이다. 이는 상하 평면이 팔각이고 높은 기단 위에 우주가 표시된 탑신이 놓이고 옥개석에는 서까래와 기왓고랑이 새겨져서 팔각원당형(八角圓堂形)이라 일컫는 우리나라 부도의 전형을 이루는 것이다. 이러한 부도는 표면에 각종 장식이 조각되어 그 장엄미는 시대에 따라 변화하였다.

신라 말기에서 고려시대에 걸쳐 8각의 각 부재가 점차 원형으로 변해가는 것을 알 수 있다. 선림원(禪林院)부도에 잘 나타나 있다. 고달사지(高達寺址)부도의 경우는 일부 부재가 원형이 됨과 동시에 중대석(中臺石)이 커져서 그 표면에 운룡문을 조각한 새로운 양식을 보여주고 있다.

고려시대에는 이 밖에 8각에서 완전히 벗어나 4각을 기본으로 삼은 것이 있다. 법천사지 지광국사탑(국보, 1962년 지정)이 대표적인 예이다.

부도에 있어서도 석탑처럼 8각원당의 기본형 외에 석종형(石鐘形) 부도라는 이형이 있다. 이 석종형 부도는 고려 말기 이후 조선의 전시대에 걸쳐 가장 많이 조되었다. 이는 규모가 작고 제작 건립이 쉬운 결과로서 복천암수암화상탑과 신륵사 보제존자석종(보물, 1963년 지정)이 대표적인 예이다.

석등

법당 앞에 불을 밝히기 위해 세우는 석조물이다. 석등은 삼국시대 미륵사지에서부터 예를 찾을 수 있다. 기본형은 하대석 위에 간주(竿柱)를 세우고, 그 위에 상대석을 놓아 화사석(火舍石)을 받치고, 그 위에 다시 옥개석을 덮는데, 기본적인 평면은 8각으로 되어 있다.

이러한 기본형에 부분적인 변화를 주어 간주를 원형으로, 중간에 장구통 같은 마디를 지은 고복형(鼓腹形)이 있다. 이는 주로 호남지방에 세워진 남원 실상사석등(보물, 1963년 지정)이 대표적 예이다.

한편, 간주대신 2마리 사자가 뒷발로 버티고 마주서서 앞발로 상대석을 받친 쌍사자석등으로는 법주사쌍사자석등(국보, 1962년 지정)이 대표적인 예이다.

고려시대의 석등은 삼국의 양식을 계승하고 있지만 조각수법이 거칠고 전체적 형태도 둔중해졌다.

조선시대에 이르러서는 사원건립의 위축과 함께 쇠퇴하고 말았다. 석등은 사찰 외에 능묘(陵墓) 앞에도 장명등(長明燈)으로 세워졌는데, 이들은 대개 사각이 기본형태이다. 조선시대의 왕릉에는 석등설치가 관례화되었다.

당간지주

깃대인 당간을 세우기 위해 설치하는 돌기둥이다. 이 지주는 60∼100㎝ 간격을 두고 석주를 양쪽에 세우고, 그 안쪽에 기둥을 고정시키기 위한 간구(竿溝)나 간공(竿孔)을 만드는 것이 기본형태이며, 하부는 간대(竿臺)와 기단부로 이루어진다. 당간지주의 대표적 예로는 부석사(浮石寺)와 범어사(梵魚寺)의 예를 들 수 있다.

석비

돌에 글을 새겨 세운 것이다. 삼국시대의 석비는 광개토왕릉비(廣開土王陵碑)·진흥왕순수비(眞興王巡狩碑) 등에서 보는 바와 같이 다만 기록적 가치가 있을 뿐 조형적 가치는 별로 없다.

통일신라시대부터는 이러한 고비(古碑)의 단순성을 벗어나 비신을 중심으로 밑에는 비좌(碑座), 위에는 개석의 구조를 갖추게 되어 귀부(龜趺)와 이수(螭首)로 나타나게 되었다.

이러한 형태의 석비는 묘비와 탑비로 나뉜다. 묘비로는 태종무열왕릉비(太宗武烈王陵碑), 탑비로는 쌍계사 진감선사대공탑비(眞鑑禪師大空塔碑)가 대표적인 예이다.

귀부의 형태는 7세기까지는 사실적으로 표현하다가 점차 보주(寶珠)를 입에 문 괴수형으로 바뀌고, 9세기부터는 2마리의 거북으로 된 귀부가 제작되기도 하였다. 고려시대에는 귀부대신 장방형의 비좌가 생기고 이수도 장방형 개석으로 변화하기도 하였다.

석수·석교·벼루

석수는 짐승모양을 새긴 돌인데, 통일신라 이후 크게 유행해 조선시대에 이르기까지 여러 왕릉 앞에 배치되었다. 석수와 비슷한 성격의 조형물로서 석인(石人)·십이지상(十二支像) 등도 있다.

석교(石橋)는 이름 그대로 돌다리로서 조형미와 실용성을 조화시켜 건축의 시각적 요소로 이용되었다. 불국사의 청운교·백운교·연화교·칠보교에서 그 실상을 엿볼 수 있다. 궁륭교(穹窿橋)·난간 등 복잡한 석조 가구수법을 사용해 웅장하면서도 전체적으로 부드러운 효과를 내고 있다.

궁궐에는 정전에 들어서기 전에 금천교(禁川橋)가 설치되었다. 경복궁의 경우, 궁륭을 만들고 난간에는 동자를 세우고 그 가장자리에 석수를 배치하였다.

동양의 특이한 돌제품에 벼루[硯]가 있다. 벼루는 주로 퇴적암의 일종인 까만돌[烏石]을 잘라서 만든 먹을 가는 문방구로 우수한 공예품도 많이 전한다. <崔夢龍>

우리나라 사람에게 돌은 생명의 탄생, 풍요와 수호 등 신비로운 권능을 가진 존재로서 신앙의 대상이 되어왔다.

생명을 탄생시킨다는 속신관은 부여 금와왕(金蛙王)의 탄생설화에 나오는 큰 돌[大石]을 비롯해, 이알평(李謁平)의 하강과 관계된 경주시 동천동의 박바위[瓢巖], 처용(處容)의 출현과 관계된 처용암, 문다성(文多省)의 탄생과 관련된 남평군 동쪽 못가에 있는 바위, 애기장수가 태어났다는 공주시 <장군바위전설>에 잘 나타나 있다.

이러한 속신관은 뒷날 기자암(祈子岩)·가석(嫁石)의 민속을 낳게 되었다.

기자암석은 대개 암석의 형상이 성기형(性器形)·교구형(交媾形)·말모양·거북모양을 하고 있는 것이 특징이다.

남근형 암석의 예로는 선돌(충청북도 제천시 송학면 입석리)·선바위(서울 서대문구 현저동)·건들바위(대구 대봉동 수도산 밑)·사망바위(경상북도 봉화군 소천면 서천동 갯마을)·옥동자바위(경상북도 김천시 구성면 양물래기)·제왕바위(부산 동래구 팔송정 신암리) 등이 있다.

여근형의 예로는 공알바위(충청북도 제천시 송학면 무도리), 교구형의 예로는 제왕바위(부산 남구 감만동) 등이 있다. 말모양 암석의 예로는 말바위(서울 서대문구 안산), 거북형의 예로는 붙임바위(서울 종로구 부암동) 등이 있다. 이런 암석에 빌면 자식을 얻는다는 속신이 있다.

이러한 기자암석에 행하는 기자의례는 암석의 형상에 따라 다르다. 남근형과 교구형 암석에는 대체로 치성을 드리는 것으로 끝낸다. 그러나 여근형·말모양·거북모양 암석에는 의성교적(擬性交的) 의례를 행한다. 이를테면, 여근형에는 자식을 원하는 여인이 돌을 던지거나 막대기를 집어넣고, 말모양이나 거북모양의 암석에는 자식을 원하는 여자가 올라타고 몸을 부비는 따위가 그것이다.

가석은 대보름 민속의 하나로서, 그 해에 과일이 풍성하게 열리기를 비는 뜻으로 과일나무의 갈라진 가지 사이에 끼우는 길쭉한 돌로 남근의 상징이다. 이런 예들에서 보는 바와 같이 특별한 형상의 암석은 생번력(生繁力)을 가진 것으로 여겨졌다는 것을 알 수 있다.

암석의 생번관념은 나아가서 곡물, 특히 곡물을 대표하는 쌀의 산출과 관련된 전설로 발전하였다. <천량암(天糧巖)전설>(울진군 강남면 행곡리)·<쌀바위전설>(부여군 내산면)·<쌀 나오는 구멍의 전설>(공주시 의당면 동혈사, 함경남도 정평군 정평면 친경대절, 황해도 곡산군 동촌면 이상리 고달사) 등이 그 예이다.

한편, 암석은 생번력과 함께 수호의 힘을 가진 성석(聖石)이 되기도 하였다. 장례 기념석이라 할 수 있는 고인돌과 당산(堂山)이나 마을 입구에 세워진 선돌이 바로 그런 유형이다.

고인돌은 죽은 혼령[死靈]의 상징적인 안식처인 동시에 사령이 끼칠지도 모르는 위해로부터 산사람을 보호하는 것으로 믿어졌다. 또 이 돌은 여자의 자궁을 상징하는 것으로 인식되어 재생의 의미로 받아들여지기도 하였다.

전국적으로 널리 분포되어 있는 당산과 골매기는 부락을 수호하고 동민의 안녕을 지켜주는 신석으로 신앙의 대상이 되었다.

당산계열의 예로는 전라남도 화순군의 대촌리, 고흥군 풍양면 보천리, 영광군 홍농면 가학리와 산산면 월흥리, 함평군 함평면 장년리, 전라북도 임실군 청웅면 옥전리, 고창읍 동부리와 월암리, 고창군 해리면 동호리, 부안군 부안읍 서외리에 있는 것들이 대표적인 것이다.

또 골매기계열의 예로는 부산 동래구의 수내리·운봉·구서동·회천리·남산리, 북구의 화명동·대천·동원, 부산진구의 초읍동, 해운대구의 재송동, 남구의 광안동 등지에 있는 것이 대표적이다.

당산 및 골매기와 맥락을 같이하는 것으로 서낭당[累石壇]과 조탑석(造塔石)이 있다. 이들은 대개 고갯마루나 산기슭 또는 마을 입구에 설치된다. 전국적으로 널리 산재해 경계신과 마을 수호신의 서식처로 여겨지고 있다. 이들 서낭당과 조탑석은 일년에 한 두 번씩 행해지는 부락공동제 때는 성역이 된다.

조탑석의 예로는 전라북도 진안군 상전면 월평리, 부산광역시 서구 하단동 당리에 있는 것이 대표적이다.

또 암석은 마을의 풍흉을 예고하는 영력이 있는 것으로 여겨졌다. 즉, 두 마을 사이에 서있는 큰 돌이 정초에 어느 쪽으로 기울어지는가에 따라 기울어진 쪽의 마을이 풍작 또는 풍어가 된다고 믿은 것이다. 이런 예로는 전라남도 고흥군 과역면 석촌리 앞의 자연석, 경상북도 포항시 의창면 죽천리의 용두암 등이 있다.

이와 비슷한 전설로, 마을 사이에 있는 바위의 형상에 따라 마을의 빈부가 정해진다고 믿기도 한다. 영주시 휴천리와 이산면 원리의 경계에 있는 뚜껑바위의 뚜껑돌이 개폐되는 형상으로 어느 마을은 부유하고 어느 마을은 빈곤해진다고 믿고 있다. 황해도 신천군 온천면과 가련면 사이에 있는 고양이귀모양의 바위는 옮겨놓은 위치에 따라 마을의 빈부가 달라진다고 한다. 안동시 남선면 정하리 먼달에 있는 거북바위는 거북머리의 방향에 따라 마을 사이의 빈부가 결정된다고 한다.

한편, 암석은 인간의 죽음을 두려워하는 심리와 영원한 구원을 바라는 심리가 복합되어 많은 화석전설을 낳았다.

이를테면 용왕의 딸이 죄를 짓고 거북으로 변신해서 인간계에 나왔다가 인간과 인연을 맺어 옥동자를 낳고 거북형상의 바위로 변하였다는 <거북바위전설>(평안북도 영변 약산 동대의 거북바위), 의상(義湘)을 연모하던 선묘(善妙)가 용으로 화했다가 큰 신변(神變)을 일으켜 돌이 되어 공중에 떠서 의상을 도왔다는 부석사의 <연기전설>, 동해의 어룡(魚龍)들이 골짜기의 돌로 변해 각각 종경(鐘磬)소리를 냈다는 <어산불영(魚山佛影)전설> 등이 그것이다.

이 밖에도 전국적으로 분포되어 있는 <홍수전설(장지못전설)> 중에는 며느리가 도사가 일러준 금기를 깨고 바위로 변하였다는 내용의 전설이 있다.

그 예로는 옥구군 미면의 <미제지(米堤池)전설>, 대전광역시 대덕구의 <소제지(蘇堤池)전설>, 평안북도 강계군 시중면 노담동의 <애기바위전설>, 함경남도 고원군 군내면 하고읍의 <화석바위전설>, 경기도 장단군의 <베틀바위전설>, 개풍군 북면의 <할미대전설>, 인천광역시 옹진군 부민면 부암리의 <며느리바위전설>, 황해도 칠산군 천제봉의 <벼락바위전설>, 경상남도 창녕군 도천면 신제리의 <새못전설> 등이 있다.

한편, 불교와 관련된 것으로, 불경을 외는 소리를 내거나 비구(比丘)로 변신해 홍법(弘法)에 이바지했다는 따위의 전설도 있다.

즉, 신라 경덕왕이 백률사(柏栗寺)에 행차해 사불산(四佛山) 아래에 이르렀을 때 땅 속에서 불경을 외는 소리가 들려 파보니 사면에 부처가 새겨진 큰 돌이 있어 그 곳에 굴불사(掘佛寺)를 세웠다는 전설, 효소왕 때의 일로 진신석가(眞身釋迦)가 머물렀다고 전하는 비파암(琵琶巖)이 비구로 화현(化現)해 망덕사(望德寺) 낙성식에 참석하였다는 전설들은 바위를 신성시한 예들이다.

이와 함께 표류석(漂流石)과 연좌석(宴坐石)도 신성석으로 여겨졌다. 즉, 가야 수로왕의 비인 허황옥(許黃玉)이 아유타국(阿踰陀國)에서 올 때 타고 왔다고 전해지는 진해시 용원동 앞바다의 돌배[石舟], 신라 아달라왕 때 연오랑·세오녀가 타고 일본으로 건너갔다는 동해변의 한 표류암, 가섭불(迦葉佛)이 연좌하였다는 황룡사의 돌들도 신성석으로 신앙되었다.

백제 때, 왕이 왕흥사(王興寺)에 가서 예불하기에 앞서 사자수(泗泚水) 언덕의 돌에 앉아 부처를 망배하니 바위가 저절로 따뜻해졌다는 돌석(돌石), 고구려 동명왕이 기린마(麒麟馬)를 타고 지하세계인 굴을 거쳐 하늘로 올라가 하느님께 조회할 때 디뎠다는 대동강 속의 조천석(朝天石, 靈石 또는 都帝巖), 은산(殷山)의 북쪽 30리에 있는 천성산(天聖山)의 관음3봉 중 기린마의 발굽자취가 있다는 중봉(中峯)의 바위 등도 신성시되었다.

특히, 위의 두 신성암은 지상계에서 천상계로 올라가는 관문에 위치해 봉천제의(奉天祭儀) 겸 부활제의가 베풀어지던 제단이었다.

신성암계열의 또 한 종류에 기우암(祈雨巖)이 있다. 이런 바위들은 기우제를 올릴 때 대상신체가 되거나 그 제장(祭場)이 되기도 한다. 그것은 생번력과 풍요를 관장하는 신이 살고 있다고 인식되었다.

이런 바위로는 기괴한 형상을 한 성주(星州)의 태자암(太子巖), 용담(龍潭)의 반일암(半日巖), 용이 살고 있다고 하는 계룡산 밑의 잠연(潛淵), 울주군의 입암(立巖) 등이 있다.

언제나 물이 고여 있거나 물이 솟는 못을 가진 바위로는 회령의 쌍개암(雙介巖), 고성의 용수암(龍水巖), 의성의 천암(穿巖), 영일운제산(雲梯山)의 대왕암이 있다. 물 가운데 또는 물가에 솟아 있는 바위로는 함흥의 용암, 선산이매연(鯉埋淵)의 기암(奇巖), 초계의 휴암(휴巖)과 용덕암(龍德巖), 고성(高城)의 군옥대(群玉臺) 등이 있다.

신성암 중에는 신판(神判)과 관련된 것도 있다. 백제에서 재상을 뽑으려면 먼저 후보자 3∼4명의 이름을 적어 함에 넣고 봉한 뒤 바위 위에 얼마동안을 두었다가 꺼내보면 재상이 될 사람의 이름 위에 도장이 찍혔다는 호암사(虎巖寺)의 정사암(政事巖) 등이 그런 예이다.

이 밖에도 전설이 얽힌 여러 가지 바위가 있다. 흔히 장군바위라 하는 것은 전국 도처에 산재해 있다.

그 중 좀 특이한 것들을 간추려보면, 지상에 살던 도사가 하늘로 올라가면서 그가 평소에 놀던 바위에 타고간 상여 형국을 남겼다는 행상바위(용인군 수정산), 딸이 어머니의 약을 구하러 바위에 올라갔다가 떨어져 죽으니 그녀의 아름다운 모습이 새겨졌다는 선녀바위(금화군 오성산) 등이 있다.

이러한 바위의 전설은 인간과 자연물인 바위가 생명적 연대감을 가졌다는 원시적 사유에서 발생한 것이다.

큰 뇌우(雷雨) 끝에 떨어진 운석조각인 벽력침(霹靂鍼, 雷斧 또는 黳石)은 의석(醫石)이나 주석(呪石)으로 사용되었다.

크게 놀라거나 실성해 사람을 알아보지 못하는 증세나, 하림(下淋)과 임부의 순산에 이 돌을 갈아 먹이면 효과가 있다고 생각하였다. 또한 이 돌을 베개 속에 넣고 자면 악몽을 없애고 사특한 기운을 물리치며, 어린이에게 채워주면 경기와 사기를 모두 물리친다고 생각하였다.

벽력침에 대한 이런 사고는 유사의 법칙에 기초를 둔 모방주술적 관념에 연유한 것이다.

돌은 항상 무엇에 의존하지 않고 스스로 존재하는 것처럼 보인다. 자연계의 모든 물체 중에서 돌은 태초의 견고성을 유지하고 있다. 돌의 이러한 독존성(獨存性)·항존성(恒存性)은 인간에게 변전하는 모래나 먼지 또는 유기체에 대해 반정립(反定立, antithese)의 존재로서 인식되어왔다. 따라서 돌은 언제나 인간에게 인간조건의 불완전성·변절성을 초월한 어떤 힘을 계시하는 것으로 사유되었다.

돌의 이러한 속성은 자신의 현실적 실존에서 연유한 것이 아니라, 하나의 영적 매체로서 인간이 그 자신과 다른 어떤 무엇을 체험할 때만 나타난다. 돌은 인간의 상상영역 속에서 체험되는 방식이나 만남의 방식에 따라 그 속성이 달리 나타나게 되는 것이다.

고려 말의 학자 이곡(李穀)은 그의 <석문 石問>이란 글에서, 돌은 “견고불변해 천지와 함께 종식되는 것, 본말(本末)과 가늘고 굵음을 요량할 수 없으며, 추위와 더위에도 본질을 바꾸지 않는 것, 두터운 땅에 우뚝하게 박히고 위엄있게 솟아서 큰 바다를 진압하며 만길의 높이에 서서 흔들어 움직일 수 없는 것, 깊은 땅 속에 깊숙히 잠겨서 아무도 침노하거나 제압할 수 없는 존재”라 하여 그 덕을 찬송하였다.

이렇게 돌은 시간성뿐만 아니라 공간적 위치만으로도 하늘과 땅이라는 두 영역에 동시에 속하면서 수직적 상승으로 우뚝 서서 정신을 풍요롭게 한다. 생명이 없어 움직이지 않으면서도 풍요로운 동적 가치나 힘을 우리 앞에 계시하고 있는 것이다.

이러한 돌의 항존성·불변성은 윤선도(尹善道)의 시조 <오우가 五友歌>나 조지훈(趙芝薰)의 시 <산방 山房>에 잘 표현되어 있다. “고즌 무슨 일로 픠여서 쉬이 지고/플은 어이하여 프르느듯 누르나니/아마도 변치 아닐손 바회뿐인가 하노라.”(오우가) 꽃과 풀로 대표되는 자연계의 유한성·변전성 속에서 돌은 불변성·구원성의 표상으로 인식되고 있다.

조지훈은 ‘제자리에 옴찍않는’ 바위의 고요하고 움직이지 않는 이미지를 중심으로 동적인 소재들을 등장시켜 자연계의 기미(機微)를 관조하였다. 이 때 바위는 변화하는 현상 속에서 변하지 않는 초월적이며 구원(久遠)한 실재로서 이 시의 눈이 되어 있다. 이 시는 바위라는 시의 눈을 축으로 해 한적한 시간 중에서의 미동성(微動性)을 환기하고 있는 것이다.

바위의 이러한 초월적 항존성은 보다 내면화한 만남 속에서 그 존재성을 드러내기도 한다. 유치환(柳致環)의 시 <바위>에서는 바위가 반성적 자아(自我)의 등가물로 내면화하고 있다. 곧, 애련과 희로에 휩싸이고 유한하며 허무한 유기체의 한계를 초극해 바위의 불굴의 의지를 닮고자 한다.

이 시는 ‘내 죽으면’이라는 유한성을 전제로 해 현실적 삶 속에서 바위의 함묵적 의지를 닮을 수 없는 시인의 비탄을 환기시킨다. 따라서 작자의 시점은 오히려 유전적(流轉的)·허무적 현실을 겨냥하고 있는 것이다.

이와 같이 돌은 일체를 초극하는 실재로서 외면적인 위엄뿐 아니라 자연스럽게 인간의 한계의식의 근거를 만들어주는 반성적 대상으로 그 내면적 공간을 확보하고 있는 것이다. 그러나 돌은 때로 불변한 의지적 존재가 아니라 역설적으로 인간의지에 반하는 부정적 존재를 드러내기도 한다.

신라 향가의 하나인 충담사(忠談師)의 <찬기파랑가 讚耆婆郎歌>는 삼국통일 이후 갖가지 불안이 누적된 그 시대의 현실을 향한 새 질서 회복의지를 찬가적 시어에 담아 형상화하였다.

구원·숭고·항구적 불변성을 나타내는 천상의 달과 그것의 자의식적 실체인 지상의 물에 대립해, 그 물에 씻긴 자갈이 등장한다. 이 때의 자갈이란 결국 불모와 고난의 현실표상이다. 그 사이에서 절대가치로 상승하는 잣나무 가지는 곧 기파랑의 고매한 인격의 표상이다. 이 잣나무 가지와 무질서로 인식되는 서리가 갈등양상을 드러내며, 물가의 자갈을 통해 부정적 현실의 극복의지를 보다 동적으로 내면화하고 있는 것이다.

이렇게 현실의 고난이라는 역설적 매개물로서의 자갈(돌)은 민요 <바위타령>에 이르러 더욱 직접적으로 표현된다. 여기서 바위는 현실에서 부딪치는 어려움과 고난을 우의적으로 표상하고 있다.

<찬기파랑가>에서의 자갈이 충담사의 내면세계에 깊히 상정되고 있는 절대적인 천상가치의 회복의지에 반하는 부정적 장애의 표상이었다면, <바위타령>에서의 바위는 보다 수평적인 삶의 어려움을 환기하는 표상으로 등장되고 있다.

바위의 모양이나 놓인 위치에 따라 명명되고 나열된 갖가지 돌의 명칭은 어찌 보면 먹고 살아가는 현실적인 삶의 구체적 행위와 관련된 명칭이므로 삶의 어려운 실상을 실감으로 환기하고 있는 것이다. 따라서 끝부분의 꿩 한 쌍은, 그러한 현실적 고난 속에서도 현실을 긍정하면서 희화적으로나마 그것을 극복 수용하면서 살아야 했던 우리 선인들의 생생한 현실 긍정의 모습으로 떠오르는 것이다.

<찬기파랑가>에서는 돌(자갈)이 정신적 품격으로서 불모성(不毛性)·변전성으로 표상되는데 비해, <바위타령>에서는 보다 현실에 밀착된 일상인의 어려운 삶이 바위의 나열을 통해 희화적으로 확산되고 있다. 고난이 고난으로 강조되지 않음으로써 오히려 버티고 선 현실의 어려움이 초극되면서 짙은 현실 긍정의 자세를 엿보게 한다.

현대시로 내려오면서 박두진(朴斗鎭)의 <수석열전 水石列傳>이 <찬기파랑가>와 같은 틀로서 설명될 수 있다면, 전봉건(全鳳健)의 <돌> 연작은 <바위타령>과 궤(軌)를 같이한다고 할 수 있다. 그러나 둘 다 역사·사회 현실에 대한 폭 넓은 시공인식으로 확대, 심화되고 있는 점에서 총체적인 삶의 인식을 보여준다.

돌은 그 기원이나 모양에 있어서 상상영역 속의 중요한 표상이 되어왔다. 그러나 돌은 그 속성과 힘에 있어서 근본적으로 존재하고 있는 것이 아니라, 항시 그것과 만나고 부딪치는 체험주체로서의 인간조건에 의해 다양하게 이해되어왔다.

따라서 윤선도의 <오우가>나 조지훈의 <산방>, 유치환의 <바위>가 돌과의 긍정적인 만남의 체험양상을 보였다면, <찬기파랑가>나 <바위타령>에 나타나는 돌은 고난의 현실을 의식하게 해주는 부정적 장애요소로 인식되었다.

그러나 긍정적인 체험이나 부정적 체험이나 결국 돌은 그 위엄과 두려움을 동시에 환기하는 실체로서 속성을 나타내고 있다. 따라서 어떠한 경우에도 그것은 인간적 시공과 그 조건을 초월하고 있는 실재 또는 힘으로서 표상되는 것이다. 조지훈의 수필 <돌의 미학>은 이와 같은 점에서 다양한 돌의 상징성에 대한 매우 값진 성찰이라고 할 수 있다.

바위는 우리나라 사람에게 신앙적 대상으로 인식되어왔다. 기괴한 형상을 한 바위나, 가뭄에도 마르지 않는 샘을 정상에 이고 있는 바위는 때로 신비한 힘을 드러내는 존재로 여겨진 것이다.

그리하여 자식이나 복록을 원하는 이, 신병을 고치고자 하는 이, 가뭄에 비를 바라는 농민들은 바위를 신체(神體)로 해, 금줄을 치고 제물을 바쳐 치성을 드렸다. 그 만큼 바위는 온갖 소망을 이루어 주는 신통력을 가졌다고 믿은 것이다.

또한 바위는 그 항존성·구원성·불변성·부동성(不動性)으로 하여 존숭하기만 한 것이 아니라, 학자나 예술인들은 바위의 그러한 속성을 흠모해 돌[石] 또는 바위[巖]를 뜻하는 글자로 호를 짓는 예가 많았다.

김창협(金昌協)의 농암(農巖), 이현보(李賢輔)의 농암(聾巖), 박은식(朴殷植)의 백암(白巖), 권호문(權好文)의 송암(松巖), 박지원(朴趾源)의 연암(燕巖), 문일평(文一平)의 호암(湖巖), 현제명(玄濟明)의 현석(玄石), 이희승(李熙昇)의 일석(一石) 등이 그 예이다.

한편, 수수께끼에서 돌이 ‘천년 만년 사는 것’으로 풀이되고, 해·산·물·구름·솔·불로초·거북·학·사슴과 함께 십장생으로 꼽히는 것은 돌이 장생불사의 영생적 실재로 관념화되었음을 나타낸다.

또 물에 씻긴 돌(자갈)은 풍요라는 보편적 상징성을 떠나 우리나라 사람에게는 불모나 고난의 현실표상으로 나타난다. 이러한 관념들이 어떤 연유로 생겼는지는 몰라도 우리의 시가에는 그렇듯 부정적 표상으로 등장해왔다.

이처럼 돌은 우리나라 사람에게 항존적·불변적·구원적·부동적 표상으로 관념화되어 한 속신체계를 이루어 왔다.