목공예 ()

우리나라에서는 예로부터 각종 건물과 가재도구의 대부분을 나무로 만들어 사용하였다. 궁궐이나 관아·사원 같은 공공건물을 비롯하여 모든 사사로운 주택이 목조건물이므로 그 안에 비치하는 기물에 목제품의 비중이 늘게 마련이다.

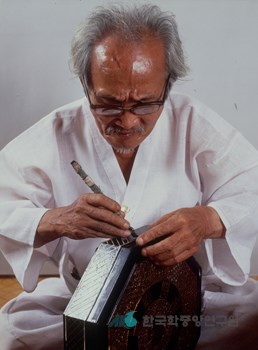

나무를 많이 다루는 생활여건에 따라 갖가지 민구(民具) 역시 나무로 제작하는 것이 순리적이며, 따라서 목재를 다루는 솜씨 또한 일찍이 발달되었다. 목재를 다루어 집을 짓거나 기물을 제작하는 기술자를 목수(木手) 또는 목장(木匠)이라 부른다.

일반적으로 공장(工匠)을 ‘성녕바치’라 일컬었음에 반하여 목수의 경우 도리어 ‘지위’라는 존칭어로 불러 왔다. ≪고려사≫에서도 ‘바치’에 해당하는 ‘장(匠)’이라는 용어 대신 ‘목업(木業)’이라 하였고, 신라에서는 ‘목척(木尺)’ 또는 ‘자인(梓人)’이라 하였다.

고려시대는 일의 분업화에 따라 이미 어용기완(御用器玩)을 도맡아 제작하는 소목장(小木匠)을 따로 두었는데, 그러한 전문성이 오늘날 목수를 대목(大木)과 소목(小木)으로 대별하게 된 것이다.

즉, 대목은 기둥을 세우고 대들보와 서까래를 얹는 등 건축상의 큰 뼈대를 짜는 목수를 지칭하며, 소목(小木)은 창문과 난간과 설단(設壇) 등 잔손질이 많이 가는 부재(部材)를 다루거나 또는 이동식 시설이나 세간을 다룬다. 따라서, 노련한 대목일수록 자부심을 가지고 소목 일을 거들떠보지 않으며 먹줄과 대자귀가 그의 기본연장이다.

그에 비하여 소목 일에 우선 필요한 연장은 톱과 대패이다. 대목과 소목은 기본적인 분류이고, 수원의 화성(華城) 축조와 같은 국가의 대역사(大役事)에는 조각장(彫刻匠)·선장(船匠)·안자장(鞍子匠)·목혜장(木鞋匠) 등이 모두 동원되었고, 향촌의 일반 주택에서는 대목·소목을 가리지 않고 목수는 여러 가지 일을 다 하였다.

≪산림경제≫에 따르면, 일반가정에서 갖추어 놓아야 할 생활용품 가운데 목죽제품의 비율이 도자기와 금속제품은 비교가 안 될 정도로 전체 목록의 40%를 넘고 있다. 이것은 한국인의 목재를 다루는 솜씨가 뛰어났음을 의미하는 것으로, 주거공간이 석조나 벽돌건물인 외국과는 달리, 우리 나라는 목조건물에다 온돌을 발달시킨 평좌식(平坐式) 생활을 해왔으므로 더욱 특징 있게 발달되었다.

즉, 우리의 가구는 아담하고 따사로운 주거의 분위기에 맞도록 단순화시키면서 허식을 피하고 절제된 소박한 느낌을 준다. 장식성의 과다 현상은 한 시대의 유행이거나 특정한 계층의 전유물을 만들어낼 수 있지만, 자연스럽게 필요에서 우러난 아름다움은 시대와 계층을 초월하여 형성되는 것이다.

우리 나라에서는 풍토의 제약으로 인하여 목재로 활용되는 수종(樹種)은 그다지 풍족하지는 않으며, 가장 흔하게 쓰이는 소나무는 건축목재로서 적당하지 않다. 느티나무·느릅나무·들메나무·포구나무 등은 무늬 좋은 목재로, 가래나무·은행나무·오동나무·피나무 등은 판재로, 참죽나무·물푸레나무·버드나무 등은 야물고 질긴 목재로, 먹감나무·배나무·박달나무 등은 특수용재로 사용된다.

고대로 거슬러 올라갈수록 전나무·분비나무·이깔나무 등이 요긴하게 사용되었으나 근세에는 희귀 수종이 되었고, 화류·흑단·침향목 등은 삼국시대부터 엄격히 규제된 수입 목재였다. 일본에 흔한 가구재(家具材)도 한반도에서는 나지 않는 것이 많다. 따라서, 각기 자기 고장에서 자급자족할 수 있는 범위 내에서 목공예가 발달하였다.

우리 나라의 목공품은 건축에서와 마찬가지로 못의 사용을 최소한으로 줄이고, 숨겨진 내부의 결구(結構)를 튼튼하게 짜는 데 특징이 있는데 대나무 못과 부레풀을 주로 썼다. 그것은 나무의 성질을 이치에 맞게 적용하는 오랜 경험의 결과이다. 목공품은 그 쓰임새와 놓이는 장소에 따라 가변성(可變性)을 가지고 있기 때문이다.

그 점에서는 숨쉬는 기물에 속하며, 제작자의 재능과 사용자의 애정이 동시에 민감하게 반영된다는 점에서 공예품으로서의 품격을 지닌다. 그것은 또한 목공품의 외장 방법에서도 그대로 드러난다.

즉, 일찍부터 칠기(漆器)가 발달하였으나 여러 가지 사치한 기법보다는 나전칠기만이 발달되었다든지, 화각(華角)의 이용에 제한을 둔 것은 우리 나라의 주택에까지 스며든 사회기풍의 한 단면이다.

목공예의 재질 중 대나무는 한반도의 남쪽에서만 나기 때문에 일반적인 재료가 될 수 없지만, 버들가지와 싸리채는 우리 나라 전역에 걸쳐 아주 보편적인 기물에 속한다. 특히 버들가지 제품은 우리 나라만의 사연을 간직한 채 오랜 동안 요긴하게 사용되어 왔다.

물론, 이와 같은 재료들이 과연 목공예에 포함될 수 있는가 하는 의문은 있으나, 목공예 특히 목가구의 역사를 소급하려면 불가분의 관계가 있으므로 결코 도외시할 수 없는 것이다. 더구나 목공 자체의 역사적 기록은 찾아보기 어렵고 잔존하는 유물마저 귀한 실정이어서 기물의 변천과정을 더듬어 보는 데 없어서는 안 될 보조자료가 된다.

(1) 삼국시대

우리 나라의 선사시대 목공예는 거의 자료가 없어 살펴볼 수 없으나, 삼국시대 고분에서 발견된 것을 통하여 비로소 접근이 가능해진다. 낙랑고분의 유물을 통하여 고구려의 목공예를 어렴풋이 짐작할 수 있으며, 5세기에서 7세기 사이에 풍속적인 내용이 많이 그려진 고구려 고분벽화에서 수레와 평상(平床) 등의 목제품을 엿볼 수 있다.

안악(安岳) 제3호분과 쌍영총·무용총 등에서는 수레의 모양이 다양하게 보이고, 그 밖에 덕흥리(德興里)고분과 감신총(龕神塚)·매산리사신총 등에서 나지막한 평상이 보인다. 이는 고구려의 왕이나 귀인들이 평소 사용하였음을 예시하는 것이며, 고분 양식과 더불어 한당(漢唐)문화의 영향을 받은 것이다.

또 하나의 중요한 목제가구는 무용총과 각저총(角抵塚)에 보이는 음식상이다. 비록 간략하게 선묘한 데 불과하나 훌쭉하게 긴 뻗정다리에다 사방에서 떠받치듯 네 다리를 벌려 안정감을 꾀하였고, 발목을 말발굽모양으로 바깥 마족상(馬足床)으로 하였는데, 주인과 손님이 걸상에 마주앉은 것으로 보아 입식(立式) 생활양식임을 알 수 있다.

또한, 통구(通溝) 사신총의 천장벽화에서는 책상(또는 작업대) 앞에 엉거주춤 앉은 채 붓을 들고 있는 모습을 보게 된다. 음식물을 담는 그릇으로는 선사시대부터 토기가 발달되었지만, 고구려 지역에서는 의외로 토기 유품이 근소한 까닭에 고구려사람들은 일상용기를 금속기나 목기에 의존하였을 것으로 생각되며, 따라서 무용총벽화의 음식상의 식기는 목제품으로 추정된다.

백제 초기의 석촌동(石村洞)고분에서는 대형의 원형칠기가 출토되었고, 경상남도 김해의 다호리 가야고분에서는 옻칠한 고족(高足)의 사각접시가 발견되었다. 이들 유물은 서기를 전후한 삼국시대 초기의 것으로서 벽화고분이 형성될 무렵에는 목기가 다양하게 사용되었으리라 추정된다.

삼국시대의 경주적석고분에서 적잖은 목칠기가 발견되었는데, 근년에 발굴된 천마총(天馬塚)과 황남대총(皇南大塚)에서도 여러 가지 용기로서의 칠기가 수습되었다.

삼국시대 고분에서 주목되는 다른 하나의 유물은 목칠관(木漆棺)이다. 특히, 백제의 무령왕릉에서 옻칠한 위에다 금 조각을 붙여 무늬를 놓은 것, 또 연단(鉛丹)을 씌운 위에 먹과 백분으로 그림을 그려 넣은 두침(頭枕)과 족좌(足坐), 금박까지 입힌 봉두식(鳳頭飾) 등은 당시의 호사스런 장제(葬制)를 실증해 주고 있다.

이와 같은 장제는 결코 무령왕릉에 국한된 것이 아니며, 이미 석실(石室) 내부가 깨끗하도록 도굴당한 숱한 고분들 속에도 그와 같이 치레한 목제품이 들어 있었을 것이다. 굳이 칠관을 사용하려 했던 장례 습속은 우리 나라 사람에게 매우 오랜 관습이며 오늘날까지 그 유물을 지키려는 생각이 철저한 편이다.

또한, 무령왕릉에서 선보인 나무구슬 꾸러미는 독특하고 진귀한 목공예품이다. 동글납작한 나무판에 금테를 메워 줄줄이 연결하고 수형패식(獸形佩飾)까지 부착하여 목걸이를 연상시키는 것과, 이미 변색은 심하나 본래 목질이 목석처럼 단단하고 윤기나는 재질이었을 것으로 생각되는 대추모양의 나무 구슬을 꿴 것도 있다.

(2) 통일신라시대

삼국시대 이래 통일신라시대에는 나무를 다루는 기술자는 사회의 요직에서 중요한 소임을 하였다. 당시의 목수는 비록 말단에 불과할지라도 관직의 서열에 올라 있었음을 보게 된다. 물론, 목공기술이 지배계급의 위계에 낄 수는 없었겠지만, 해당 분야의 원로 기술자 내지 실무 감독직으로서 대우받았다.

≪삼국사기≫ 잡지(雜志)를 보면, 도성의 도시행정을 관장하는 전읍서(典邑署)에 사(史) 16인과 목척 70인을 둔다고 하였다. 여기서 목척이란 곧 대목을 가리키는데, 그들에 의하여 국가적인 조영 업무가 수행되었다.

그밖에 목공을 다루던 관서는 궤개전(机槪典 : 경덕왕 때 机盤局이라 개칭)·마전(磨典 : 경덕왕 때 梓人房이라 개칭)·양전(楊典 : 경덕왕 때 司篚局이라 개칭)·칠전(漆典 : 경덕왕 때 飾器房이라 개칭) 등이다.

궤개전은 글자 그대로 궤안(机安)과 반상을 제작하는 관영공장으로, 늙어서 퇴임하는 고관들에게 내리는 궤장(机杖)과 가마 따위도 이곳에서 만들었다. 그런데 헌강왕 때 이찬 헌정(憲貞)에게 하사한 지팡이는 금식자단장(金飾紫檀杖)이라 하였으므로 매우 치장한 진품에 속한다.

안상류는 일본 쇼소원(正倉院)에 유존하는 사치품과 같이 신라 왕실에서도 비슷한 물건을 사용하였을 것이다.

마전은 다는 그릇으로서의 목기 제작을 맡은 관서임에 틀림없으나 어느 범위까지 포괄하였는지는 분명하지 않다. 칠전을 한때 식기방이라 일컬었던 것은 옻칠하는 데 그치지 않고 평탈로서 치레하거가 또는 주칠(朱漆)이나 채색무늬를 넣었던 사례를 가리키는 것이다.

실제로 통일신라 때의 옥사(屋舍)에 관한 규제조치를 보면 6두품 신분에서는 대모·자단·침향·황양(黃楊)으로 치장한 평상을 쓸 수 없다고 하였는데, 이는 당시 귀족계층의 사치풍조를 반증하는 것이다.

버들고리를 만드는 양전의 직분은 우리 사회에서 뿌리 깊은 내력을 가지고 있다. 사비(司篚)는 네모진 상자와 둥근 광주리를 통칭하는 대나무 그릇으로, 한반도에서는 남쪽 일부 지역에서만 대나무가 날 뿐이지만 고리를 만드는 고리버들은 전국에 분포한다.

버들가지로 만드는 그릇은 대올로 짜는 그릇보다 훨씬 치밀하고 가벼워 옛날에는 고급의 세간으로 여겼다. 따라서, 그것을 전문적으로 제작, 공급하는 집단을 양수척(楊水尺)이라 하여 일정한 지역에 무리지어 살게 하였다. 그러므로 버들가지만으로 생업을 삼는 특수신분층이 별도로 형성되어 최근세까지 확연하게 구분되었다.

신라에서 “식용유기약동와(食用柳器若銅瓦)”라 한 ≪신당서 新唐書≫의 기록은 그 시대에 이미 버들가지로 만든 용기가 식기로서 소중하게 사용되었음을 뜻하며, 그 유습은 상당히 합리적인 것이어서 도시락의 형태로 최근까지 사용되어 왔다.

한편, 크게 만든 고리는 의복 수장구로 널리 쓰였고 그것이 바로 농(籠)의 구실을 하였다. 버들가지를 다루는 솜씨는 오늘날 키를 만드는 기능으로만 명맥을 이어 올 따름이다. 통일신라시대에 목칠공예가 발달됨에 따라 귀족계층의 식기는 여러 형태의 칠기로 압축된다.

토기는 점차 서민용품으로 전락하며 칠기 제작은 더욱 번성하게 된다. 이런 사실은 경주 안압지의 출토품으로 알 수 있는데, 불분명하였던 7세기 후반에서 10세기 초반에 걸치는 통일신라기 문물을 대표하는 실생활의 각종 유품이 왕궁 내의 이 인공지(人工池)에서 수습되었다.

그중에는 금은기(金銀器)·청동기 등이 약간 포함되어 있었으나, 특히 많은 칠기가 나와 그것이 이 무렵 귀족계층 식기의 주축을 이루었음을 확인할 수 있다. 안압지에서 나온 식기류의 칠기와 이전의 고분 출토품과 다른 점은 칠 자체보다 목심(木心)의 제작기술이다.

신라고분에서 출토된 그릇들은 소형에 속하며 호비칼로 깎아 다듬었고 한결같이 나무(木心)에다 직접 칠을 입혔다. 반면에, 안압지 출토품은 몇 가지 발전된 양상을 보인다. 즉, 이 시대는 동력화한 갈이틀[鏃機]이 보급되어 있었으나 더욱 복잡한 공정으로 견실한 제품을 만드는 데 정성을 다하였다.

그 한가지 방법은 대접모양의 칠기를 만들 때 전나무를 마름모꼴의 줄기처럼 짜개고 다듬어서 틀어올리는 성형기법(成形技法)이요, 다른 하나는 기벽(器壁)을 수직으로 세워 찬합모양으로 만들 때 기벽을 두껍게 성형하기 위하여 나무를 종잇장처럼 떠내어 여러 번 겹겹이 바르는 기법이다. 어느 경우에나 기벽과 바닥의 접착 부위에는 가는 나무올을 몇 바퀴 더 돌려 붙여서 보강하였고 안팎으로 삼베를 바른 위에 옻칠을 하였다. 이와 같은 목심성형법은 그릇이 갈라지거나 깨지는 것을 미연에 방지해 주며, 병모양이나 합모양으로 꾸미는 데 가장 효율적인 시공법이다.

그러한 목심 제작공정은 오늘날에는 지극히 비경제적이고 쓸데없는 정성이라 하겠지만, 기술이 권력의 예속형태였던 당시에는 그것이 최선의 방법이었을 것이다. 그 밖에도 은평탈(銀平脫)목제·부재 등으로 미루어 보아 당시 목공예의 수준은 정교하고 호사스러운 경지에 있었을 것이다.

(3) 고려시대

고려시대의 목공예는 출토품이 없고 사서(史書)의 기록 또한 단편적이다. 다만, 전세품(傳世品)으로 유존하는 나전칠기가 10여 점 있어서 목공품의 외장기법을 엿볼 수 있고, 팔만대장경의 조판(雕板)을 통하여 나무를 다루는 솜씨가 뛰어났음을 알 수 있다.

또한, 청자의 경지가 세계 도자기사상 빛나는 것이었고 청동기의 은상감무늬가 우리 나라 미술사상 정점을 이루는 수준이었으며, 제지(製紙)와 불화(佛畫)에서도 눈부신 성과를 거둔 시대였으므로, 목공예도 상대적으로 비등한 수준이었을 것이다.

대체로 고려시대의 문화는 통일신라시대의 연장선상에서 귀족문화의 소산으로 보려는 견해가 지배적이다. 그러나 과거에는 장인(匠人)이 예속 형태였음에 비하여, 고려시대는 점차 임금노동의 형태로 관영 공장에서 일하였다는 견해가 지배적이다.

따라서, 관청에서 직접 감독·경영하는 수공업소의 기술자 중에는 더러 관직을 얻은 사람도 있었으며, 그 밖의 장인들에게는 소정의 급료로서 식량을 지급하였다.

관영 수공업소이므로 그들이 만드는 제품은 오직 왕실과 귀족 같은 특권층을 위한 것이었다. 이런 생산조직 속에서 우수한 목공예품일수록 공가(公家)의 소유로 되었으며 장인들은 점차 봉건적 신분규제에 얽매이게 되었다. 고려시대에 좋은 공예품을 향유하는 또 하나의 특권층은 사찰이요, 승려였다.

불교의 힘이 곧 호국비보(護國裨補)임을 믿었던 까닭에 왕족이나 출중한 인재는 출가하여 불문에 들어갔으며, 승려는 나라에서 부여하는 영예로운 지위에 오르고 특권적 존재로 사회에 군림하였다. 그리하여 거대한 재산을 영유하여 사찰 중심으로 각종 수공업을 일으켰으며, 그들 계층의 사치풍조가 조성되었다.

현존하는 고려시대 나전칠기가 경함(經函)·염주합(念珠盒)·불자(拂子) 등을 비롯하여 범종·금구·향로·사리구 등 불교문화재로 집약되는 것은 그 때문일 것이다. 고려 하대에는 유기의 사용이 재물의 낭비가 됨을 지적하면서 오로지 자기(磁器)와 목기(木器)를 써서 습속을 고치도록 권장하기도 하였다.

12세기에 송도(松都)를 방문한 송나라 사신 서긍(徐兢)은 ≪고려도경≫에서 다음 몇 가지의 목제품을 소개하고 있다. “공식 연회의 좌석 앞에 놓인 상은 그 모양이 중국의 궤안과 같고 네 모서리의 예각을 깎아내어 백색의 등넝쿨이 꽃을 뚫고 나간듯 새겨 채색하고 또 도금한 장식못이 붙어 있다. 단칠조(丹漆俎)는 왕궁에서 사용하는 주칠소반으로, 평상 위에 앉아서 음식그릇을 소반 위에 올려놓고 먹기 때문에 소반 수효의 과다로서 존비(尊卑)가 구별된다. 좌탑(坐榻)은 모서리가 없는 걸상이며, 와탑(臥榻)은 난간을 붙인 침상이다. 이것은 단지 국왕과 귀한 신하에 대한 예이고, 서민들은 흙침상이다.······”

이와 같이, ≪고려도경≫은 목제품 이외에도 조정에서 의식을 베푸는 데 사용되는 각종 안상류와 함(函)·갑(匣)을 소개하였으나, 형태와 치장에 관한 설명이 없어 그 구체적인 것을 알 수가 없다. 고려 왕실과 귀족층에서는 송·원(宋元)의 문물을 도입하여 입식기물(立式器物)을 사용하였을 것이다.

그러면서 재래의 평좌식 생활방식에 따른 가구의 절충식 이용도 적지 않았던 것 같다. 그러는 가운데 토착화 과정이 빠르게 이루어져, 특히 사회혼란기에 손쉬운 방법으로 양산체제가 마련됨으로써 더욱 빨리 시대양식으로 굳어졌다.

(4) 조선시대

조선시대는 유학사상을 정치 및 사회이념으로 삼아 풍요롭고 사치하는 풍조가 제약받게 된다. 그리고 억불정책(抑佛政策)에 따라 사찰 수공예가 대폭 위축받게 되어 기술의 쇠퇴와 단절을 가져오기도 한다.

그런 여건에서는 장인의 기능을 향상시키고 민중의 미의식을 높은 경지로 끌어올릴 터전을 만들 수 없으므로 민중 속에 잠재된 소박한 미의식이 뚜렷한 성격으로 움트게 마련이다.

조선시대 목공의 미는 일체의 인위적인 장식성, 인위적인 조형성을 최소한으로 줄이고 간결한 선(線), 명확한 면(面), 그리고 목재 자체가 가지는 자연목리(自然木理)의 미로써 하나의 통일체를 만들어 낸 점에 특징이 있다. 이러한 지적은, 신라·고려 공예가 귀족적임에 반하여 조선시대의 공예는 민중적이라는 시각에서 조명한 것이다.

물론, 조선 초기의 수공업 역시 봉건지배층의 어용적인 것에 불과하였다. 도자기와 귀금속의 경우처럼 그 당시 장인은 신분적으로 관인(官人)체제에 묶여 버렸기 때문에 사용자측 요구에 맞춰 물건을 제작하였다.

그러나 임진왜란과 병자호란을 겪으면서 나라의 재정이 궁핍해지고 수공업계에 커다란 변질을 가져와 경공장(京工匠)은 실질적으로 줄고 사공장(私工匠)이 출현하기에 이른다.

그리고 17세기를 전후하여 새 시대의 기풍이 일어나 선비문화가 선명해지는 까닭에 가정 내실의 부녀자용 가구와 가부장(家父長) 중심의 사랑 내지 서재용품이 기능적으로 엄밀하게 분리되어 그 나름으로 성격을 굳혀 발전하게 된다.

조선시대 나전칠기는 귀족 취미에 영합한 고려시대의 것과는 달리, 가냘프고 정아한 맛을 잃게 되며 정교하게 정제(整齊)되었던 무늬가 더욱 더 흐트러지고 거칠어진다. 물론, 왕실 유물로서 확실하거나 사보(寺寶)로서 비장되어 온 것조차 없는 실정이어서 현존하는 물건들을 통틀어 민중적 공예품으로 일괄하여 살펴보게 된다.

그 점은 나전칠기에 국한된 문제가 아니라 일반 목공품도 마찬가지이다. 목공예의 괄목할 만한 것은 궁궐이나 사찰 등에 비치되어 있으므로 사가의 가구를 중심으로 언급하게 된다. ≪산림경제≫나 ≪임원십육지 林園十六志≫ 등은 세간 치레의 격조를 가르치고 있으나, 실제 현존하는 유물에 그대로 적용하는 데는 여러 가지 문제점에 부닥치게 된다. 가령, 목제품의 도장(塗裝)에는 옻칠이 필수적인데 정작 옻칠은 모두 관수용(官需用)으로 엄격히 통제되기 때문에 유칠(油漆)·채화(彩畫)·전지(剪紙)바르기 등으로 대체되고, 나아가서는 화각(華角)붙임이라는 독자적인 기법을 개발하기도 하였다.

화각공예는 19세기의 사회적 추세에 따라 성행된 것으로, 그 연원은 대모복채(玳瑁伏彩)에서 찾아볼 수 있다. 19세기 후반에는 경공장의 존재가 유명무실화되는 반면 목공예 자체가 대중사회 속에 확산되는 현상이 농후해진다.

따라서, 과거와는 비할 바 없을 만큼 양산체제로 들어섬에 따라 질적인 균형이 깨지고 때로는 쇠퇴 과정을 수반하게 되는 것이 상례이다. 정작 서울의 상가에 농·고리·바릿대·나막신 등을 취급하는 목기전(木器廛)이 등장한 것도 뒤늦은 시기이지만 장과 궤 등의 전문 점포(칠목기전 또는 장전)는 조선 말기 기록부터 보일 뿐이다.

대체로 그러한 제작소의 출현에 앞서 각기 가수용(家需用)을 제작한 점에 우리 나라 목가구의 특징이 있다. 그래서 일정한 격식이나 규격에 얽매이지 않고 필요에 따라 대범하고 소탈하게 제작함으로써 우리 나라 목공예의 개성과 미가 굳어진 것이다.