길례요람 ()

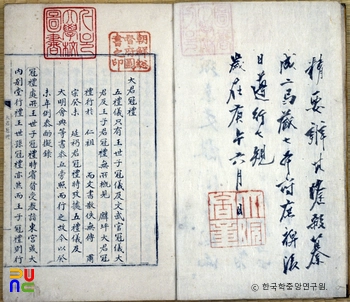

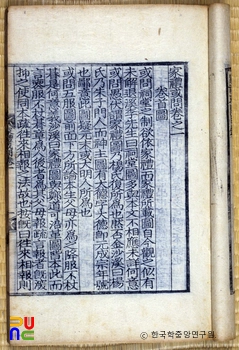

불분권 2책. 필사본. 1870년(고종 7)에 흥선대원군 이하응(李昰應)에 의하여 편찬되었다.

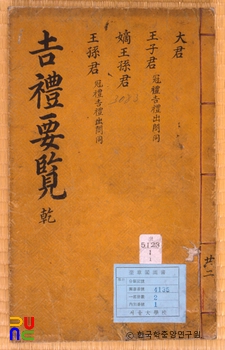

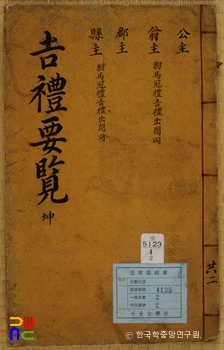

제일 앞에 흥선대원군의 친필 서문이 있고 발문은 없다. 제1책은 대군관례 · 왕자관례 · 왕손관례 · 대군가례 · 왕자가례 · 왕손가례, 제2책은 공주가례 · 옹주가례 · 군주가례 · 현주가례 등의 순으로 구성되어 있다.

이 가운데 「왕자관례」는 1703년(숙종 29)에 행해졌던 연잉군(延礽君 : 뒤의 영조)의 관례를 참고하고 있으며, 작례(酌醴) · 진포(進脯) · 속백(束帛) · 예조절목(禮曹節目) · 관례의(冠禮儀) 등을 기록하고 있다.

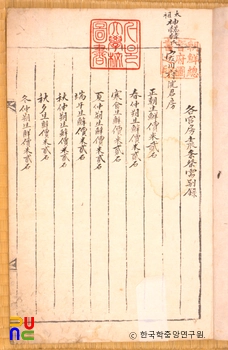

「왕자가례」는 예조에서 준비할 물목으로 빙재(聘財:혼인에 신랑이 신부에게 보내는 물품) · 수폐(酬幣) · 납폐(納幣)에 쓰일 물품의 수량을 기록하고 있다.

그리고 각해사소장물목(各該司所掌物目)에서는 공조 · 제용감(濟用監) · 상의원(尙衣院) · 사재감(司宰監) · 장원서(掌苑署) · 의영고(義盈庫) · 장흥고(長興庫) · 별공작(別工作) · 내자시(內資寺) · 사도시(司䆃寺) · 병풍조성소(屛風造成所) 등에서 조달할 물품과 수량을 기록하고 있다. 또한, 내수사수송(內需司輸送)에 관해서도 기록하였다.

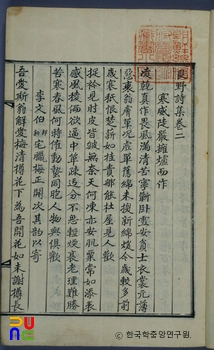

서식과 문서로는 채서식(采書式) · 복서식(復書式) · 비망기(備忘記) 등이 있으며, 기타 납폐의(納幣儀) · 명복내출의(命服內出儀) · 친영의(親迎儀) · 동뢰의(同牢儀) 등 10종의 의식을 수록하였다. 「왕손가례」는 1767년(영조 43)에 왕손 은언군(恩彦君)의 가례에 행하였던 의절을 기록하였다.

제2책의 「공주가례」에는 1822년(순조 22)에 명온공주(明溫公主)의 가례에 행하였던 의절을 소개하였다. 예조의 사목(事目) · 물목, 각해사소장물목, 서식 기타 부마관례의(駙馬冠禮儀) · 납채의 · 납폐의 · 명복내출의 · 친영의 · 동뢰의 · 공주현구고의(公主見舅姑儀) · 공주현사당의(公主見祠堂儀) 등 11종의 의식이 수록되어 있다.

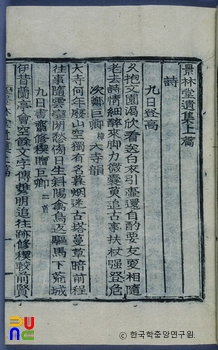

그리고 「공주가례」는 1803년(순조 3) 숙선옹주(淑善翁主) 가례 때의 의절, 「군주가례」는 1766년(영조 42) 청선군주(淸璿郡主) 가례 때의 의절, 「현주가례」는 1772년 청근현주(淸瑾縣主) 가례 때의 의절 등을 각각 기록하고 있다. 이 책은 조선시대 왕실의 관례 및 혼례에 관한 연구에 귀중한 참고자료가 되고 있다. 규장각도서에 있다.