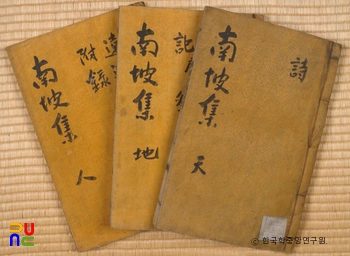

남파집 ()

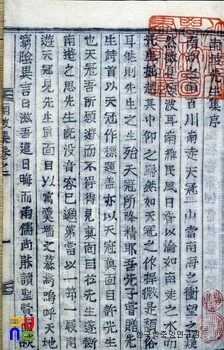

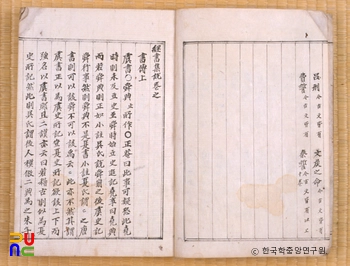

1898년(고종 35) 이희석의 손자 이대원(李大遠)·이정원(李正遠) 등이 편집·간행하였다. 권두에 기우만(奇宇萬)의 서문이 있고, 권말에 김평묵(金平默)·최익현(崔益鉉) 등의 발문 6편이 있다.

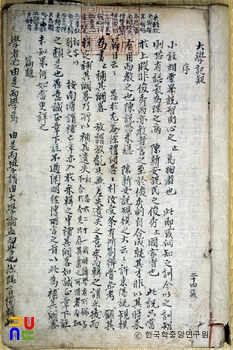

8권 3책. 목활자본. 국립중앙도서관과 연세대학교 도서관 등에 있다.

책별로 권두에 차례가 있고, 권1·2에 시 418수, 권3에 서(書) 34편, 권4에 잡저 9편, 권5에 서(序) 9편, 기 12편, 발 6편, 권6에 행장 3편, 묘지명 1편, 제문 7편, 권7에 원유속록후서(遠遊續錄後序)·원유록(遠遊錄), 권8에 부록으로 행장·남파이선생전(南坡李先生傳)·묘지명·발문 등이 수록되어 있다.

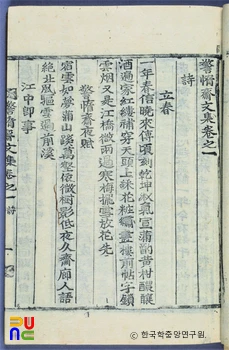

권1·2의 시에는 인간적인 고뇌나 번민을 표현한 것이 많으며, 은자(隱者)의 생활을 읊은 것, 이별의 슬픔을 표현한 것 등도 있다. 「자탄(自歎)」·「자회(自悔)」·「자민(自憫)」 등은 자신을 돌아보며 학문에 대한 아쉬움이나 인생의 회한 따위를 표현한 시이며, 「학문(學問)」이나 「감회(感懷)」는 설리적(說理的) 표현의 시이다. 「독좌(獨坐)」·「유회(幽懷)」는 은일생활의 고독을 읊은 것이며, 「애국음(愛菊吟)」·「조일대국(朝日對菊)」은 도잠(陶潛)의 전원취미를 본받아 전습한 것이다. 이밖에 「석별(惜別)」이나 「억추려(憶秋旅)」 등은 옛 친구와의 우정을 생각하며 만나지 못하는 아쉬움을 표현하고 있다.

시 가운데 「성단음(星壇吟)」·「정양사음(正陽寺吟)」·「마하연음(摩訶衍吟)」 등이 뛰어난 작품으로 꼽힌다. 서(書)에는 스승 기정진(奇正鎭)을 비롯해 김평묵·송기로(宋綺老)·장석우(張錫愚) 등에게 보낸 것이 있는데, 대부분 일반적인 안부편지이다. 잡저의 「김민수기실(金敏受記實)」은 김영택(金永澤)이라는 사람의 선행기록이며, 이밖에는 설이나 의고(擬古)로 되어 있다. 서(序)는 자호(字號)에 대한 것이 대부분이다.

기에는 「유관산기(遊冠山記)」·「유사산기(遊獅山記)」 등의 기행문과 열녀에 관한 기록인 「금구열녀정씨정려기(金溝烈女鄭氏旌閭記)」가 있다. 「원유록」은 1866년(고종 3)의 금강산 기행문으로 날짜별 노정과 견문을 기록하고 중간 중간에 서경이나 감회를 읊은 시를 수록하였다. 또한, 이 가운데에는 「산림학자변(山林學者辨)」이라는 글을 삽입하고 있는데, 소보(巢父)·허유(許由) 등 은자의 생활에 대해 언급하고 있으며, 「삼신산설(三神山說)」에서는 금강산을 삼신산이라고 하여 예로부터 내려오는 전설을 소개하고 있다.