논어보일 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

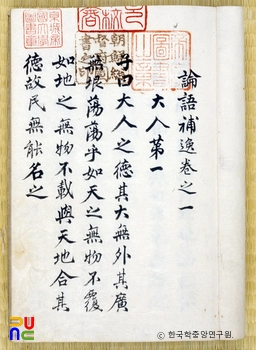

조선후기 『논어』를 기본으로 다른 경전에 산재한 공자의 말을 수집하여 엮은 유학서.

내용

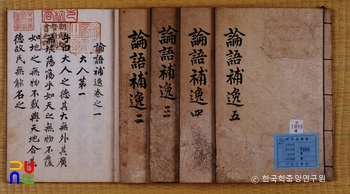

5권 5책. 필사본. 편자 미상. 서(序)·발·간기(刊記) 등의 기록이 없으며, 편찬경위를 알 수 없고 제4책의 일부와 제5책의 전면이 공백으로 되어 있는 점으로 미루어 아직 완성을 보지 못한 초고본(草稿本)인듯하다. 다만 지질이나 제본형태로 보아 조선 후기 통치차원에서 편찬한 것으로 추정된다. 규장각 도서에 있다.

이 책의 체제는 진술형식이 ‘자왈(子曰)’로 시작하고 있어 공자의 언설을 중심으로 수집, 보완한 듯하나, 실제 내용 선택은 송대(宋代)의 성리학에서 중요한 명제를 중심으로 수집, 정리하였다.

권1은 대인(大人), 권2는 성실(誠實), 권3은 교기(矯氣), 권4는 정가(正家)의 각 편으로 되어 있다. 이러한 편명은 『논어』라는 구체적 자료에 근거한 내용구성이라 볼 수 없으며, 『논어』의 빠진 부분을 보완한다는 서명의 취지에도 직접적인 관련성이 없는 것 같다.

권1에는 『논어』와 성립시기가 다른 『주역』 계사전(繫辭傳)의 구절들이 있고, 권2에는 태극이나 성(誠) 등에 관한 내용을 싣고 있으며, 권4에는 겨우 한 장에 7개 조항의 표제를 수집하고 있다.

이 책은 대체로 거경(居敬)·주정(主靜)·태극 등에 관한 내용들로서, 선진 공자시대에 거의 학적 논제로 사용되지 않은 송대철학의 중심논제를 검토하고 있다는 점에서 논어보일서로서는 부적당한 내용구성이 아닌가 판단된다.

참고문헌

『고선책보(古鮮冊譜)』

『규장각한국본도서해제(奎章閣韓國本圖書解題)』 -집부(集部) Ⅱ-(서울대학교 규장각, 2003)

『규장각도서한국본총목록(奎章閣圖書韓國本總目錄)』(서울대학교 동아문화연구소, 1966)

관련 미디어

(2)