독곡집 ()

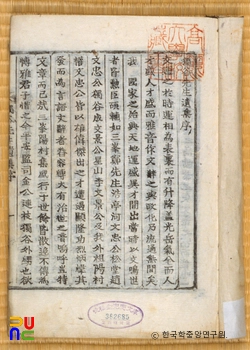

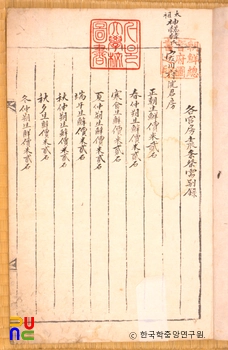

1442년(세종 24) 왕명에 의해 경연(經筵)에서 편집되고, 1456년(세조 2) 성석린의 외손인 김연지(金連枝)와 조근(趙瑾)에 의해 간행되었다. 권두에 서거정(徐居正)의 서문과 권말에 조근의 발문이 있다.

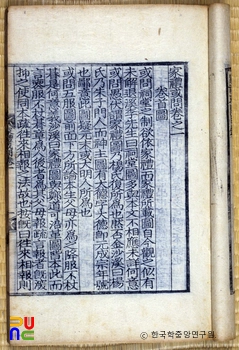

2권 2책. 목판본. 고려대학교 도서관 만송문고(晩松文庫)에 있다. 만송문고 소장본은 1460년(세조 6)에 간행된 중간본이다. 근래 발견된 초간본 『독곡집(獨谷集)』권상(卷上)은 2016년에 서울특별시 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다.

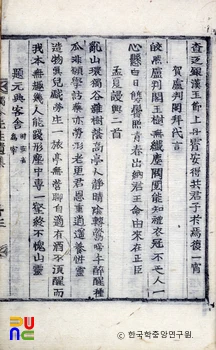

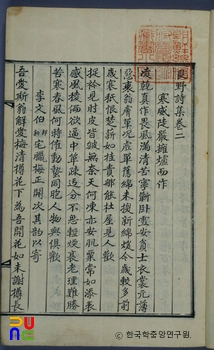

권1에 가(歌) 4편, 단가(短歌) 1편, 제시(題詩) 2수, 장시(長詩) 16수, 시 175수, 권2에 시 352수가 수록되어 있다. 시에는 불교적인 것을 소재로 택한 것이 많다. 권1의 「차융상인시권제공운(次融上人詩卷諸公韻)」 · 「차휴상인귀풍악산차기우자운(次休上人歸楓岳山次騎牛子韻)」 등 17수, 권2의 「송승지풍악(送僧之楓岳)」 등 43수가 모두 불교와 관련 있는 시제들이다.

이와 함께 상당수의 시가 도가적인 시상(詩想)과 의경(意境)에 접하고 있음을 볼 수 있다. 예를 들면 「맹하만흥(孟夏謾興)」 2수는 조물(造物)을 ‘아이들의 장난(造物眞兒戱)’으로 비유했고, 인생살이를 ‘나그네 잠시 쉬어가는 곳(勞生一旅亭)’으로 표현해, 속념(俗念)을 떨쳐버리고 물외(物外)에 선유(仙遊)하는 듯한 느낌을 준다.

이와 같이 조선시대 사대부의 유교적 사고 틀에서 벗어나 노불(老佛)의 사상에 마음대로 드나들 수 있었던 것은 억불정책이 아직 뿌리내리지 못했던 조선 초기라는 시대적 배경에 그 이유가 있을 것으로 보인다.

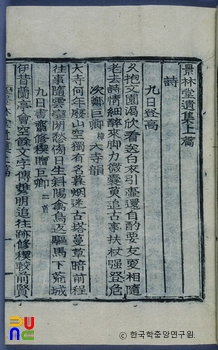

이 밖에 자연을 소재로 한 시 중에서 「풍악(楓岳)」은 금강산의 해 돋는 광경을 읊은 것으로, 웅건하고 진취적인 기상이 담겨 있다. 또한 차운(次韻) · 화답류(和答類)가 상당히 많은데, 특히 당시 문명을 떨쳤던 이행(李行) · 하륜(河崙)과 주고받은 것이 많아 이들과 문학적인 교유가 있었음을 알 수 있다.

「포훤첨하음성일절기정기우(曝暄詹下吟成一絶寄呈騎牛)」와 「차장사예시운(次張司藝詩韻)」 등 술을 소재로 하는 시가 상당수 되는데, “늙어감에 다른 소원 없고, 오직 비워지는 술잔 안타까울 뿐이네. 도연명(陶淵明)은 이미 천 년 전 사람, 누가 있어 나의 마음 알아주리(老去無餘願, 唯思酒盞深, 淵明已千載, 何者爲知音).”라는 시구는 저자가 얼마나 술을 좋아한 시인이었는가를 말해주는 것이라 하겠다.

성석린의 시는 시정이 풍부하며 문사(文辭)가 유려하다. 또한 웅건한 기상과 초매(超邁)한 의취(意趣)가 담겨 있어 성당(盛唐)의 시풍을 연상시킨다.