돈효록 ()

박성원(朴聖源)은 효가 만선(萬善)의 근원이고 지덕(至德)인 동시에 지도(至道)임을 절실히 느끼고, 『효경』이 이러한 도덕연원의 근본으로 남의 자식된 사람이 영원히 본받아야 할 귀감이라고 생각하였다. 효에 관한 지언(至言)과 격론(格論)은 『효경』 이외의 다른 경전에도 많이 나오는데, 그것이 각 서에 산재해 있어 계통이 서지 않았다. 그러므로 그것을 모두 뽑아내어 질서를 바로잡고 조리(條理)가 정연한 책을 만들어 후학들이 효에 대한 이해를 하는 데 도움을 주기 위해 이 책을 편술했다.

처음에 그는 이 글에 『효경』의 뜻을 부연했다는 뜻으로 ‘효경연의(孝經衍義)’라고 제목을 붙였으나, 스승인 이재(李縡)가 효행의 돈독함을 권장한다는 의미를 강조해 ‘돈효(敦孝)’라고 이름지은 것을 존중해 그것을 그대로 책이름으로 삼았다.

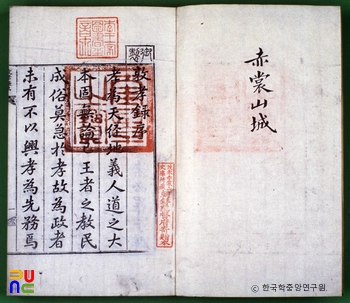

박성원의 서문에 “崇楨紀元後三辛己(1761)”가 밝혀져 있어 저서가 완성된 시점을 알 수 있다. 이병모(李秉模)가 대서한 「어제돈효록서(御製敦孝錄序)」에 “予(正祖)踐祚之七年(1783)癸卯十月上澣”이라는 기록이 또한 보인다. 따라서 실제로 그 간행물이 세상에 처음 나온 시점은 1784년으로 추정할 수 있겠다.

57권 23책. 목판본. 국립중앙도서관에 있다.

이 책에서 저자는 수집한 자료를 효의(孝義) · 효교(孝敎) · 생사(生事) · 상사(喪事) · 봉제(奉祭) · 효감(孝感) · 현미(顯美) · 계술(繼述) · 광효(廣孝) · 수신(守身) · 처변(處變) 등 11개 항목으로 분류해 기술했다.

각 항은 『소학』의 가언(嘉言)과 선행의 예에 따라 먼저 총론으로 대강을 설명하고, 그 다음에 사실을 열거했으며, 또한 제시한 논설이나 사실에 관한 시문(詩文)이 있는 경우에도 그것을 사실 다음에 『사문유취(事文類聚)』의 예에 따라 열기하고 있다. 제자(諸子)와 사서(史書)의 문자를 이용할 경우에는 문의(文義)가 통할 수 있는 범위 내에서 산략(刪略)을 가하고, 문의가 어려운 것은 경전의 본문을 그대로 두고 그 주(註)에만 산삭을 가했으며, 인용한 조항 밑에는 쌍항(雙行)으로 출처를 주기(註記)하였다.

자서에서 분류한 13개 항목에 대해 매 항목마다 그 취지를 설명하고 끝에 송나라 장재(張載)의 『서명』을 붙인 것은 각 항의 뜻이 『서명』 안에 들어 있기 때문이라고 하였다. 상례(喪禮)와 제례(祭禮)에 관해서는 천리인정(天理人情)에 절실한 대본전체(大本全體)만을 취하고 절문도수(節文度數)에 관한 것은 예가(禮家)의 전문서에 미루고 수록하지 않았다.

13류로 분류된 것에도 필요한 때는 소목(小目)을 설정해 재분류했고, 취록한 논설과 사실에 논의의 여지가 있는 것에만 줄을 바꾸어 세 칸을 낮추어 ‘안문(按文)’을 붙이고 그 안문을 통해 저자의 사상과 효행에 대한 견해를 표명하였다. 그 한 예로 친병(親病)이 있을 때 신명(神明)에게 기도해 병을 고친 일을 많이 열거했는데, 그 가운데도 유제(劉霽)가 노모 명씨(明氏)의 병을 고치고자 불경을 독송한 일을 『양서(梁書)』에서 뽑아 싣고 거기에 안문을 붙이고 있다.

부모를 섬기는 방식은 다양한데, 그러한 변례(變例)를 포괄하기 위한 저자의 노력을 볼 수 있다. 이를테면 부친이 죄를 지었을 때 자식이 해야 할 일이나 어버이를 위해 복수하는 경우 등에 대해서도 사전(史傳) 등의 사실을 열거하고 자기의 견해를 밝혔다.

이 글은 저자가 필생의 노력을 기울여 만든 것으로, 효도에 대한 사전이라 할 만하다.