동문계 ()

조선시대 이래 성행한 계(契)의 하나로 문생계(門生契)·학계(學契)라고도 하였다. 또 유계(儒契)나 문우계(文友契) 중에서도 동문계의 성격을 띤 것이 있었다.

동문계는 대학자의 제자와 후손들이 그 생전이나 사후에 결성하는 것이 보통이었는데, 모든 제자들이 참여하는 통합계도 있었고, 연배나 지역별로 끼리끼리 결성하는 소규모의 계도 있었다.

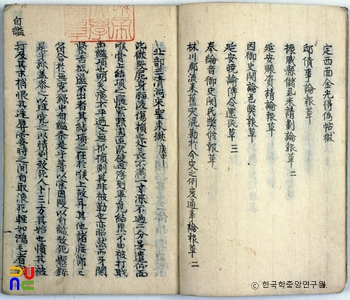

동문계도 다른 계들과 비슷한 형태로 조직·운영되었는데, 계안(契案: 회칙)과 좌목(座目: 회원명부)을 작성하고 계비(契費)를 출연하여 기금을 조성·증식하며 매년 한두 차례 계회(契會)를 여는 것이 보통이었다.

조성된 계금은 스승의 문집발간, 사우(祠宇)의 건설과 수리, 제수(祭需)의 준비, 비석 건립 등의 자금으로 사용되고, 계회의 비용으로 쓰이기도 하였다. 동문계는 제자들의 당대에만 끝나지 않고, 그 후손들이 넘겨받아 여러 대를 이어가기도 하였다.

이러한 동문계의 대표적인 사례로 조선 후기의 학자 송상민(宋尙敏, 1626~1679)의 제자와 후손들이 결성한 일사재계(一事齋契)를 들 수 있다. 이 계회에서는 스승에게 제사를 올리고 그의 유명한 상소문(上疏文: 1659년에 올린 송시열 예론에 대한 변론)을 봉독하기도 하였다.

근현대의 유학자 김황(金榥, 1896~1978)의 문하생들은 ‘강학계(講學契)’·‘구익계(求益契)’ 등 연배마다 별도의 계를 결성·운영하고 있고, 김병수(金丙壽)의 제자들은 ‘상간계(相看契)’라는 동문계를 조직하여 매년 한 차례씩 계회를 연다.