등잔 ()

그 재료에 따라 목제·토제·대리석·백자·사기·놋쇠·철제 따위의 등잔이 있다. 여기에 한지·솜·마사(麻絲) 등으로 심지를 만들어 기름이 배어들게 하여 불을 켠다. 등잔의 기원은 언제부터인지 확실하게 근원을 밝히기는 어려우나, 삼국시대의 발굴품 중에서 각종 형태의 등잔들이 있는 것으로 미루어 이미 그 이전부터 있었음을 추정 할 수 있다.

신라의 유물로는 토기로 된 다등식와등(多燈式瓦燈)이 있고, 백제의 것으로는 무령왕릉에서 출토된 백자등잔이 있다. 고려시대에는 옥등잔이라고도 하는 대리석등잔이 있었다. 특히 작은 옥등잔은 인등(引燈)이라고 하여 무가(巫家)의 행사에도 사용되었고 연등(燃燈)에도 사용되었다.

큰 것은 지름이 한자[一尺]에 달하는 것도 있는데 근래까지도 큰 사찰에서 더러 볼 수가 있었다. 이러한 등잔이 미의 극치를 이룰 수 있었던 배경은 역시 통일신라의 연등회와 고려의 연등회·팔관회 등에 불을 밝히고 발원하는 신앙행사에서 비롯된 것으로 보인다. 옥등잔과 함께 청자등잔 또한 고려시대의 값진 예술품이다.

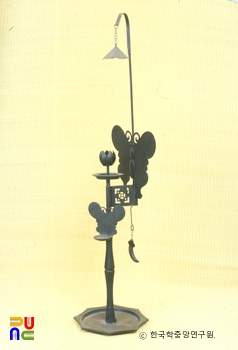

조선시대에는 역시 백자등잔을 빼놓을 수가 없다. 백자등잔은 나무등잔걸이나 철제 또는 놋등경 어디에 얹어두어도 조화를 잘 이루는 특징을 가지고 있다. 여기에 백자기름받이를 걸쳐두면 한층 조화를 이룬다.

기름으로는 참기름·콩기름·아주까리기름·호마기름 등의 식물성과 동물성 기름, 어유 등을 썼다. 제사 때 불을 켜는 데는 식물성 기름을 주로 애용하여왔다. 1876년경에 일본으로부터 석유가 수입되면서, 심지꽂이가 따로 붙은 사기등잔이 대량으로 수입, 보급되었다.

우리의 전통적인 등잔은 심지를 그저 그릇가에 대어서 불을 켜거나 발심지를 하여 그릇의 중간에 오게 하여 불을 켜지만 석유는 그렇게 할 수가 없다. 바로 기름에 불이 닿으면 연소가 되기 때문에 뚜껑을 겸한 심지꽂이가 따로 붙어야만 하였다. 이것을 우리 기호에 맞게 고안된 등잔이 많이 나왔다.

민족항일기에는 가스를 연료로 하는 간데라도 있었다. 그러다가 1890년경에 처음으로 서울에 전기불이 밝혀지게 된 것이다. 이처럼 석유나 가스, 전기에 의한 조명이 있었지만, 최근까지도 제사나 고사 등에는 식용기름에 발심지를 해서 불을 켰다.

조도를 높이려면 심지를 두개 또는 그 이상으로 하여 불을 켜면 되는데, 이렇게 하는 것을 쌍심지라 한다. 그러나 1970년대로 접어들면서 대부분 양초를 애용하고 있어 전통의 등잔은 거의 자취를 감추어 버렸다.