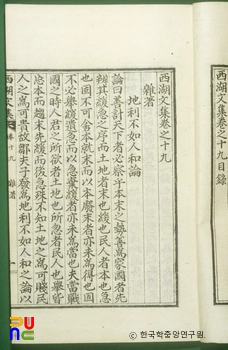

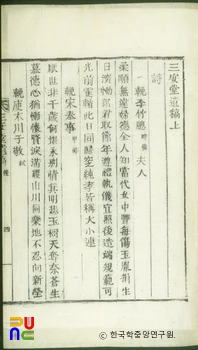

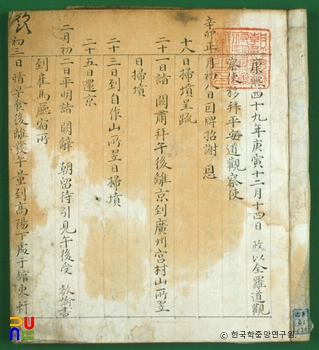

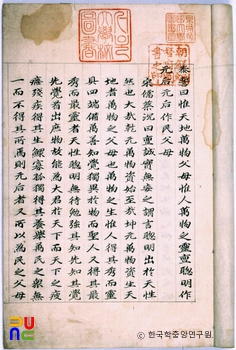

서호문집 ()

20권 10책. 석인본. 1923년 손자 기섭(起燮)이 편집, 간행하였다. 권두에 전우(田愚)의 서문, 권말에 김재경(金在敬)이 쓴 발문이 있다. 국립중앙도서관과 고려대학교 도서관에 있다.

권1∼6은 시 819수, 권7∼14는 서(書) 201편, 권15∼16은 서(序) 6편, 기(記) 6편, 제발(題跋) 19편, 잠명(箴銘) 2편, 고문(告文) 4편, 제문 24편, 권17∼19는 묘표 1편, 행장 1편, 유사 1편, 잡저 11편, 권20은 부록으로 행장·묘갈·제문·만사 등으로 구성되어 있다.

시는 자연을 노래한 시가 대부분이지만 선현들의 시에 차운한 것도 많다. 서(書)는 이기설(理氣說)에 관한 것이 많으며, 주로 이황(李滉)의 이기호발설(理氣互發說)을 부인하고 있다. “발하게 하는 것은 기요, 발하는 것은 이다(發之者氣也, 發者理也)”라고 하는 이이(李珥)의 기발이승론(氣發理乘論)을 따르고 있다.

『중용』의 허령지각(虛靈知覺)과 지각에 대해서 마음의 체와 용에 대입시켜 설명하고 있다. 사칠설(四七說)에 대해서도 이황의 학설을 비판하여 정(情)이 이원(二元)의 모순을 가진다고 지적하고 있다. 「중용기의(中庸記疑)」와 「대학경전기의(大學經傳記疑)」에서는 『중용』과 『대학』을 배우는 데 있어 어려운 문제점을 제시하고, 선현들의 학설을 인용하여 설명한 뒤 미진한 것은 자기의 사견을 첨가하여 알기 쉽게 해석하였다.

이밖에도 태극의 명의에 대해 자세하게 설명한 「태극명의설(太極名義說)」과 그때까지 저자의 이름이 밝혀지지 않았던 『명심보감』의 저자를 밝힌 「명심보감발(明心寶鑑跋)」이 있다. 그리고 『대학』의 차례를 세분한 「대학서문분절(大學序文分節)」과 이황의 「사서질의(四書質疑)」에 대해 난해한 곳에 해석을 추가한 「퇴계선생사서질의기의(退溪先生四書質疑記疑)」가 있다.

이 책은 이이의 이기설을 따르는 조선 말기의 철학사 연구에 일차적 자료가 된다.