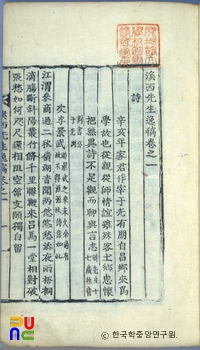

송정문집 ()

『송정문집』은 조선시대의 문신·학자인 하수일의 시가와 산문을 엮어 1788년에 간행한 시문집이다. 하수일의 6대손 하달중 등이 편집·간행한 시문집으로 본집 6권과 속집 3권, 총 9권 4책으로 구성되었다. 석인본으로 국립중앙도서관과 성균관대학교 도서관 등에 소장되어 있다. 주요 내용으로는 「기자조부」, 「구방심부」 등 저자의 학문관과 인생관을 나타내는 글들과, 사상(事象)을 위주로 한 시나 서경시가 수록되어 있다. 또한 서신, 설, 서(序) 등 다양한 산문도 수록되어 있다. 조식 계통의 학자로서 남명학파의 학문 경향과 현실관을 반영하는 내용이 많다.

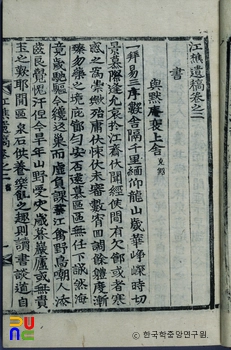

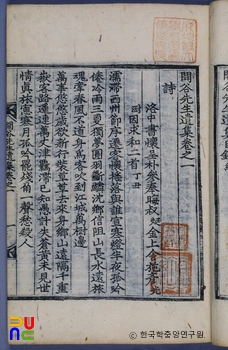

1788년(정조 12) 하수일의 6대손 하달중(河達中) 등이 편집·간행한 4권 2책의 목판본을 1939년 12대손 하영진(河泳珍)이 보완하여 간행하였다. 권두에 채제공(蔡濟恭)·이현석(李玄錫)의 구서(舊序)가 있고, 권말에 하종근(河宗根)의 발문이 있다.

본집 6권 3책, 속집 3권 1책, 총 9권 4책. 석인본. 국립중앙도서관과 성균관대학교 도서관 등에 있다.

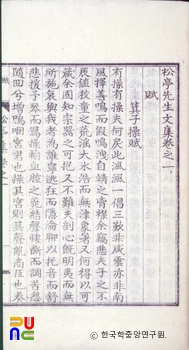

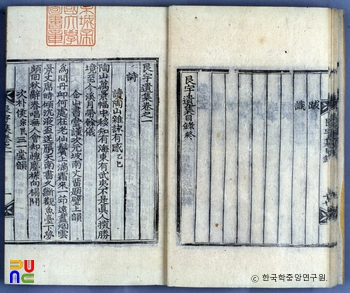

본집 권1·2에 부(賦) 7편, 시 245수, 권3에 서(書) 12편, 설(說) 9편, 논(論) 3편, 권4·5에 서(序) 21편, 기(記) 29편, 발(跋) 1편, 전(箋) 2편, 송(頌) 4편, 상량문 1편, 축문 3편, 제문 20편, 통문(通文) 1편, 명 4편, 묘갈지명 7편, 권6에 부록으로 행장·묘갈명·유사 각 1편, 봉안문, 상향문(常享文), 서송정세과후(書松亭歲課後), 속집 권1에 시 92수, 권2에 잡저 2편, 서 6편, 기 1편, 발 1편, 제문 3편, 묘지명 2편, 권3에 부록으로 연보가 수록되어 있다.

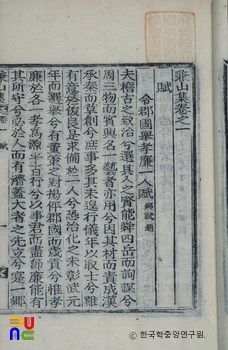

기자(箕子)가 난세를 피하여 은거하면서 거문고를 타며 읊조렸다는 기자조(箕子操)를 찬양한 「기자조부(箕子操賦)」, 학문할 때에는 떠난 마음을 찾아와야 한다는 「구방심부(救放心賦)」, 학문의 요체가 생각에 근원하는 것은 나무에는 뿌리가 있고 물에는 근원이 있는 것과 같다는 「학원어사부(學原於思賦)」, 관리를 사창(社倉)의 쥐로 비유한 「사서부(社鼠賦)」, 대구와 선산 지방을 돌아보고 산천풍속을 노래한 「동정부(東征賦)」 등에는 저자의 학문관·인생관 등이 잘 나타나 있다.

시는 사상(事象)을 위주로 하였다는 평을 듣는데, 「관물(觀物)」·「관세(觀世)」 등의 작품이 대표적이며, 「동포십육경(東浦十六景)」·「모헌팔경 慕軒八景」 등 서경시도 주목된다. 속집에는 장편의 시들이 많다. 서(書)에는 문장과 시사를 논한 것들이 가끔 보이나, 평범한 사우 간의 서신들이다.

설에는 병든 대에 비유하여 사람은 절개가 꺾이면 쓸모가 없다는 「병죽설(病竹說)」, 큰 은행나무는 잘 자라야 이루어지므로 사람도 잘 키워야 한다는 「노행설(老杏說)」, 아무리 효도를 하여도 부족하다는 「효유불급설(孝有不及說)」 등이 있다. 논 가운데 소순(蘇洵)과 관중(管仲)이 그 근본을 잃었다고 비판한 「독소노천관중(讀蘇老泉管仲論)」은 본질을 중시한 그의 뜻이 잘 반영되고 있다.

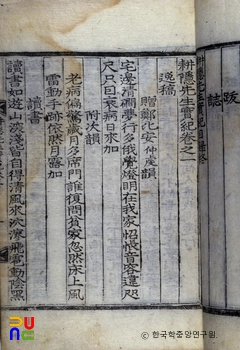

서(序)에는 진주 지방 향촌의 사정을 알려 주는 「향사례서(鄕射禮序)」·「동약서(洞約序)」·「송정세과서(松亭歲課序)」 등이 수록되어 있다. 기에는 조식(曺植)을 배향한 덕천서원 앞에 지은 세심정에 대한 「세심정기(洗心亭記)」와 그 주변의 경관을 적은 「남간기(南磵記)」·「서곡기(西谷記)」와 「촉석루중건기(矗石樓重建記)」·「공옥대기(拱玉臺記)」 등이 있다.

그밖에 기우문이 여러 편 보이며, 제문에는 조식·조종도(趙宗道)·하항(河沆) 등 명사·석학에 관한 것이 들어 있다. 잡저에는 작은아버지 하항의 「서대팔영시(西臺八咏詩)」를 해의(解義)한 것과 이백(李白)·두보(杜甫)·한유(韓愈)·유종원(柳宗元)의 시문을 편한 것이 있다. 모두 저자의 문장과 시평을 보여주는 내용들이다. 부록에 있는 그의 행장은 이광정(李光靖)과 하홍도(河弘度)가 각 1편씩, 유사는 하홍도가 썼다.

조식 계통의 학자로 남명학파의 학문 경향과 현실관을 나타내는 내용들이 많다.