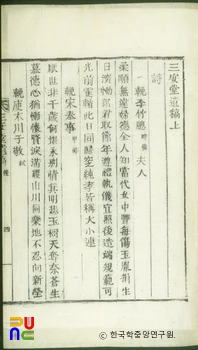

수재유고 ()

서문·발문이 없어 정확한 간행 연도를 알 수 없으나 정조 연간인 18세기 말기로 추정되고, 편자는 미상이다.

8권 3책. 활자본. 국립중앙도서관·규장각 도서·장서각 도서 등에 있다.

권1은 응제록(應製錄)으로 시 49수, 표(表) 3편, 교지(敎旨) 4편, 불윤비답(不允批答) 1편, 축문 3편, 제문 3편, 명(銘) 1편, 권2∼4는 은과록(恩課錄)으로 부(賦) 5편, 시 29수, 표(表)·전(箋) 24편, 조(詔) 2편, 제(制) 2편, 고(詁) 1편, 교(敎) 2편, 노포(露布) 1편, 전책(殿策) 1편, 집책(執策) 1편, 의(義) 2편, 서(序) 2편, 잠(箴) 1편, 명 1편, 강의(講義) 6편, 권5는 일득성어록(日得聖語錄) 6편, 권6은 공거록(公車錄)으로 소(疏) 2편, 전 4편, 문의(文義) 1편, 별단(別單) 1편, 권7은 습유록(拾遺錄)으로 시 7수, 표 3편, 전(箋) 2편, 소 2편, 서(書) 13편, 서(序) 1편, 제문 3편, 권8은 부록으로 전교(傳敎)·유지(諭旨)·어제유제문(御製諭祭文)·묘지명·유사 등이 수록되어 있다.

응제록과 은과록은 대부분이 공거문의 좋은 표본이 될 수 있으며, 권5의 「일득성어록」은 중국의 『정관정요(貞觀政要)』와 『태평요람(太平要覽)』의 예를 본떠서 직제(職制)·예악(禮樂)·학문(學問) 등에 관하여 임금으로부터 들은 말을 간략하게 기록한 것이다. 총 68칙으로 1783년(정조 7)부터 1788년까지 6년간의 기록이다.

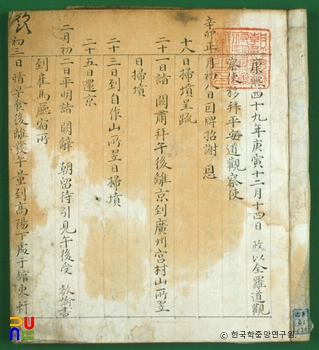

공거록의 「양서암행별단(兩西暗行別單)」은 저자가 암행어사로 평안도와 황해도의 민정과 행정을 살펴본 뒤 폐단을 지적하고 그 시정책을 밝힌 것으로, 칙고(瓓庫)·민고(民庫)·환곡(還穀)·둔전(屯田) 등의 폐해를 들어 보고하였다. 당시의 경제적 사정을 살펴보는 데 참고 자료가 되며, 복명서(復命書)로서 이문(吏文)이 섞여 있어 당시의 공문서 연구에 도움이 된다.

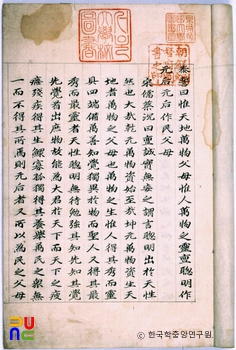

「소대문의(召對文義)」는 『국조보감(國朝寶鑑)』에 대한 왕의 물음에 답한 것과 『심경(心經)』에 대한 문답으로서, 권4의 경서강의(經書講義)와 함께 정조의 학문 연구의 깊이를 보여 주고 있다.

이 책은 개인 문집이지만 순수한 개인적인 저작은 많지 않으며, 대부분이 저자가 각신(閣臣)으로 있을 때에 저술한 시문이다. 대각체(臺閣體)의 문체를 연구하는 데 좋은 자료가 될 수 있다. 또한, 18세기의 문신의 공식적인 저작 활동을 연구하는 데에도 참고 자료가 된다.