오호부 ()

작자가 중국의 장시성 남통주(南通州)에 망명하고 있을 때에 조국을 잃은 비분을 달랠 길 없어서 이 한편의 시로 격렬한 감정을 토로하였다.

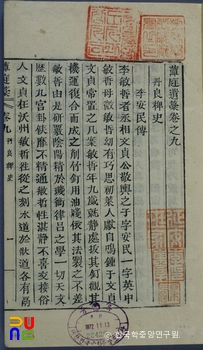

먼저 두 줄에 걸친 짧은 서문에서 망국의 소식을 듣고 소복을 지어 입은 지 3일이 지나도록 통한이 풀리지 않아 부 1편을 지었다. 그 첫머리의 ‘오호’라는 감탄사를 따서 제목을 붙인다고 하였다.

「오호부」는 자탄에서부터 시작하여 불운한 시기에 불행한 조국에서 태어난 것을 한탄하고, 옛날 현인을 생각하며 인물이 없는 현세를 개탄하고 있다.

열강에게 약탈당하면서도 제몸 하나만을 위하여 나라를 팔아먹는 망국의 군상을 향하여 분노를 터뜨렸다. 그리고, 마지막 희망이던 만국평화회의에도 우리나라가 참여하지 못하게 되자 체념에 빠지고 만다.

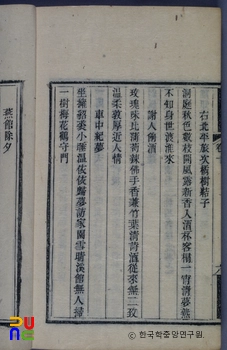

광화문의 저녁종을 누가 칠 것인가, 기자(箕子)의 신위에 누가 제사지낼 것인가라고 한탄하면서, 마지막으로는 그래도 유교를 숭상한 선비의 나라였으므로 안중근(安重根)과 같은 의사가 다시 나타나기를 기원하며 끝맺었다.

김택영은 부로서 「오호부」 한 편만 남기고 있다. 그러나 이를 통하여 부문학(賦文學)의 진수를 보여주었다. 서정시의 감동을 서사적인 부의 형식에 담은 것부터 그러하다. 망국의 비애를 부(賦)라는 형식을 빌려 표현한 이 작품은 한말의 우국문학으로서도 걸작이다.

「오호부」는 그 규모가 웅대하여 장관을 이루고 있다. 시와 문이 한데 어울려 이루어진 그의 청강(淸剛 ; 맑고 강건함)한 문학세계가 광활하게 펼쳐져 있다. 그리고 김택영의 동적인 미감(美感)이 전편을 꿰뚫고 있다. 울분을 터뜨리면서도 강개에 흐르지 않고, 형식과 내용을 서로 긴장으로 결속시키면서 우국의 충정을 연소시키고 있다.