용곡유고 ()

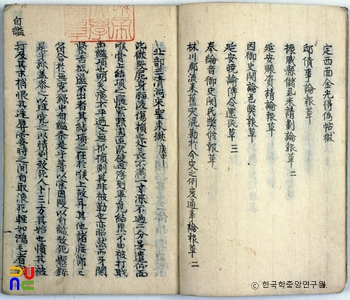

본집 5권 2책, 부록 3권 1책. 필사본. 서문과 발문이 없어 편집 및 필사 내력을 알 수 없다. 서울의 김기철(金基喆)이 소장하고 있다.

본집 권1에 시 15수, 만사 12편, 권2·3에 소 33편, 서계(書啓) 1편, 전(箋) 1편, 권4에 서한 7편, 서(序) 2편, 기 2편, 발 2편, 제문 7편, 고유문 2편, 응제문 6편, 권5에 묘표 6편, 행장 2편, 잡저로 가계(家誡)·어록잡기(語錄雜記)·자서문(自敍文) 각 1편이 실려 있다. 부록 권1에 저자에게 내려진 교서 2편, 사제문(賜祭文) 및 사우들의 고문(告文) 1편, 제문 6편, 유소(儒疏)·연설(筵說) 각 1편, 권2에 저자의 행장, 권3에 시장(諡狀)·묘지명·신도비명 각 1편이 수록되어 있다.

이 책의 핵심은 권2·3에 수록된 33편의 상소문이라고 할 수 있다. 이는 신임사화를 전후한 노론·소론의 갈등과 영조의 탕평책에 대한 시비, 이인좌(李麟佐)의 난 뒤의 급진 소론에 대한 처분, 노론 4대신의 신원 문제 등 당시의 정치 현안에 대한 중요한 자료를 제공한다.

그 중에서 특히 주목되는 것은 저자가 성균관장의(掌議)로 있을 때 대보단(大報壇)의 축조를 건의한 「청축대보단소(請築大報壇疏)」, 1725년(영조 1) 대사헌에 임명되었을 때 김일경(金一鏡)의 대역죄를 논하고 조태구(趙泰耉)·유봉휘(柳鳳輝)·이광좌(李光佐) 등 소론 대신들을 탄핵하면서 노론 4대신의 신원을 주장한 「사대사헌잉론토역소(辭大司憲仍論討逆疏)」 등이다.

1727년 『숙종실록』의 개수를 반대하고 소론을 공격한 「논사사소(論史事疏)」, 1730년 형조참판을 사직하면서 노론의 입장을 변명한 「정미반옥후잉사형조참판소(丁未反獄後仍辭刑曹參判疏)」, 1739년 영조가 왕위선양 하교를 철회했을 때 탕평책을 비판한 「전선환수후진계겸걸치사소(傳禪還收後陳戒兼乞致仕疏)」 등도 주목된다.

당쟁의 시비에 관련된 이 일련의 소는 급진 노론파에 속했던 저자의 당론으로서 편파적인 면도 있지만, 신임사화 이후 노론·소론의 갈등 양상과 그들의 의식 구조를 잘 보여준다. 또, 중재와 화합을 노선으로 한 영조의 탕평책을 최대의 정치 폐해로 비판한 시비사정(是非邪正)의 논리로 노론의 전통적인 붕당정치 관념을 대변한다는 점에서 눈을 끈다.

부록 가운데 윤봉구(尹鳳九)가 쓴 행장과 영의정 유척기(兪拓基)가 쓴 신도비문도 당시의 정치 상황과 저자의 활동을 알려주는 자료가 된다.