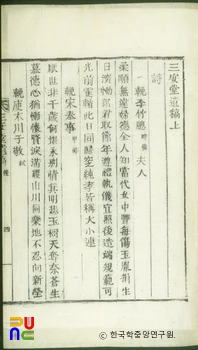

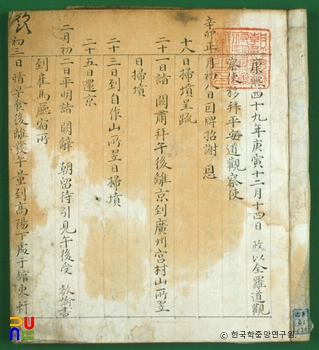

우당집 ()

1940년 채우석의 제자 오석우(吳錫禹)가 편집·간행하였다. 서문은 없고, 권말에 오석우의 발문이 있다.

10권 5책. 석인본. 국립중앙도서관, 단국대학교 도서관, 연세대학교 도서관 등에 있다.

권1·2에 사(辭)·부(賦) 각 1편, 시 376수, 권3∼5에 서(書) 149편, 권6에 서(序) 10편, 기(記) 5편, 발(跋) 5편, 권7에 잠(箴) 1편, 명(銘) 6편, 표(表) 1편, 전(箋) 1편, 자사(字辭) 1편, 계사(啓辭) 2편, 상량문 1편, 제문 9편, 권8에 묘문 8편, 행장 5편, 권9·10에 잡저 20편 등이 수록되어 있다.

시는 소재나 시형이 다양하다. 그 가운데 이황(李滉)의 시를 차운한 것이 7수나 되어 저자가 이황을 매우 숭모(崇慕)했음을 알 수 있다. 서(書)는 대개 사우(師友)나 친지에게 안부를 묻거나 시대적 불운을 한탄하는 내용이 많다. 「상수당이장(上修堂李丈)」은 스승 이남규(李南珪)에게 보낸 것으로, 당시 시대 상황을 개탄하며 자신의 불우함을 적고 있다. 이남규에게 보낸 서신은 모두 6편인데, 대개 학문과 처신에 관한 내용을 담고 있다.

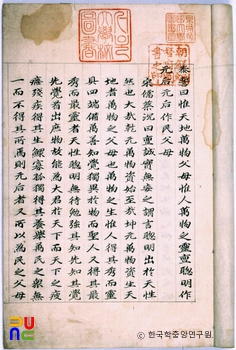

잡저 중 「심통성정론(心統性情論)」·「동정설(動情說)」 등은 이기(理氣)·심성(心性)에 관해 논한 것이다. 「시은설(市隱說)」은 시대적 불만과 자신의 은둔 생활의 불가피성을 적은 글이다. 「속전신론(續錢神論)」은 노포(魯褒)의 「전신론」에 대해 비판적 견해를 밝힌 것으로, 돈의 역기능에 초점을 맞추어 논술하였다. 「수한론(水旱論)」·「구천론(句踐論)」 등은 중국 고사를 인용하여 사람이 취해야 할 생활 태도와 마음가짐에 대해 수필 형식으로 쓴 글이다.

「질서비고(疾書備考)」는 저자가 일생 동안 공부한 것 가운데 특히 중요하다고 생각되는 것을 모아 엮은 것이다. 『심경』·『근사록』을 비롯해 「서명(西銘)」·「조식잠(調息箴)」·「경재잠(敬齋箴)」등 존양(存養)에 관한 내용이 많다. 그 밖에 이황·조광조(趙光祖)·김굉필(金宏弼) 등의 언행을 채록한 글도 있다.