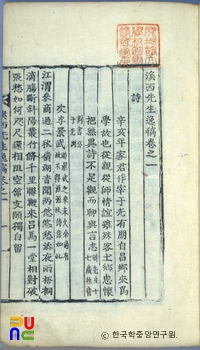

우천문집 ()

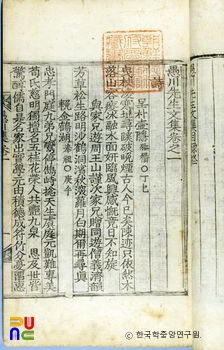

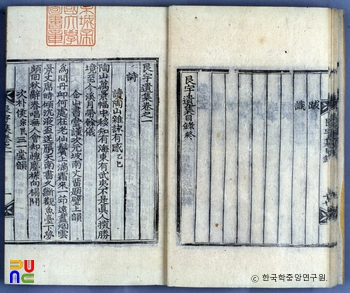

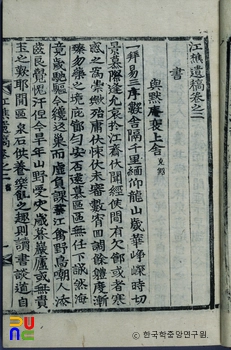

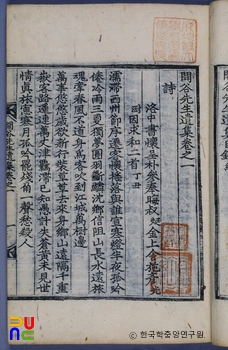

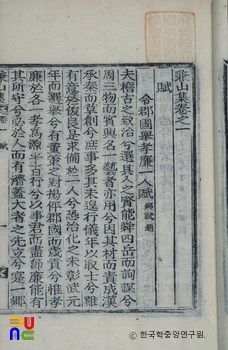

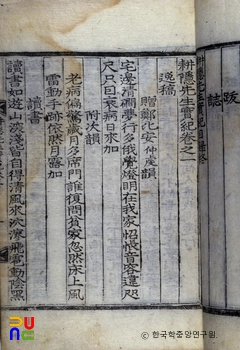

7권 4책. 목판본. 1833년(순조 33) 후손 내천(來川) 등이 편집, 간행하였다. 권두에 이재(李栽)의 서문이, 권말에 유태좌(柳台佐)·정내성(鄭來成)의 발문이 있다. 국립중앙도서관에 있다. 연세대학교 도서관 소장본에는 1721년(경종 6) 이재가 서문을 썼다고 되어 있다.

권1·2에 시 423수, 권3·4에 부(賦) 2편, 잠 1편, 명(銘) 4편, 문(文) 2편, 소(疏) 1편, 서(書) 23편, 잡저 63편, 권5·6에 설(說) 7편, 발(跋) 9편, 서(序) 4편, 기(記) 12편, 전(傳) 1편, 변(辨) 3편, 축문 1편, 제문 22편, 묘지 6편, 묘갈명 2편, 권7에 부록으로 행장·묘지명 각 1편, 제문 3편, 만사 17수가 수록되어 있다.

장편시 「민한구점(悶旱口占)」과 「홍수탄(洪水嘆)」은 하늘이 주는 천재는 인간이 미워서 내리는 것이 아니고, 인간 스스로의 불찰로 잘못을 저질렀기 때문에 내리는 벌이라고 하였다. 그것을 거울삼아 천재가 있을 때마다 지위의 고하를 막론하고 자숙해야 한다고 강조하였다.

「오잠(五箴)」은 말을 삼가고, 욕망을 억제하며, 교제를 가려서 하고, 사치하지 말며, 명예를 탐하지 말고, 오직 자기 수양에만 힘쓰라는 격언이다.

「진폐소(陳弊疏)」는 경상좌도에서 시정해야 할 사항, 즉 병영의 이전, 군병의 점검, 군량미의 비축, 법령의 개정에 의한 기강 확립, 포수의 수와 조총과 탄환의 수시 점검, 무관 등용 제도의 개선을 요구한 것이다. 지방 행정의 실태를 파악하는 데 도움이 되는 자료이다.

「의송궁문(擬送窮文)」은 한유(韓愈)의 「송궁문」을 모방해 지은 장편이다. 저자의 뛰어난 문장력과 기지를 엿볼 수 있는 좋은 작품이다. 이밖에도 국상중 자기의 친상을 당해도 그 복을 입을 수 없다고 말한 「군복재신불복사복(君服在身不服私服)」, 장자(莊子)의 『남화경(南華經)』을 읽은 뒤 소감을 밝힌 「독장자(讀莊子)」 등이 있다.

「독해동야언기묘사(讀海東野言己卯事)」는 기묘사화에 대한 야사를 읽고 난 다음 정사와의 차이점을 지적하고 야사가 정사보다 오히려 신빙성이 높다고 하였다. 또한, 시사(時事)를 말했다가 죄를 받은 일을 논한 「논시사언죄(論時事言罪)」와 입산금지의 폐단을 논한 「논금산지폐(論禁山之弊)」가 있다.