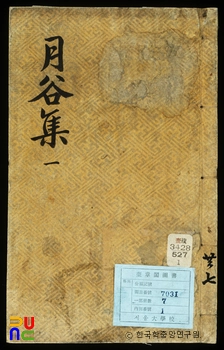

월곡집 ()

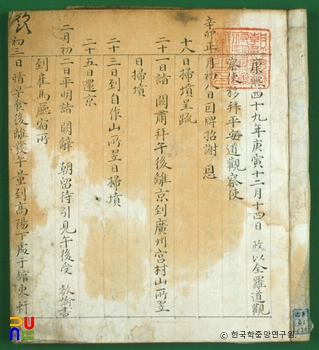

14권 7책. 활자본. 서문과 발문이 없어 편자와 간행연도는 알 수 없다. 규장각 도서, 장서각 도서, 국립중앙도서관, 연세대학교 도서관, 서울대학교 도서관, 성균관대학교 도서관, 고려대학교 도서관 등에 있다.

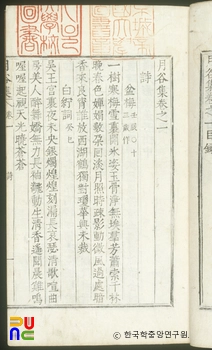

권1∼5에 시 797수, 권6∼8에 소차(疏箚) 18편, 응제록(應製錄) 1편, 옥책문(玉冊文) 2편, 악장 1편, 교서 5편, 치제문 9편, 권9·10에 서(序) 9편, 제발(題跋) 10편, 기(記) 12편, 권11에 서(書) 10편, 묘지명 9편, 권12에 묘표 2편, 행장 3편, 시장(諡狀) 1편, 유사 2편, 권13·14에 제문 25편, 애사 4편, 잡저 14편 등이 수록되어 있다.

시는 활달, 부려(富麗)한 시풍을 보인다. 이는 저자가 전아한 수사와 화려한 문체를 생명으로 하는 관각문학(館閣文學)으로 문학적 명성을 얻은 점과 관련이 있는 듯하다. 제왕의 송덕문인 옥책문·악장(樂章·교서(敎書)·치제문(致祭文)·임금의 명에 따라 지어 올린 시문 모음인 응제록(應製錄) 등 임금의 명령으로 제술한 글뿐 아니라 서(序)·기·묘지명 등의 문장에서도 전아하고 풍부한 문체를 찾아볼 수 있다.

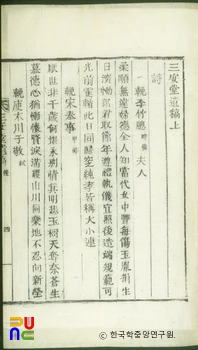

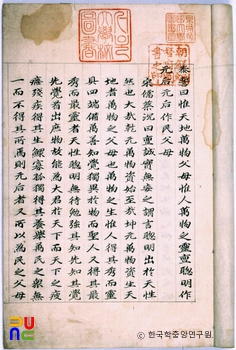

잡저의 「안불망위잠(安不忘危箴)」은 기존질서의 유지를 위해 지배계급의 안일을 경계한 것으로, 유비무환(有備無患)이 중심 내용이다. 「대양지양능책(對良知良能策)」에서는 양지양능의 정의와 성격·확충방안 등이 제시되었는데, 왕수인(王守仁)의 설을 반대하고 주희(朱熹)의 설을 따랐다.

본래 선한 마음이 양지양능이라고 규정하여, 도심(道心)이 양지양능에 가깝다는 주희의 설에 접근하였다. 특히, 양지양능을 확충하는 방안으로 돈오(頓悟)의 방법을 택한 왕수인에 대해 불교의 방식이라고 배척하고, 존양(存養)과 성찰(省察)을 통한 점수(漸修)의 방법을 지지하고 있다.

기 중 「곡운행기(谷雲行記)」는 1720년(숙종 46) 아버지와 김창흡(金昌翕)을 방문한 기행문이다. 「청협일기(淸峽日記)」는 청풍의 단구(丹丘)를 기행한 일기이다. 「영협일기(永峽日記)」는 김수항(金壽恒)·김창협(金昌協)·이의건(李義健) 등이 사는 영평(永平) 백운산을 기행한 일기이다.

그 밖에 호남 지방 명승의 여행기인 「호좌일기(湖左日記)」를 비롯하여 「유풍악일기(遊楓嶽日記)」·「금양유기(衿陽遊記)」·「서유기(西遊記)」·「순해일기(巡海日記)」 등이 있다. 조선 후기의 귀족문학 및 그들의 의식을 살펴볼 수 있는 자료이다.