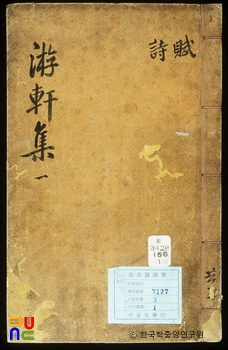

유헌집 ()

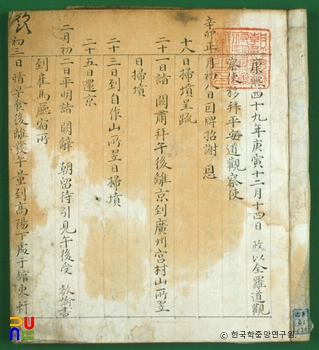

1718년(숙종 44) 정황의 후손 정재흥(丁載興)이 4권으로 편집하여 목판으로 간행하였다. 1800년(정조 24)에는 7대손 정복혁(丁復爀)이 습유(拾遺) 1권을 보편하여 목판으로 간행하였다. 다시 12대손 정항규(丁杭圭)가 속집 5권, 습유 2권, 별집 2권을 더하여 목활자로 간행하였다.

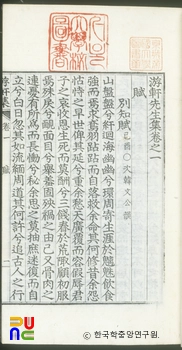

책1에는 송상기(宋相琦)·송환기(宋煥箕)의 서문과 민진후(閔鎭厚)·정재흥·정일환(鄭日煥)의 발문이 있다. 책4에는 김영한(金寗漢)의 중간서와 정양수(丁養洙)의 중간발이 있다. 책6에는 정항규의 속집발이 실려 있다.

13권 7책. 목판본·목활자본. 규장각 도서와 고려대학교 도서관·성균관대학교 도서관 등에 있다.

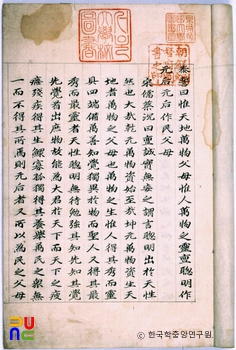

본집 권1에 부(賦) 4편, 시 20수, 권2에 시 206수, 권3에 계사 4편, 잡저 9편, 서(序)·기(記)·논(論)·송(頌) 각 1편, 제문 3편, 권4에 묘갈 2편, 묘지 7편, 전(傳) 4편과 부록이 수록되어 있다. 습유 권1·2에는 천장(薦狀)·의지평망(擬持平望) 등 13편과 동문록·문생록이 수록되어 있다.

속집 권1에 부 3편, 시 47수, 권2에 시 279수, 권3에 시 195수, 권4에 시 79수, 서(書)·표·제문 각 1편, 권5에 잡저 13편이 수록되어 있다. 별집 권1에 부 1편, 시 99수, 권2에 서(書) 1편, 서(序) 1편, 제문 9편, 잡저 2편이 수록되어 있다. 시는 양도 많을 뿐 아니라, 각 체의 시가 고루 실려 있어 한시 연구에 좋은 자료가 된다.

저자는 36세부터 14년의 유배생활 동안에 많은 저술을 하였다. 권2에 있는 오언배율 「감음(感吟)」·「재거제시이거향교북보고인운(在巨濟時移居鄕校北步古人韻)」·「술회부(述懷賦)」 등의 시부와 「부훤록(負暄錄)」·「장행통고(壯行通考)」·「회재묘지명(晦齋墓誌銘)」 등의 문이 이 기간에 저술되었다.

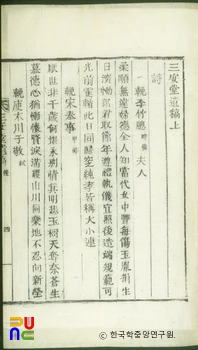

잡저의 「고종호학론(高宗好學論)」·「헌종청언록(憲宗聽言錄)」·「맹장자효우록(孟莊子孝友錄)」·「고종조갑자애록(高宗朝甲字愛錄)」·「덕종(德宗)」·「송예조(宋藝祖)」와 권3의 「주발적인걸우열론(周勃狄仁傑優劣論)」 등은 중국 당·송의 황제들과 한나라 대신들을 비평한 논문이다. 권3의 「절도사은보(節度使殷輔)」·「한웅천륜전(韓熊川倫傳)」·「조판서윤손전(曺判書潤孫傳)」·「이씨곡사전(李氏哭死傳)」은 우리나라 인물들의 선행을 기술한 평전이다.