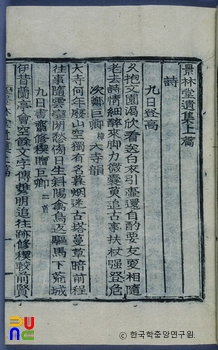

유형유고 ()

서문과 발문은 없으며, 1907년 이면우의 족질이 쓴 행장의 발(跋)이 있는 것으로 보아 대개 그때 편집·필사된 고본(稿本)으로 추정된다.

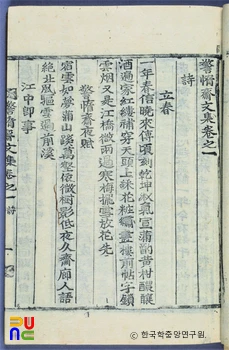

6권 3책. 필사본. 국립중앙도서관에 있다.

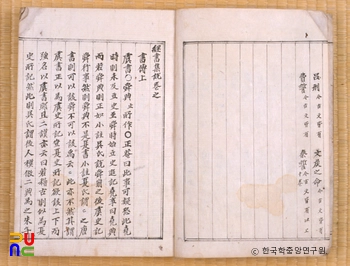

권1에 시 177수, 서(書) 20편, 권2에 소(疏) 16편, 차(箚) 6편, 권3에 책(策) 1편, 서(序) 10편, 기(記) 6편, 설(說) 1편, 지(志) 1편, 제발(題跋) 4편, 명(銘) 1편, 전(箋) 1편, 권4에 반교문(頒敎文) 1편, 상량문 1편, 제문 6편, 애사 2편, 유사 1편, 묘표 4편, 권5에 묘지명 1편, 행장 2편, 시장(諡狀) 1편, 권6에 잡저 20편, 부록으로 치제문 1편, 제문 2편, 묘갈명 1편, 행장 1편 등이 수록되어 있다.

시 중 「상하(賞荷)」·「청선(聽蟬)」 등의 고아한 정취를 느끼게 하는 영물시(詠物詩)와 「하일만흥(夏日謾興)」·「견회(遣懷)」 등의 흥취나 회포를 표현한 시에서 그의 시적인 정서와 취향을 살필 수 있다. 하시(賀詩)·증별시(贈別詩)·차운시(次韻詩) 등이 많은 것도 특징의 하나이다. 이밖에 「도(盜)」는 도둑의 침입을 희학적(戲謔的)으로 표현한 배체(排體)로서 흥미를 끄는 작품이다.

서(書)에는 홍직필(洪直弼)·조병덕(趙秉悳) 등 당대의 명사들과 주고받은 서찰이 있으나, 학문적인 문답은 거의 없다. 소는 사직소(辭職疏)가 대부분이다. 차의 「효정전화변청규득정사(孝正殿火變請竅得情事)」는 효정전의 화재에 대해 범인을 확실히 단정할 수는 없으나 요망한 무당의 소행일 가능성이 많다고 보고하고 있다.

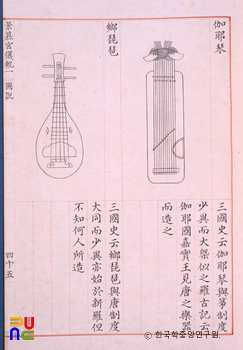

책문인 「삼정책(三政策)」은 전정(田政)·군정(軍政)·환곡(還穀) 등 삼정의 문란이 극심함을 말하고, 개선책을 건의한 글이다. 특히, 군정에 있어서는 군적(軍籍)의 연혁에서 시작하여 역사적 변천 과정을 비교·분석하여 합리적인 결론을 도출하려고 노력한 점이 주목된다.

서는 지방관직을 맡아 떠나는 친지에게 주는 송서류(送序類)가 대부분이다. 기는 재(齋)·헌(軒)·정사(精舍)에 대한 기록이다. 지의 「영지동지(靈芝洞志)」는 흥인문(興仁門)을 출발하여 약 60리를 가서 심산유곡에 있는 영지동이라는 마을을 보고 그 신비스러움을 아울러 기행문체로 쓴 글이다.

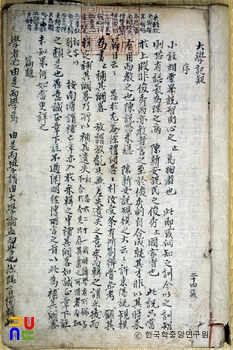

잡저는 대개 중국 또는 우리나라의 역사적 인물·사건 등을 소재로 삼은 것이 많다. 「악비봉조반사론(岳飛奉詔班師論)」·「봉상유비론(封象有庳論)」·「백이태공양시론(伯夷太公兩是論)」 등은 역사적 사실을 소재로 논술한 것이다. 「대태공송백이귀수양산서(代太公送伯夷歸首陽山序)」·「대이백사송한음입경고원서(代李白沙送漢陰入京告援序)」·「대임장군송학사서(代林將軍送學士序)」 등은 역사적 인물들간의 가상적 관계를 설정하여 간접적인 비유법으로 인물을 평하고자 한 것이 흥미롭다.

「후화재론(厚貨財論)」은 맹자(孟子)의 ‘무항산자무항심(無恒産者無恒心)’과 관자(管子)의 ‘의식족이지예절(衣食足而知禮節)’이라는 말을 인용하여 치국책을 논하고 있다. 위정자들이 사변(思辨)과 도덕 편향적인 기존의 사고에서 벗어나 백성들이 살아갈 길을 구체적으로 마련해주는 것이 치국의 요법임을 강조하고 있다.