응재집 ()

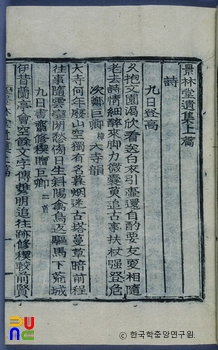

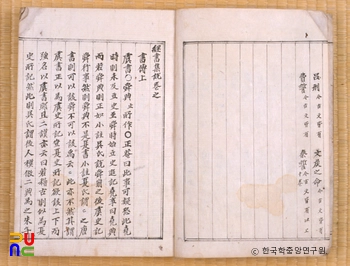

1776년(영조 52)경 이희지의 아들 이문상(李文祥)이 편집·간행하였다. 권두에 내종제(內從弟) 조명정(趙明鼎)의 서문이 있는데, 연기(年紀)는 표시되어 있지 않다. 발문은 없으며, 각 권별로 권두에 목록이 있다.

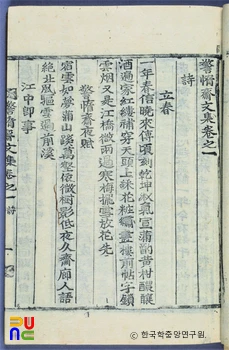

2권 1책. 목활자본. 국립중앙도서관에 있다.

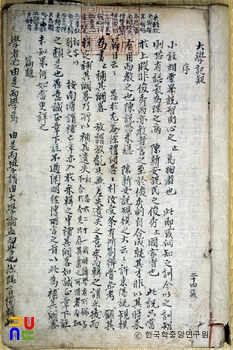

권1에 시 251수, 권2에 자경문(自警文)·권연문(勸緣文)·서(書) 각 1편, 제문 5편, 서(序) 5편, 기(記) 2편, 설(說)·전(傳)·소(疏) 각 1편 등이 수록되어 있다.

시는 소재가 다양하고 문학성이 두드러진다. 칠언율시인 「부강잡영(扶江雜詠)」 4수는 조룡대(釣龍臺)·고란사(皐蘭寺)·낙화암(落花巖)·자온대(自溫臺) 등 저자가 살던 고장인 부여 백마강 일대 백제유적지에 대한 천고(千古)의 감회를 읊은 서정시이다. 이 밖에도 부여 일대의 백제유적지를 돌아보고 읊은 시가 많다.

조명정은 서문에서 “그의 시는 청경(淸警)·아건(雅健)하며 성당(盛唐)의 유운(遺韻)을 심득(深得)하였다.”라고 평하였다. 「소군원(昭君怨)」·「강적인(羌笛引)」·「상비원(湘妃怨)」·「야문자규(夜聞子規)」 등은 소재와 내용 모두 성당의 시풍을 연상시킨다.

「낙화암」·「과상분(過殤墳)」·「장유매(葬幼妹)」·「제야억부강(除夜憶扶江)」·「마강회고(馬江懷古)」 등은 모두 깊은 우수와 비애를 나타낸 것이다. 「독두시(讀杜詩)」·「해민차두운(解憫次杜韻)」·「희청차두운(喜請次杜韻)」 등 두보(杜甫)의 시에 대한 관심을 나타낸 것이 많다는 점도 특징적이다.

그밖에 「용문사(龍門寺)」·「송도(松都)」·「박연(朴淵)」·「송치도중(松峙途中)」·「황령도중(黃嶺途中)」·「용담도중(龍潭途中)」 등 기행시도 많다. 「증승(贈僧)」·「화승(畵僧)」·「용문사」 등은 저자의 불교적 관심을 나타내고 있다. 「환문암중수권연문(煥文菴重修勸緣文)」도 불교에 대한 신앙심과 연관된다.

설의 「시불능궁인설(詩不能窮人說)」은 “시는 사람을 궁(窮)하게 만든다.”는 속설을 반박하는 내용으로, 자신의 시인관을 피력하는 한편 시에 대한 애착심을 나타내고 있다. 전은 「산남열부전(山南烈婦傳)」으로 경상도의 한 열부에 대해 들은 이야기를 기술한 것이다. 내용이 상세하고 드라마틱하여 저자의 문학적 재질을 짐작할 수 있다. 소 1편은 「논노동릉침소(論蘆洞陵寢疏)」라는 제목의 대작(代作)이다.