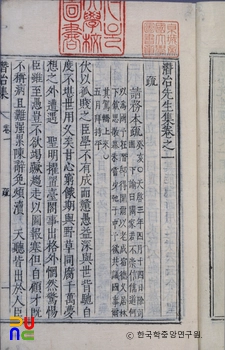

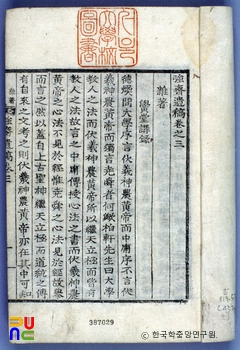

잠야집 ()

10권 5책. 활자본. 1766년(영조 42) 원경순(元景淳)이 전라도 관찰사로 재직 중 간행하였다. 권말에 박명양(朴鳴陽)의 발문이 있으며, 소(疏)·서(書)·제문·잡저·묘갈·예변(禮辨)·차록(箚錄)·부록 등이 수록되어 있다. 규장각 도서에 있다.

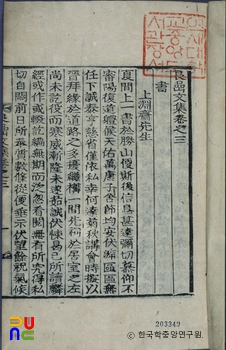

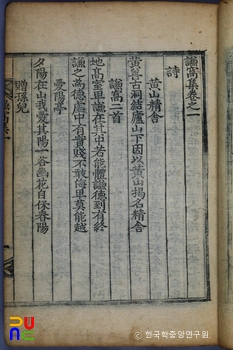

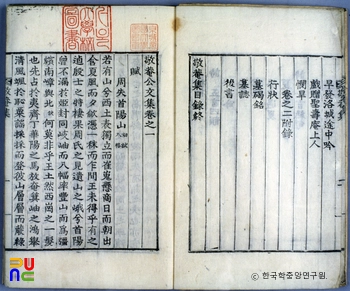

「청무본소(請務本疏)」는 1621년(광해군 13) 그가 지평이 된 뒤 치정(治政)에서 무본(務本)의 중요성을 강조해 입지(立志)·책임(責任)·구현(求賢)의 세 가지 정책을 통한 인정(仁政)의 실현이 급선무임을 밝힌 것이다.

「척화소(斥和疏)」는 정묘호란 때 호병(胡兵)과의 강화를 배척할 것을 역설한 글이다. 임진왜란 당시와 비교할 때 지리·군사 면에서 우리가 우위에 있는데도 강화만을 주장하는 것은 충의지사가 없어서가 아니라 그것을 쓰지 않는 까닭이며, 반드시 응징을 해 다시는 재침의 기회를 주지 말 것을 촉구하였다.

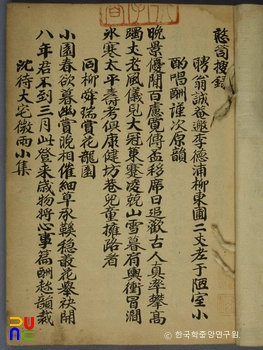

「부지어자칭명(父之於子稱名)」은 자식에 대한 아버지의 호칭과 동생에 대한 형의 호칭에 대해 논술한 것이다. 아버지가 아들에게는 항상 이름을 부르지만 형은 동생이 관례(冠禮)를 치르고 자를 가지게 되면 그 자를 불러 주는 것이 타당함을 밝혔다.

「의례변(疑禮辨)」은 군왕의 복제에 관한 것으로 왕이 증조부로부터 나라의 대통을 이어받았다면 할아버지를 위하여 참최복(斬衰服)을 입어야 하며, 할아버지로부터 대통을 이어받았다면 아버지가 왕이 되지 못했기 때문에 아버지를 위하여 참최복을 입어야 됨을 밝혔다.

이 책은 저자가 관직에 있을 때 올린 소를 통하여 당시의 역사적 상황을 살필 수 있는 사료적인 가치를 가지며, 예론의 선구적인 글도 실려 있어 주목되는 저술이다.