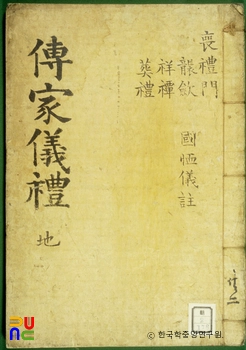

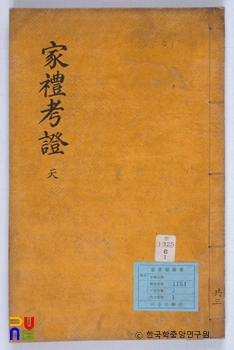

전가의례 ()

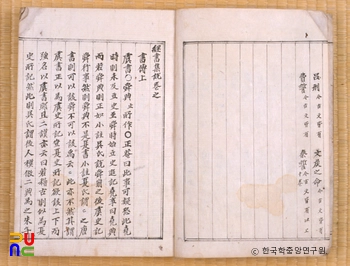

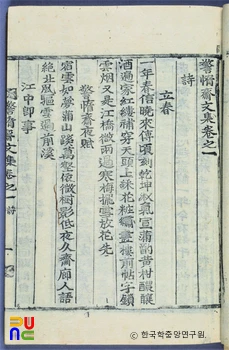

필사 연도는 1885년(고종 22)인 것으로 추정된다. 권말에 저자의 지(識)가 있다.

불분권 2책. 필사본. 국립중앙도서관에 있다.

제1책에 관례(冠禮)와 혼례(婚禮), 제2책에 상례(喪禮) 등을 수록하였다. 끝에는 이 책을 편찬하게 된 동기를 서술하였다.

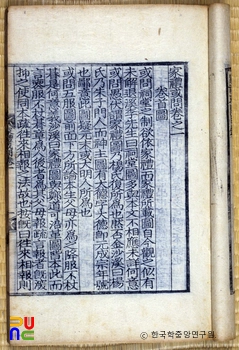

관례는 관(冠)·계(筓)·삼가축사(三加祝辭) 등으로 나누어 설명하였다. 혼례는 의혼(議婚)·납채(納采)·납폐(納幣)·친영(親迎)·부현구고(婦見舅姑)·묘현(廟見)·서현부지부모(壻見婦之父母)·부가예서여상의(婦家禮壻如常儀) 등의 의례 절차를 설명한 뒤 혼사에 쓰이는 재용(財用)과 인원의 목록을 기록하였다.

먼저 남혼제구(男婚諸具)로는 관례지구(冠禮之具)에 초립(草笠)·망건(網巾)·복건(幅巾)·청포(靑袍) 등 18개 종목, 송채지구(送采之具)에 함(函)·혼서지(婚書紙) 등 17개 종목, 송랑지구(送郎之具)에 사모(紗帽)·이엄(耳掩)·장복(章服)·백마(白馬) 등 20개 종목, 영부지구(迎婦之具)에 차일(遮日)·병풍(屛風) 등 16개 종목, 신부방제구(新婦房諸具)에 지의(地衣)·병풍·부용향(芙蓉香) 등 7개 종목, 해현지구(解見之具)에 지의 등 27개 종목의 내용들이 수록되었다.

다음 여혼제구(女婚諸具)로는 수채지구(受采之具)에 차일 등 17개 종목, 영랑지구(迎郎之具)에 청자(請者) 등 6개 종목, 전안지구(奠雁之具)에 차일·병풍 등 11개 종목, 초례지구(醮禮之具)에 병풍·지의 등 14개 종목, 신례지구(新禮之具)에 금교(金轎) 등 22개 종목, 해현지구에 지의 등 4개 종목, 신랑방제구(新郎房諸具)에 병풍·지의 등 9개 종목 등으로 나누어 물목(物目)·인력(人力)에 대한 비용을 소개하였다.

또한, 제구물가가령(諸具物價假令)이라 하여 혼사에 쓰이는 물목의 품목별 가격을 기록하였다. 예를 들면 신부일습(新婦一襲)에 40냥, 경(鏡)에 7냥, 유기(鍮器) 40냥, 신랑일습(新郎一襲)에 20냥, 병풍에 7냥, 신부의세(新婦衣貰)에 20냥 등이다. 대개 물건을 구입할 때의 가격으로 되어 있으나, 이따금 세(貰)를 내는 경우에는 빌리는 데 드는 비용을 적고 있다. 대략 50여건에 약 400냥의 비용이 들고 있다.

제2책의 상례는 속광(屬纊)·수시(收尸)·초혼(招魂)·치관(治棺)·목욕(沐浴)·습(襲)·소렴(小殮)·대렴(大殮)·성빈(成殯)·성복(成服)·천광(穿壙)·폄장(窆葬)·계빈(啓殯)·하관(下棺)·성분(成墳)·반혼(返魂)·우제(虞祭)·소상(小祥)·대상(大祥)·축회(築灰)·치장(治葬) 등 총 40개의 절목으로 나누어 필요한 의식과 절차를 설명하였다.

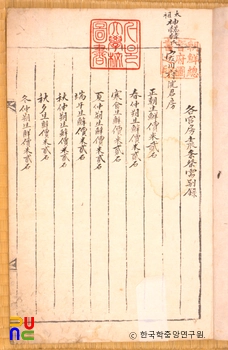

이 가운데 「친상추복여재가형제선후변제지절(親喪追服與在家兄弟先後變制之節)」은 어버이가 죽은 것을 뒤늦게 알고 추복(追服)을 입는 경우의 변례(變禮)에 관해 송준길(宋浚吉)·김장생(金長生)·박세채(朴世采)·권상하(權尙夏)·이재(李縡) 등이 한 말을 기록한 것이다. 「순종조의주(純宗朝儀註)」는 국상(國喪) 때의 의절을 기록한 것으로 1834년 순종이 죽었을 때의 일을 기록하였다.

이 책은 예에 관한 이론서가 아니라 당시에 실제로 행한 관습에 따라 필요한 의식·절차와 여기에 소요되는 비용까지 소개하고 있다는 점이 주목된다.