정해경전 ()

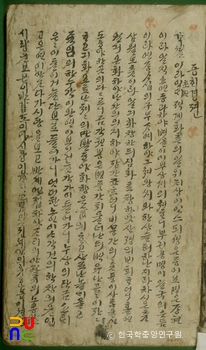

1책. 국문 필사본(筆寫本)이다.

「정해경전」은 방각본(坊刻本) 및 활자본(活字本)으로 간행(刊行)되지 않고, 필사본 단권(單卷)으로 유통되었다. 그래서 「정해경전」의 이본(異本)으로는 국문 필사본 13종이 존재한다. 「정해경전」의 이본 중 계명대학교 소장본과 박순호 소장본에 필사 기록과 향유자(享有者)의 기록이 있는데, 이 때문에 여성들이 필사한 「정해경전」에 여성의 시각이나 미의식(美意識)이 반영되기도 하였다. 표제는 "증ᄒᆡ경젼"으로 적혀 있고, 작품 끝에 "무신 신초 신장(戊申新抄新藏)", "글시도 누츄ᄒᆞ고 오ᄌᆞ도 만이 ᄒᆞ엿시니 보시난 쳠군ᄌᆞ난 눌너보시압"이라는 필사기와 "강명환 씨(姜明煥氏) 운운"의 난필(亂筆)의 낙서가 함께 기록되어 있다.

작품은 전체 구성상 전반부와 후반부로 나눌 수 있다. 전반부는 주인공 정해경이 계모 장씨로부터 구박 받다가 선계(仙界)에 있는 어머니를 만나는 내용이다. 후반부는 정해경이 세상에 나와 다채로운 삶 속에서 부귀영화(富貴榮華)를 누리는 내용이다. 작품의 줄거리는 다음과 같다.

송나라 시절 주12 정장현(정 시랑)은 옥황상제에게 죄를 지어 인간 세상으로 내려온 정해경을 얻는다. 봉내산 청암사 월평대사의 명을 받은 장 대사는 영운사를 주50하기 위해 정장현의 집을 방문하였다가 해경의 길흉(吉凶)을 예언한다. 해경이 여덟 살 되던 해에 어머니 왕씨 부인이 병을 얻어 죽으니, 정장현이 장씨를 후처(後妻)로 맞이한다.

장씨는 성격이 포악한 데다가 가산(家産)을 독차지하기 위해 해경을 심하게 괴롭힌다. 왕씨 부인이 정장현의 꿈에 나타나 해경에게 계모 장씨를 잘 섬길 것을 당부한다. 정장현이 주18에 제수(除授)되어 황성(皇城)으로 가자, 해경에 대한 장씨의 괴롭힘은 더욱 심해진다. 장씨는 결국 해경을 물에 빠뜨려 죽게 한다. 그러나 해경은 거북의 도움으로 살아나고 동해 용궁을 찾아간다. 해경은 용왕으로부터 융숭(隆崇)한 대접을 받고, 어머니 왕씨가 있는 해월루를 찾아가 어머니와 상봉(相逢)한다. 이어서 해경은 동해 용녀(龍女)와 가연(佳緣)을 맺는다. 해경은 그곳에서 8년을 지낸 뒤 속계(俗界)로 나온다. 그리고 병부상서 이병수의 딸 이명화(이 소저(小姐))를 만난다. 해경은 이명화와 가연을 맺은 뒤 혼인을 약속하고 황성으로 올라온다. 그 사이 아버지 정장현은 간신 이경수의 모함으로 유배를 간 상태였다.

해경은 과거에 응시 · 급제(及第)하여 한림(翰林)에 제수되는 한편 부마(駙馬)로 정해진다. 이후 주29가 되어 유배지에 있는 아버지 정장현을 모셔 오는데, 도중에 고향을 들르니 그동안 계모 장씨가 가산을 모두 탕진한 상태였다. 정장현은 장씨의 행실을 미워하여 장씨를 죽이려 한다. 하지만 해경은 이를 만류하며, 장씨가 죄를 뉘우치게 한 후 황성으로 돌아온다. 한편 서량태수 곽춘성이 반란을 일으키자, 정해경이 출전(出戰)하여 황제를 구한다.

이명화의 부모는 해경을 기다리던 이명화에게 결혼을 재촉한다. 해경은 황제로부터 이명화를 둘째 부인으로 삼는 것을 허락 받아, 이명화와 혼인한다. 해경이 공주와 이명화를 데리고 기주 땅으로 내려왔을 때, 해경의 계모 장씨는 해경을 독살하려다 발각된다. 황제는 장씨에게 칼을 보내 자결하라고 명하지만, 오히려 장씨는 그 칼로 공주를 다치게 한다. 결국 장씨는 죽음을 면치 못한다. 해경과 두 부인은 부귀영화를 누린다. 세월이 흘러 해경이 두 부인을 데리고 달구경을 하던 중, 방장산의 용녀가 해경과 두 부인을 맞이하여 함께 승천(昇天)한다.

「정해경전」은 계모형 주33과 영웅소설(英雄小說)이 통합된 작품이다. 특히 계모에 의해 가정에서 축출(逐出)된 해경이 천상을 방문한 뒤 현실로 돌아와, 간신의 반란을 진압하고 황제를 구하여 입신양명(立身揚名)하는 서사가 매우 특징적(特徵的)이다. 죽을 위기에서 살아난 해경이 현실에 존재하지 않는 어머니가 있는 해월루를 찾는 여정(旅程)은 탐색의 형식을 취하고 있으며, 이때 그를 도와주는 원조자(援助者)들의 길 안내가 반복적으로 이루어진다. 이러한 방식은 「바리데기」에서 부모에 의해 버려지고 위험에 빠질 때마다 바리공주를 도와주는 구조자가 등장한다는 점과 매우 유사하다. 그리고 바리공주가 생명수(生命水)를 찾아 서천서역국을 넘나드는 과정과 해경이 어머니를 찾아 해월루를 찾아가는 과정은 매우 흡사하다.

이 작품은 가부장적(家父長的) 남성의 시각을 답습(踏襲)하는 것처럼 보이나, 일면에는 여성 향유층의 욕망을 내포(內包)하고 있다. 천상적 협조자로 죽은 어머니가 빈번하게 등장하고, 그 어머니를 선녀(仙女)로 설정했다는 점, 천상에서 주51 주인공이 계모의 박해(迫害)에도 천상적 협조자에 의해 효를 실천하고 영웅적 활약을 보이는 모습은 남성보다는 여성 향유층에게 친근한 서사라 할 수 있다. 그리고 계모의 악행에 대한 비판적 시각을 보여 주면서도, 죽은 왕씨 부인이 아들을 도와주는 역할을 수행한다는 점에서 여성 향유층의 시각이 뚜렷하다고 볼 수 있다. 마지막으로 충신(忠臣)과 간신의 갈등 구조 및 군담을 축약하거나 대폭 생략하면서, 다양한 결혼담을 확장한 이본이 존재하는 것은 여성 향유층을 의식한 작품이라고 볼 수 있다.