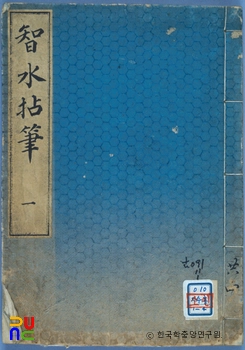

지수염필 ()

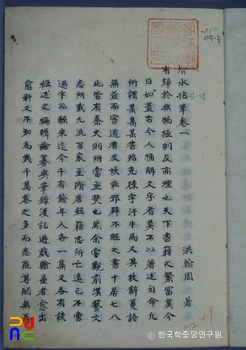

8권 4책. 필사본. 이 책은 원래 간행된 바 없이 1863년(철종 14)경 저자가 전라남도 지도(智島)에서 귀양살이하면서 쓴 것이 전해지고 있다. 서문이나 발문, 제작연대의 정확한 기록이 남아 있지 않다. 다만 내용의 분석으로 대략의 제작연대를 추정할 수 있을 뿐이다.

『지수염필』의 내용은 모두 251측(則)으로 각 편마다 명칭을 달지 않은 채 고금의 문물제도와 문인 · 학자 등에 대한 광범위한 자신의 견문을 쓰고 있다.

『지수염필』의 제1권은 32측으로 우리나라와 중국의 문물과 서체(書體) · 서적 등에 대하여 썼다. 제2권은 25측으로 주로 중국의 문인과 문물에 대하여 썼다. 제3권은 28측으로 시체(詩體) 및 우리나라와 중국 문인에 대하여 썼다. 제4권은 29측으로 문물제도를 썼다. 제5권은 21측으로 고금의 시 · 서 등에 대하여 썼다. 제6권은 32측으로 주로 우리나라 문인 · 학자에 대하여 썼다. 제7권은 33측으로 우리나라 문인 · 학자와 작품 등에 대하여 썼다. 제8권은 우리나라 실학자들에 대하여 집중적으로 언급하고 있다.

『지수염필』의 특징적인 내용에 대하여는 한마디로 설명할 수 없다. 다만 전체적인 내용 중에서 특이한 점을 두 가지를 들 수 있다.

첫째는 서구열강의 동점(東漸)에 대한 깊은 인식에 있다. 물론 그가 인식한 서양은 소박한 의미에 그쳤다. 그러나 서양의 자연과학 발달로 인한 힘의 축적과 그들의 종교를 동양에 전파하려는 의도를 정확히 파악한 점은 그 당시 세계사의 흐름을 깊이 이해하고 있었음을 보여준다.

둘째는 조선 후기 학문의 흐름에 대한 지적이다. 대체로 실학파들의 인식세계에 대한 논평들이다. 그는 실학파에 참여하지 않았으면서도 정확하고 상세하게 이해하였다. 반대파들에 대하여서도 공정한 비판을 한 것에서 그의 자세를 이해할 수 있다. 그리고 당시의 중국과 조선의 현실을 천착하여 비판하고 그 실체를 객관적으로 적고 있는 것에 주목하게 된다.

『지수염필』 제8권에는 서유구(徐有榘) · 정약용(丁若鏞) · 김정희(金正喜) · 이서구(李書九) 등과 중국 청대(淸代)의 문인 · 학자 등에 대하여 집중적으로 언급하고 있다.

『지수염필』은 조선 후기 학문의 흐름과 당시 중국학술의 경향을 이해하는 데 많은 도움이 될 수 있는 책 중의 하나이다. 더욱이 이 책이 조선 후기에 그것도 실학파에 속하지 않은 인물로 객관적인 서술을 한 것이다. 이 점은 당시의 학문적 흐름을 이해하는 데에 큰 도움을 줄 수 있다.

『지수염필』의 원본은 유일본으로 일본 덴리대학도서관(天理大學圖書館) 이마니시문고(今西文庫)에 있다. 1983년경에 전라남도 신안군 지도면 정영식(丁永植)의 집에 전사(傳寫)된 주1이 있음이 밝혀졌다. 1983년 이우성(李佑成)에 의하여 『서벽외사해외수일본(栖碧外史海外蒐佚本)』 제13으로 아세아문화사에서 간행하였다.