진성운전 ()

1권 1책. 주2. 주인공 진성운의 영웅적 일대기와 함께, 주인공이 아버지의 원수를 갚고 친분을 맺는 3명의 친구와 함께 국난(國難)을 극복하는 과정과 주5을 맺는 내용을 담고 있다.

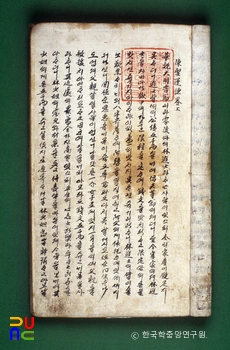

현재 필사본 7종과 활자본(活字本) 2종이 존재한다. 내용상 차이는 없다. 활자본은 필사본의 표제와 달리 표제가 「진장군전」으로 되어 있고, 1920년 영창서관(永昌書館)에서 발행한 『진장군전』이 있다. 한문 필사본으로는 국립중앙도서관 소장본이 있고, 국문 필사본으로는 장서각과 단국대학교 율곡기념도서관 주1, 조동일(趙東一) 소장본이 있다.

「진성운전」은 각 이본(異本) 간에 전반적인 사건 내용은 같으나, 월촌본(月村本)의 경우 상 · 하권으로 나누어졌고 분량도 5~6장이 더 많다. 그리고 월촌본에는 다시 위기에 빠진 천자(天子)를 구출하던 이학록이 위기에 처하자 진성운이 나타나 이들을 구원하는 내용이 삭제되어 있다. 월촌본에서는 진성운이 천자에게 승전(勝戰)한 내용을 상소(上疏)한 후, 곧바로 가족을 만나기 위해 귀향하며 가족과 회포(懷抱)를 풀고 나서 천자를 알현(謁見)하는 것으로 나타난다.

필사본 낙은본(樂隱本)은 분량이 다른 이본과 비슷하다. 다만 주12에 필사자가 주42 영순면 융태리”라고 기록한 것을 토대로, 낙은본의 필사 연대가 활자본보다 후대인 것으로 밝혀졌다. 국도본은 특이하게도 국한문 주13로 표기되어 있다.

명나라 주15 때 명신(名臣) 진공필은 20세에 사신이 되어 유리국으로 가는 도중에, 우연히 곤경에 처한 임 진사의 딸 임 소저를 구해 준다. 이 일을 계기로 진공필은 자신이 위기에 처했을 때, 임 소저의 외할아버지인 선관의 도움을 받아 목숨을 구한다. 그리고 임 소저 어머니의 부탁으로 진공필은 임 소저와 혼인하게 된다. 진공필이 임 소저와 집으로 돌아오니 먼저 부인이 자결(自決)하고 만다.

임 부인은 딸 진성희와 아들 진성운을 낳았는데, 남매가 모두 준수한 용모(容貌)와 탁월한 재주를 지녔다. 진성운이 13세가 되었을 때, 임 부인은 갑자기 병을 얻어 죽고 진공필은 주18 유경만의 모함을 받아 강남으로 주19을 간다. 이때 주22 주23 장선걸이 진 소저를 주24로 삼으려고 하자, 진 소저는 동생과 헤어져서 남 주25의 집에 피신하여 남 소저와 친구가 된다.

진성운은 아버지를 만나려고 강남으로 가다가 남 도독의 아들 남순경을 만나 친구가 된다. 또 진성운은 유경만의 참소로 억울하게 죽은 윤 주26의 아들 윤호원을 만나 그와 친구가 되고, 그의 큰누이인 윤형옥과 혼인하기로 약속한다. 진성운은 강남에 도착하여 진 상서를 만나지만, 병든 진 상서는 얼마 되지 않아 죽는다.

진성운은 남해의 주28에게서 수학(受學)한다. 공부를 마친 이후 진성운은 남학산 도사에게서 주30와 주31을 얻고, 공부하던 이학록을 만나 함께 중원으로 향한다. 남 도독의 부인은 진 소저를 며느리로 삼고자 혼약을 정해둔다. 이때 간신 유태위가 진 소저의 소문을 듣고 진 소저를 납치하려 하자, 진 소저는 남장하고 아버지가 유배를 간 곳을 찾아간다. 그러다 진 소저는 유경만 일당에게 붙잡히는데, 유경만은 남 도독을 모함하여 남 도독 부부를 자결하게 만든다. 진성운이 진성희를 구해 주32 암자에 맡긴다.

이때 연나라가 명나라를 침공했는데, 유경만은 연나라에 항복하여 합세하고 천자는 위태로운 상황에 부닥친다. 진성운, 이학록, 윤호원, 남순경 네 사람은 힘을 합쳐 적을 격파하고 천자를 구한다. 천자는 그들을 각각 초왕, 위왕, 조왕, 제왕에 봉한다. 진성운은 공주와 윤호원의 큰누이와 혼인하고, 남순경은 진 소저와 윤호원의 둘째 누이, 이학록은 남순경의 누이와 혼인한다.

이 작품은 진성운을 비롯한 4명의 청년이 효행(孝行)과 충절(忠節)을 실현함으로써 아버지의 원수를 갚으면서 위기에 처한 나라를 구하고 천자를 보필한다는 전형적인 유교적 명분(名分)을 주제로 하고 있다. 주인공뿐만 아니라 주인공과 주36 관계를 맺은 인물들도 영웅적 형상을 보이는데, 공동의 주37를 공유하는 가운데 여러 영웅의 서사 주38를 보인다. 또한 1대 진공필 관련 결연담에서는 경제적 문제로 인해 강제로 혼인할 상황에 처한 여성을 구해줌으로써 주39하는 내용이, 2대에서는 개별 인물들 간의 결연 과정이 다채롭게 진행된다. 간혹 나타나는 불교적 색채는 이 작품의 주제를 위한 보조적 수단이다.