철릭

한자어로는 첩리(帖裏, 貼裏)·천익(天益, 天翼, 千翼)·철익(綴翼, 裰翼) 등으로 표기한다. 이 옷은 고려가요인 <정석가 鄭石歌>에서 ‘텰릭’이라는 표현으로 처음 나타나며, ≪악학궤범≫<관복도설 冠服圖說>에 비교적 초기의 형태로 보이는 철릭의 형상이 도시되어 있다.

문헌상에 처음 표기된 명칭은 ‘첩리(帖裏)’이며, 선조 때까지 그 표기가 ‘帖裏’·‘貼裏’로 국한되어 나타난다. 이후 기록들에는 철릭의 취음에서 비롯된 한자어인 ‘綴翼’·‘裰翼’, 주름이 많다는 형태상의 특징을 나타내는 ‘千翼’, 유사음인 ‘天益’·‘天翼’ 및 용도를 나타내는 용어인 ‘戎服’ 등 많은 이명이 나타난다.

이 중에서 ‘天益’·’天翼’은 겉옷[表衣]의 경우에 주로 사용되었는데 ‘天益’은 궁중에서, ‘天翼’은 무관용에 한하였던 것으로 추측된다. 또 그 쓰임이 속옷(裏衣 : 中衣 또는 관복의 밑받침 옷)일 경우는 ‘帖裏’가 상례였다(곤룡포의 속옷으로는 반드시 帖裏로 기재되어 있음.).

융복(戎服 : 군복의 일종으로 문무관이 몸을 빠르게 움직일 때의 복장)의 기능을 수행할 때에는 ‘戎服’으로 지칭되어왔다. 그러나 용도에 관계없이 두루 쓰이던 명칭은 ‘帖裏’였다.

착용은 대체로 고려 중엽 이후부터로 추측되며, 조선 초에 벌써 여러 계층에서 다양한 용도로 쓰였고 중엽에 들어서서는 널리 보편화되었다. 그 뒤 용도에 변화가 있기도 하였으나, 말엽까지 가장 일반적인 쓰임은 무관의 공복(公服) 및 교외 거동 때 시위복(侍衛服)으로서였다.

철릭은 계절에 따라서 홑겹(單)·두겹(裌) 또는 솜을 넣어서(襦) 만들었는데 단오에는 홑겹, 추석에는 두 겹, 정월초하루·동지·가례의대에는 솜을 넣은 것이 상용되었다. 두 겹 또는 솜을 넣을 경우에 궁중에서는 안은 붉은색, 겉은 초록색을 주로 썼고(대홍·자적·아청색도 있음.), 가례의대에는 반드시 초록색을 썼다.

또 관복의 밑받침 옷으로서의 홑겹 철릭에는 흰색을 썼고, 겉옷으로는 검은색·푸른색·붉은색이 쓰였는데 선조 때를 전후하여 붉은색이 유행하였다. 영조 때에 당상관은 남색, 당하관은 청현색, 교외 거동 때에는 붉은색으로 제도화되고(이때 철릭의 쓰임은 융복이었다.), 순조 말년에는 홍철릭이 다시 푸른색으로 바뀌어 말엽까지 사용되었다.

그러나 시위·사령·나장 등의 하급직들은 흰색·천담색·붉은색·푸른색을, 기타 악공이나 무당은 주로 붉은색을 착용하였으며, 별감도 통상예복에는 붉은색을 조선말까지 착용하였다. 옷감은 면·마·비단류가 쓰였는데 홑겹일 경우에는 면·마를, 두 겹이나 솜을 둔 경우에는 비단이 주로 사용되었다.

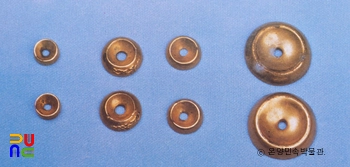

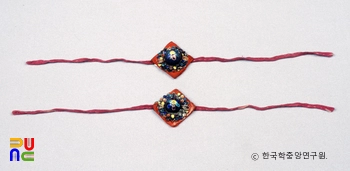

철릭의 기본형태는 상의와 주름잡은 치마를 허리 부근에서 연결시킨 직령교임(直領交衽 : 곧은 깃을 왼쪽에서 오른쪽으로 교차시켜서 여민 형태)의 특수형태이다. 초기의 것은 소매통이 좁고[窄袖], 상의와 하의의 길이의 비율이 1 : 1이며, 오른쪽 깊숙한 곳에 두쌍의 고름(맺은 단추를 사용한 것도 있다.)으로 여몄다.

이 형태는 1620년대를 고비로 하여 크게 변화하였다. 소매의 경우 진동에서 소맷부리를 향하여 좁아진 형태에서 1600년대에는 소맷부리에 가까운 쪽이 먼저 넓어져 현재의 저고리 소매와 비슷해졌다. 1620년대에는 진동과 소매폭의 비율이 1 : 1.6에 이르는 두리소매로 변하였다.

조선 말엽에는 소매 끝이 직사각형으로 각이 지고, 비율도 1 : 2로 증가하여 땅에 끌릴 정도의 대단히 넓은 소매가 되었다. 또 그 중에는 융복으로서의 기능을 고려하여 한쪽 소매를 매듭단추로 연결시켜 떼었다 붙였다 하게 만든 것이 있다. 말엽의 무당복 철릭에는 소매 끝에 한삼을 달았다.

깃의 너비는 평균 12㎝ 내외로 큰 변화가 없으나 깃머리가 날카로운 칼깃에서 현재의 두루마기 깃과 같이 완만하여졌다. 겉섶은 초기부터 달려 있으나 점점 좁아졌으며, 안섶은 1620년대 이전에는 간혹 달리다가 그 뒤부터는 항상 달리게 되었으며, 조금씩 넓어졌다. 또 오른쪽에서 점점 중심으로 여미는 위치가 옮겨지고 방법도 상하 두 쌍의 고름으로 바뀌었으며, 그 길이나 너비도 증가하였다.

여밈의 위치가 깊었던 초기의 것은 안길(오른쪽 앞길의 겹치는 부분) 치마 부분에 주름을 잡지 않았다. 홑겹 철릭은 대부분 결대나 등바대를 대어 의복으로서의 실용적인 면을 고려하였다. 상의와 하의의 비율은 1 : 1에서 1620년대에는 1 : 2로 변하고, 그뒤 서서히 증가하여 말기에는 1 : 3 정도가 되었다.

치마폭은 계통을 잡기가 어려우나 대체로 400±70㎝ 정도이다. 또한, 그 용도도 조선 초기부터 강무(講武 : 국왕이 봄과 가을에 사냥하는 의식)·행행(行幸 : 국왕이 대궐 밖으로 거둥함.)시의 가동(歌童) 융복으로, 곤룡포 및 직령·단령의 밑받침 옷, 사대부 연복(燕服 : 便服)의 표의, 하층계급의 통례복 등 다양하게 사용되었다.

임진왜란을 전후하여 융복으로 정착하여 상하의 구별없이 두루 쓰였고, 특히 난중에는 공복의 구실까지 하였다. 1599년에는 백관의 관대복구가 있었으나 다시 병자호란이 일어난 1637년부터 1662년에는 공복으로 쓰였다. 그 뒤에 밑받침 옷으로는 창의(氅衣)가, 표의에는 직령과 도포가 쓰임에 따라서 철릭은 점점 무관의 평상복이나 교외 거동 때의 복장인 융복으로만 쓰이게 되었다.

그러나 그 기본은 악공이나 기타 하급직의 통례복으로 말엽까지 잔존하였다. 조선 말기의 광수의 폐지 및 1895년 서구식 육군복장이 시행됨에 따라 사라지게 되었고, 현재에는 주로 무관의 복장을 따르는 무당복에서 다소 그 모습을 찾아볼 수 있을 뿐이다. 유물은 1530년대로 추정되는 고분출토 유의(遺衣)에서부터 창덕궁에 소장된 조선 말기의 철릭에 이르기까지 다수 전하고 있어 형태의 변화를 계통지을 수 있다.