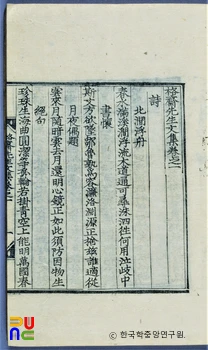

해동사부 ()

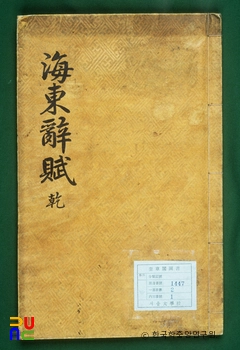

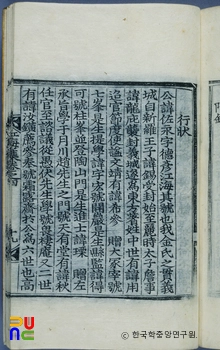

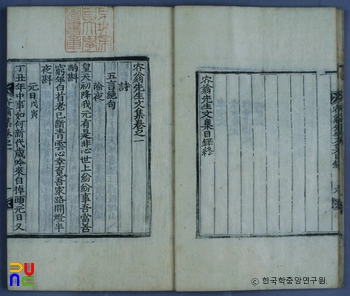

상하 2책. 무신자본(戊申字本). 『해동사부』에는 서문이나 발문이 없고 김석주의 문집인 『식암유고(息庵遺稿)』에 『해동사부』 서문이 있다. 자신이 해직하여 한거할 때에 우리 나라 제가(諸家)의 사부를 두루 훑어보고 그 중 가장 뛰어난 것을 뽑아 한 질의 책을 만들었다고 하였다. 간행된 해는 미상이다.

『해동사부』에 실린 작품의 작자는 이규보(李奎報) · 이색(李穡) · 이달충(李達衷) · 이숭인(李崇仁) 등 고려시대 사람과 서거정(徐居正) · 강희맹(姜希孟) 등 조선인 23명, 총 27명이다. 작품 수는 57편이다.

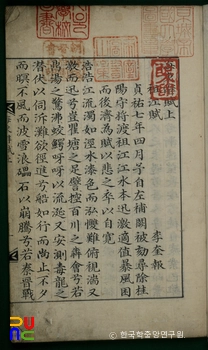

『해동사부』 상책에 이규보의 「조강부(祖江賦)」 · 「춘망부(春望賦)」 · 「몽비부(夢悲賦)」와 이색의 「민지사(閔志辭)」, 서거정의 「오원자부(烏圓子賦)」, 강희맹의 「양초부(養蕉賦)」, 김인후(金麟厚)의 「칠석부(七夕賦)」 등 36편이 실려 있다.

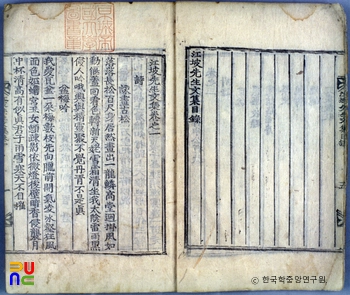

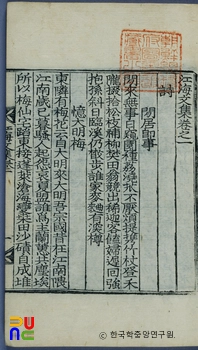

하책에는 장유(張維)의 「견발문(遣魃文)」 · 「설부(雪賦)」 · 「조령부(鳥嶺賦)」, 정홍명(鄭弘溟)의 「서석산부(瑞石山賦)」, 이민구(李敏求)의 「남정부(南征賦)」 · 「몽서부(夢筮賦)」, 정두경(鄭斗卿)의 「검부(劍賦)」 등 21편이 수록되어 있다.

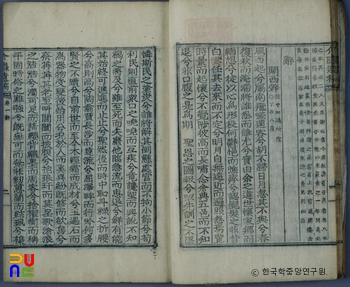

이규보의 「조강부」나 강희맹의 「양초부」 등에는 작품을 짓게 된 내력이 함께 적혀 있다. 이색의 「관어대부(觀魚臺賦)」는 동해에 임한 영해부(寧海府)에 있는 관어대에서 맑은 물에 노니는 물고기를 보고 중용(中庸)의 도를 읊은 것이다. 서거정의 「오원자부」는 자기가 기르는 메추리를 고양이가 해칠까 걱정하였다.

그런데 알고 보니 고양이는 쥐를 잡아서 메추리를 해치지 못하도록 막는 직분을 수행하고 있었다. 공연한 의심을 두었던 자신을 반성하면서 사리의 무궁함을 아울러 노래하였다. 『해동사부』에 실린 김종직(金宗直)의 「조의제문(弔義帝文)」은 사화의 발단이 되기도 하였던

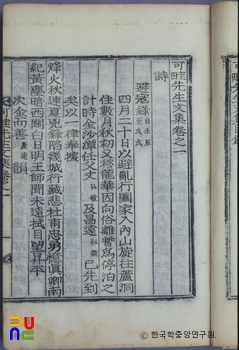

초패왕(楚覇王)주1에게 죽음을 당한 의제를 애도한 것이다. 장유의 「차운유통부(次韻幽通賦)」는 반고(班固)의 「유통부」를 즐겨 읽다가 그것에 차운한 것이다. 먼저 성명(性命)의 근원을 들고 다음에는 고금의 세상이 변한 데 대하여 서술하였다.

자기의 뜻이 세상의 혼탁함 속에서 화복을 번갈아 느끼고 있음을 말한 뒤에 끝으로 하늘의 정하신 도리대로 수신(修身)에 힘쓰고 있음을 강조하였다. 『해동사부』의 전체 57편 중에 장유의 작품이 7편으로 가장 많고, 이민구(李敏求)의 작품과 실명씨의 작품이 5편, 이안눌(李安訥)의 작품이 4편 실려 있다.

『해동사부』는 우리나라의 사부를 선정하여 모아놓았다는 의의는 있으나, 그 기준이 편자 개인의 취향에 맞추어져 있어 선택범위가 애매하다는 문제점이 있다. 규장각도서에 활자본과 사본 2종이 전한다.