혜환시초 ()

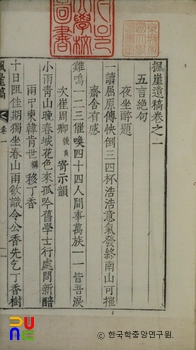

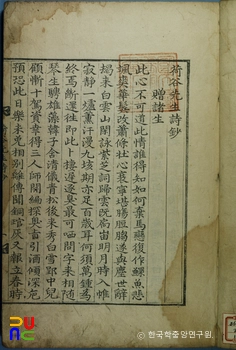

1책(26장). 필사본. 제목으로 보아 이용휴의 시집에서 뽑은 듯하나 초선(鈔選)한 사람은 알 수 없고, 필사연대도 미상이다. 다만, 끝에 ‘병진유하서등(丙辰榴夏書謄)’이라고만 적혀 있다.

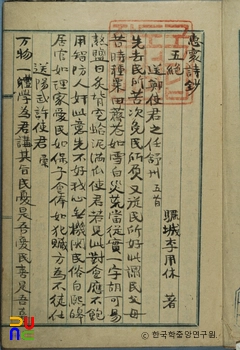

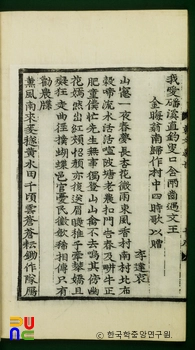

『혜환시초』는 시체별로 엮었다. 「송정사군지임서천(送鄭使君之任舒川)」 외 오언절구 52수, 「송직재적벽단(送直哉謫碧團)」 외 칠언절구 30수, 「희증사통(戲贈士通)」 외 오언율시 4수, 「문덕순여유선담시노인동관렵지희작근체시기덕순겸시유선(聞德順與幼選談詩老人動觀獵之喜作近體詩寄德順兼示幼選)」 외 칠언율시 6수, 「기제백화암(寄題百花庵)」 외 오언고시 2수가 들어 있다.

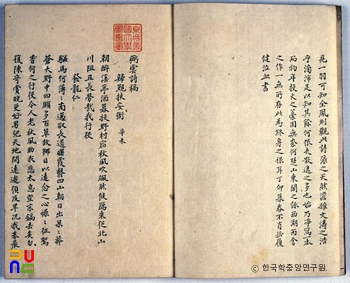

『혜환시초』는 초집(鈔集)이기는 하나 현재 전하는 이용휴의 문집 『탄만집(𢾡𢿜集)』의 시를 뽑은 것이 아니라 원래의 초고에서 뽑은 듯하다. 『혜환시초』에 오히려 훨씬 많은 시가 수록되어 있기 때문이다.

그러나 『탄만집』에 실려 있는 작품 중에 『혜환시초』에 들어 있지 않은 것도 다수 있어, 이용휴 시 전모를 알기 위해서는 둘을 모두 보아야 한다.

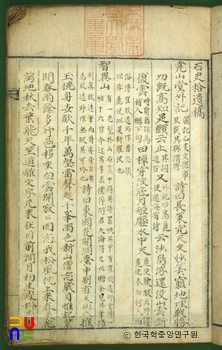

이용휴는 대부분의 조선 후기 시인이 그러하듯 근체절구에 장처를 보인다. 그의 시는 흥취보다는 주1가 강하다. 「야행기소견(野行記所見)」이나 「전가(田家)」 등에서는 깔끔한 소묘를 보여주어 절구의 묘미를 잘 살리고 있기도 하다.

또, 이용휴는 주2의 시풍을 좋아하여 「양생음(養生吟)」 · 「후양생음(後養生吟)」 · 「경세음(警世吟)」 등을 남기기도 하였다. 시의 많은 부분은 송시(送詩)나 주3이다. 특히 연작이 많은 것이 특징이기도 하다.

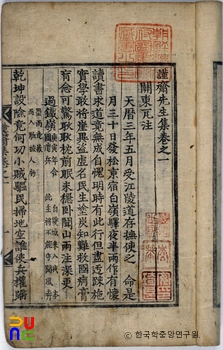

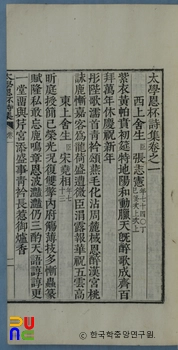

『혜환시조』에는 이용휴가 가담하였던 것으로 추정되는 백문시사(白門詩社)와 관련된 것도 자주 보인다. 주목되는 작품은 「문덕순여유선담시노인동관렵지희작근체시기덕순겸시유선」과 「부첩전운기백문시사(復疊前韻寄白門詩社)」 10수이다.

조선 후기에 성행한 주4로 이용휴의 시론이 집약적으로 개진되어 있다. 그 핵심은 모의(模擬)를 반대하고 각 시인의 개성에 부합되면서도 정리(情理)에 맞는 시를 높이 친 것이라 할 수 있다. 국립중앙도서관도서에 있다.