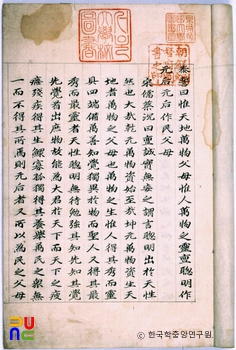

호고와문집 ()

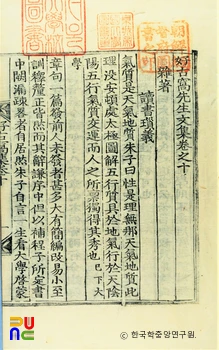

조선 후기의 학자 유휘문의 시 · 서(書) · 잡저 등을 수록한 시문집이다. 원집과 별집은 1898년 유휘문의 후손에 의해 목판본으로 간행되었으며, 외집은 1972년 5대손 유병희(柳秉熙)에 의해 석인본으로 간행되었다. 원집의 권1·2에는 350여 수의 시가 실려 있다. 권3∼9의 서(書) 132편은 학문적 질의·응답이 대부분이다. 권10∼17의 「독서쇄의(讀書瑣義)」는 사서삼경에서 종래 논란의 대상이 되었던 구문이나 주석에 대해 자신의 견해를 쓴 것으로서 경서를 연구하는 후학들에게 좋은 참고자료가 된다.

원집과 별집은 1898년 유휘문의 후손에 의해 목판본으로 간행되었으며, 외집은 1972년 5대손 유병희(柳秉熙)에 의해 석인본으로 간행되었다. 속집은 필사본으로 전하던 것을 1985년 족후손 유정기(柳正基)가 『전주유씨수곡파지문헌총간(全州柳氏水谷派之文獻叢刊)』을 영인 · 출간할 때 수록하였다. 원집에 유필영(柳必永)과 유병희의 발문이 있다.

원집 19권 10책, 별집 10권 5책, 외집 6권 3책, 속집 6권 3책, 합 41권 21책. 목판본(원집 · 별집) · 석인본(외집) · 필사본(속집). 원집 · 별집 · 외집은 규장각 도서 · 장서각 도서 · 국립중앙도서관 등에 있으며, 속집은 『전주유씨수곡파지문헌총간』 제10집에 실려 널리 유포되어 있다.

원집의 권1·2에는 350여 수의 시가 실려 있는데, 서경을 겸한 서정시가 주종을 이루고 있다. 권3∼9의 서(書) 132편은 학문적 질의 · 응답이 대부분인데, 스승인 유장원(柳長源)을 비롯해 동학들과 경학 · 성리학의 의문점을 질의 · 응답한 것이다. 권10∼17은 잡저로, 그 가운데 「독서쇄의(讀書瑣義)」는 사서삼경에서 종래 논란의 대상이 되었던 구문이나 주석에 대해 자신의 견해를 쓴 것이다. 경서를 연구하는 후학들에게 좋은 참고자료가 된다.

권12의 「암재기문(巖齋記聞)」은 『대학』 · 『논어』 · 『성학십도(聖學十圖)』 등에서 문제될 만한 곳에 주석을 가한 것이며, 「두릉일기(杜陵日記)」는 유장원의 문하에서 공부할 때 남자호(南子皜)와 더불어 질의 · 응답한 내용을 일기체로 쓴 것이다. 권13의 「천재강록(泉齋講錄)」 · 「관규참언(管窺僭言)」은 태극도(太極圖)와 『근사록(近思錄)』에 대한 자신의 연구와 『소학』 · 『황명속강목(皇明續綱目)』 · 『계몽고의(啓蒙攷疑)』 등의 편찬 경위 및 편차 등을 소개한 것이다.

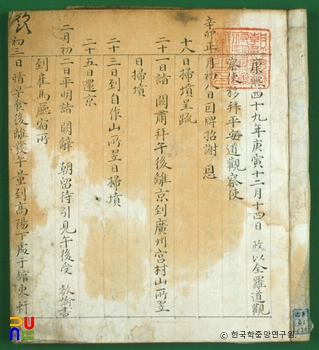

권15의 「석궁보(釋宮補)」는 옛날 궁실 제도를 연구한 자료로서, 건물의 위치 · 명칭 등이 명기되어 있어 이 방면의 연구에 좋은 자료가 된다. 「금률설고해(禁律說攷解)」 · 「성률변고해(聲律辨攷解)」는 우리나라의 전통 음악에 대한 이론을 밝힌 것이다. 권16·17의 「서유록(西遊錄)」 · 「북유록(北遊錄)」 · 「남유록(南遊錄)」 · 「동유록(東遊錄)」은 국내외의 여행 기록이다. 「서유록」은 1817년(순종 17) 서울에 다녀온 기행문으로, 석전(釋奠) 때 사용하던 편종(編鐘) · 편경(編磬)의 숫자 등 제례음악(祭禮音樂)에 대한 논의도 보인다.

권18에는 「가례고증서(家禮考證序)」 · 「소학장구서(小學章句序)」 등 서 6편, 「유동호기(遊東湖記)」 등 기 5편, 「서육현금보후(書六絃琴譜後)」 · 「운대사강회록지(雲臺寺講會錄識)」 등 발(跋) 7편, 기후와 조수에 관한 연구인 「동하음양승강설(冬夏陰陽升降說)」 · 「조석설(潮汐說)」 등 설 3편, 권19에는 명(銘) · 사(辭) · 장(狀) 등 4편, 제문 16편, 묘지 4편, 축문 · 행록 모두 각 1편이 수록되어 있다.

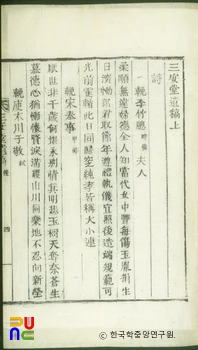

별집 8권은 모두 잡저이다. 권1·2의 「관복고증(冠服考證)」은 고대의 모자와 복장에 관한 고증적 연구로서, 태백관(太白冠) · 치포관(緇布冠) · 주현관(周玄冠) · 진현관(進賢冠) 등 모자를 비롯해 허리띠 · 신발 등 20여 조목으로 분류하여 기술하였다. 권3·4의 「가례고증」은 주희(朱熹)의 『가례』를 연구 · 고증한 것으로, 통례(通禮) · 관례 · 혼례 · 상례 · 제례로 나누어 서술하였다.

권5∼7의 「계몽고의(啓蒙攷疑)」는 주희의 『역학계몽(易學啓蒙)』 중에 어렵거나 의심스러운 곳을 연구 · 해석한 것이다. 이황(李滉)의 『계몽전의(啓蒙傳疑)』, 서명응(徐命膺)의 『역학계몽집전(易學啓蒙集箋)』 등과 함께 우리나라에서 연구된 『주역』 연구서 중의 하나이다. 부록에는 저자의 연보를 비롯해 만사 · 가장 · 행장 · 묘갈명 등이 실려 있다.

외집은 「창랑문답(滄浪問答)」이다. 천지의 이수(理數)를 규명하기 위한 동양 전래의 학문인 천문 · 지리 · 음양 · 오행 · 역수로부터 운명(運命) · 율려(律呂)에 걸친 광범위한 연구 결과라 할 수 있다. 이 글은 32세 때인 1804년(순조 4)의 저작으로, 창랑주인(滄浪主人)과 사의객(簑衣客)이 대좌해 문답하는 형식으로 내용을 전개하고 있다. 창랑은 저자 자신이요, 객은 논리 전개를 유발하기 위해 설정한 가상 인물이다. 총 170조의 문답으로 이루어진 동양 전래의 지구 중심 우주론이라 할 수 있다.

속집은 원집에서 빠진 것을 수집한 것으로, 권1에 시 121수, 권2·3에 서(書) 79편, 서(序) 1편, 기 6편, 지발(識跋) 7편, 잠명 · 상량문 각 1편, 권4에 설 2편, 축문 1편, 제문 27편, 애사 3편, 뇌사(誄辭) 5편, 잡저 1편, 권5에 잡저 1편, 권6에 잡저 3편과 부록이 수록되어 있다.

설의 「인물성동이설(人物性同異說)」은 인물동성(人物同性)을 주장하는 낙론(洛論)과 인물이성(人物異性)을 주장하는 호론(湖論)을 다 배척하면서, 같으면서도 다르고 다르면서도 같다는 절충설을 주장하고 있다. 잡저 가운데 「시괘고오해(蓍卦考誤解)」는 주희의 「시괘고오」를 재해석한 것이다. 『주역』의 시초점(蓍草占)을 연구하는 데 하나의 지침서가 된다. 「독서쇄의」는 경서 중에 난해하거나 의심되는 곳을 찾아 그 뜻을 풀이한 것이다.

「북유록물산요속(北遊錄物産謠俗)」은 우리나라의 토산물에 대한 연구로, 곡식 · 과일 등을 비롯해 해산물인 어류까지 망라해 다루고 있다. 이밖에 「만록(謾錄)」은 전문적인 연구는 되지 못하지만, 우리의 토산품 연구사에서 언급되어야 할 자료이다. 잡저에서는 유학발전사에서 양명학(陽明學)이나 서학(西學)에 휩쓸리지 않고 유교의 순수성을 꿋꿋이 지켜온 공은 퇴계학파인 영남 지방에 있다고 주장하였다.