거래 ()

거래는 상인들의 상행위나 경제 주체들 사이에 금전을 대차하거나 물품을 매매·대여·담보하는 교환행위이다. 즉 경제 주체들 사이에서 이루어지는 모든 양태의 교환행위를 말하며, 거래의 제도와 관습은 사적소유권의 발달과 표리관계를 이루며 발전해 왔다. 화폐경제의 발전도 거래 제도와 관습의 변천과 밀접한 관련이 있다. 오늘날 우리의 거래법은 「민법」과 「상법」의 체계화로 형식 면에서 완전히 근대적인 면모를 갖추게 되었다. 하지만 국가의 규제에 저항하고 규제의 영역을 벗어나는 곳에서 발달해 온 거래 관행 또한 남아 있다.

경제 주체들 사이에 행해지는 모든 양태의 교환행위가 거래이다. 특히, 거래제도와 관습은 교환경제의 법적 형식이며 사적소유권의 발달과 표리관계를 이룬다.

우리 나라는 조선시대에 들어와 사유재산권의 법적보호가 강화되면서 부동산거래도 확고한 형식과 절차에 따라 이루어졌으며, 문서의 사용은 어느 민족 못지않게 활발하였고 그것을 소중히 간직할 줄 알았다.

그러나 거래에 대한 국가의 법적규제가 까다로울수록 일반 관행은 이를 경원시하였다. 등기제도로서 발달할 수 있었던 입안제도는 임진왜란과 병자호란이라는 외침에 의한 사회의 혼란 탓도 있겠으나, 절차가 까다롭고 수수료가 과중하였기 때문에 실효를 거두지 못하였다.

또한 담보제도는 화폐경제의 발달과 때를 같이하여 활발해졌으나 약자인 채무자 보호를 위한 법적 규제에도 불구하고 채권자에게 유리한 방향으로 관행되었다. 당시 전당(典當) 보다도 매매의 형식이 우세하였던 것은 부동산거래가 매매를 위주로 하여 발달했기 때문이다.

대체로 아래로부터의 자생적인 관습법에 의하여 규율되었던 부동산거래는 일제에 의한 타율적 근대화 후에도, 특히, 농촌에서는 이른바 낯선 근대적 거래법을 외면당했으며 그 법들이 토착화되기에는 많은 시간이 필요했다.

오늘날 우리 나라의 거래법은 그 형식면에서 완전히 근대적인 면모를 갖추게 되었으나 법의식의 면에서는 아직도 전통적인 의식이 지속되고 있다고 할 수 있다. 특히 과거와 유사한 사상(事象)이 나타날 때에 좋건 나쁘건 전통적 법의식이 발현된다는 점을 유의할 필요가 있다.

우리 나라에서 부동산 특히 토지의 거래가 언제부터 시작되었는지 확실히 알 수 없다. 토지의 거래는 토지에 대한 사적소유권이 법적으로 확립됨으로써 가능한 것인데 늦어도 9세기 말에는 매매문서가 작성되었음이 기록에 나타나며, 그 문서 자체는 전해오지 않으나 당시에 이미 토지의 매매가 행해졌음은 틀림없다.

그러나 불행히도 금석문을 통해서 간접적으로 내용을 짐작할 수 있을 따름이다. 조선시대부터는 토지의 거래가 활발히 이루어졌으며 법규와 많은 문서원본이 전해오므로 거래에 대한 법적규제 내지 관행의 구체적 내용을 상세히 알 수 있다.

서구의 거래법제가 도입되기까지는 물건의 가동성(可動性) 여부에 따른 구별용법인 부동산·동산을 구별하지 않고 물건의 효용성 여부에 따라 하나하나의 물건을 개별적·구체적으로 파악하였다.

예컨대 전토(田土)·가사(家舍)·노비·산판(山坂)·시장(柴場), 우·마 등과 같이 그 물건자체에 대한 법적규제가 독립되어 있었다. 대체로 전토와 가사는 노비와 함께 가장 중요한 재산이었으므로 전택(田宅)으로 포괄하여 규율하였다.

전택의 매매

고려 말에서 조선 초의 과전법 시행 당시에는 토지 납세자의 변동을 억제하였기 때문에 토지는 상속을 제외한 일체의 처분행위가 금지되었으며, 가옥과 한성부 내의 가대(家垈:집의 터전)의 매매교환만이 허용되었다.

그러나 실제로는 금지령에도 불구하고 토지거래는 은밀히 행해졌는데, 이것이 발각될 때에는 관에서 매매대금을 몰수하였다. 토지를 매매하는 자는 대개가 부모의 장례비용의 충당, 채무의 변제, 또는 생활상의 필요 때문에 부득이한 처지에 있는 자들이었다.

따라서 가난한 자가 부득이한 사정으로 매매한 경우에 매매대금을 몰수하는 것은 가혹한 일이었으므로 1424년(세종 6) 3월에 경기 감사의 청에 의하여 금지령이 풀리고 <대명률>에 따라 연한을 정하여 매매를 허용하고 관의 공증을 거치게 하였다.

매매의 형식과 과정

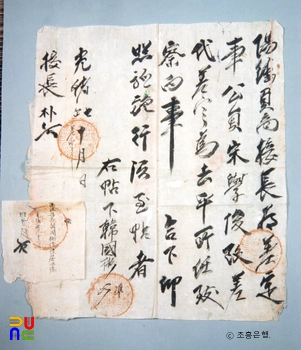

전택을 매매하는 경우에는 구술계약은 드물고 반드시 명문(明文)·문기(文記) 또는 문권(文券)이라고 하는 매매계약서를 작성했다.

매매계약이 성립하기 위해서는 매수인인 매주(買主)와 매도인인 매주(賣主) 쌍방의 합의와 매매 대가의 수수(授受), 목적물의 인도를 필요로 하는 요물계약(要物契約)이었으며, 이 절차가 이행됨으로써 소유권이 이전되었다.

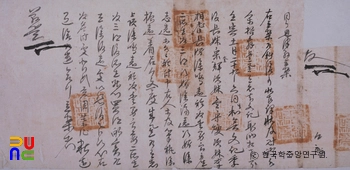

매도인은 문기와 함께 그 전택의 권리전승의 유래를 증명하는 일체의 문서를 인도해야 하는데 이 문서를 본문기(本文記) 또는 구문기(舊文記)라고 했다. 본문기는 전택 소유권의 내력이 사실과 다름이 없으며, 따라서 매도인이 진정한 소유권자임을 증명하는 권원증서(權原證書)의 구실을 했다.

한편 현재의 계약서를 신문기(新文記)라고 했다. 만약 본문기의 전부 또는 일부가 없는 경우에는 그 사실과 연유를 신문기에 기입했으며, 그 사실에 관한 관사(官司)의 증명인 입지(立旨)를 발급받아 본문기에 대신했다. 오늘날과 같은 등기제도가 없었기 때문에 자기의 소유권을 위와 같은 방법으로 입증할 수밖에 없었다.

본문기를 완전히 갖추고 있으면 분쟁이 일어난 경우에도 자기의 것임을 쉽게 입증할 수 있을 뿐더러, 소송에서도 누구의 권리가 보다 더 소급할 수 있는가에 따라 결정되므로 절대 유리했다. 또, 본문기 중의 일부분을 매도할 경우에는 매도에서 제외되는 부분을 먹으로 둘레를 긋는 식으로 효주(爻周:‘爻’자 모양의 표를 연해 그어서 글을 지워버리는 것)하고, 신문기에 효주했다는 사실과 본문기를 인도하지 않는다는 사실을 명기했다.

이처럼 본문기가 절대로 필요한 것이기 때문에 근친간, 또는 믿을 만한 사이에서 구술로 매매했더라도 뒤에 반드시 신문기를 작성, 교부했다. 한편 특기할 만한 일로서 노비를 소유하고 있는 자는 본인이 직접 당사자로 나타나지 않고 노비가 계약체결에 임했다.

그러므로 매도인과 매수인이 있어 모두 노비를 소유하고 있을 때에는 문기상 당사자의 표시는 모두 노비 명의로 되어 마치 노비끼리 매매하는 것처럼 보이나, 그 표시를 모댁노모(某宅奴某)라고 하므로 상전이 당사자임을 알 수 있게 되어 있다.

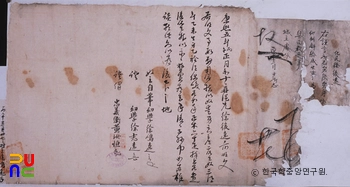

이러한 관습은 양반은 거래를 천시하고 천한 일에 직접 나서지 않는다는 지극히 형식적인 생각에서 나온 것이다. 따라서 전택을 매도할 생각이 있으면 대충 가격을 내정하여 노비에게 팔아오라는 뜻을 적은 위임장을 주며, 노비는 매수인을 수소문하여 흥정하고 계약을 체결했다. 이 위임장을 패지(牌旨) 또는 패자(牌子)라고 하며, 매도인은 신문기와 함께 이 패지도 매수인에게 인도해야 하였다.

매매의 지불수단은 은(銀)·정조(正租)·백미·목면·면포 또는 우마(牛馬) 등 물품화폐를 통한 물물교역이었다. 조선 초기에는 저화(楮貨)가 사용된 때도 있으나 별로 통용력이 없었고, 경종 때까지는 동전이 함께 사용되었으며, 영조 때부터는 주로 동전이 사용되었고 드물게 은도 사용되었다. 따라서 물품화폐시대에는 매매와 교환의 구별이 명확하지 않은 경우도 있었으나, 대체로 동일물을 교역하는 것을 교환으로 생각하였다.

매매계약의 체결에는 당사자 외에 증인과 필집인(筆執人)이 참여했다. 증인은 증보(證保)라고도 하는데, 원래 관직에 있는 사람으로 2, 3인을 세우도록 되어 있으나, 실제로 그 수가 일정하지 않았으며 근친 또는 이웃사람인 경우가 많았다. 증인은 보증인이 아니라 계약체결의 사실을 입증하는 증견인(證見人)이었다. 필집인은 문기를 집필하는 자이며 당사자가 집필하지 않는 것이 원칙이었다.

문기는 일정한 형식에 따라 작성되었다. 그 형식은 첫머리에 매도 연월일과 매수인을 쓰고, 다음에 본문으로서 매도하게 된 사유, 전택의 권리전승의 유래, 소재지, 지번, 면적, 사표(四標), 가격과 수수의 사실, 영구히 매도한다는 뜻, 본문기의 인도 여부와 인도하지 않을 경우의 그 사유, 약속을 지키겠다는 문구의 순서로 기입하고, 끝으로 매도인·증인·필집인이 기명하고 서명하였다.

서명하는 방식은 신분계급이나 남녀에 따라 달랐으며, 양반을 비롯하여 문자를 해득하는 양인(良人)은 성이나 이름을 초서로 풀어 쓰거나, 상하좌우로 글자체를 뒤바꾸거나, 글자의 변을 떼어 흘림으로써 남이 흉내내거나 알아보지 못하는 고유의 서명방법을 가지고 있었으며, 더러는 ‘일심(一心)’을 독특하게 그리기도 하였다. 이것을 수결(手決)이라 하였으며, 혹은 서압(署押)·화압(花押)이라고도 했는데, 모든 공사문서에는 이 수결을 사용하였다.

상민이나 천민은 수결을 사용할 수 없으며 ‘수촌(手寸)’이라는 독특한 서명법을 사용했는데, 남자는 왼손 가운데 손가락의 윤곽을 그리고, 여자는 오른손 가운데 손가락의 윤곽을 그렸다. 이는 손가락의 크기와 모양을 그림으로써 자기의 신용보증을 표시한 것이다. 오직 양반부인만이 인장을 사용했는데, 법전에 그 규격이 정해져 있으며 이를 ‘도서(圖署)’라고 했다.

또한, 여자들은 오른손 전체의 윤곽을 그리거나 손바닥을 찍기도 했다. 오늘날과 같이 인장을 사용하게 된 것은 개화기 이후 특히 20세기에 들어와서의 일이다. 수결은 우리 나라 고유의 서명법이며 문서성립의 진정성을 보증하는 기능을 하였다.

가옥매매의 경우에는 그 문기형식이 토지의 경우와 같으나 초가나 기와집의 표시, 가옥 칸 수, 울안의 대지 칸 수를 표시하였고, 부지는 당연히 가옥에 수반하는 것으로 보았으며, 기타의 대지는 물론, 대지 위의 입목(立木)도 일일이 종수(種數)를 명기했다.

매매의 취소와 이중매매

원래 매매는 영구적, 무조건적이며 문기에도 반드시 ‘영영방매(永永放賣)’라는 것을 명시하였다. 그러나 특히 토지에 대해서 매도인은 강한 애착심을 가지고 있기 때문에 부득이한 사유로 팔았더라도 즉시 후회하거나 뒤에 능력이 생기면 되찾고 싶은 것이 인지상정이며, 국가로서도 납세의무자의 변동을 제한하고 가난한 자를 돕기 위하여 정책적으로 토지를 매도인에게 복귀하게 하는 일이 있었다.

그러나 조선 초에는 계약 후 10일이 지나면 계약을 취소하지 못하도록 하였으며, ≪경국대전≫에서는 15일로 하였는데, 이 규정은 제대로 지켜지지 않거나 악용되는 폐습이 있었다.

예를 들어 토지를 매매한 지 오랜 후에 값이 배로 오르면 매도인은 오른 만큼의 값을 매수인으로부터 회수하고자 하여 제3자와 결탁하고, 그 제3자가 매도인의 토지를 도매(盜賣)하였던 것이라고 거짓말하여 매도인이 원고가 되고 제3자를 피고로 하여 소송을 제기하였다.

이때 매수인은 이미 사서 힘들여 경작해온 토지를 도매를 이유로 환퇴(還退)당하지 않게 하기 위하여 증가액(增價額)만큼을 매도인에게 지불하게 되며 매도인은 그것을 제3자와 분배하는 것이다.

매수인은 사기취재(詐欺取財)의 속셈을 분명히 알고 있으면서도 소송의 지연으로 말미암은 정신적 고통과 부정한 재판의 가능성을 면하기 위해 억울하게 증가액을 지불하였다.

이와 같은 폐단을 방지하기 위하여 1539년(중종 34) 10월에는 위와 같은 경우 매도인으로 하여금 매수인에게 돌려받은 증가액을 보상하게 하는 법령을 시행한 일도 있었다. 이 밖에도 거짓으로 제위토(祭位土)임을 이유로 들어 환퇴하는 예가 많았다.

매매할 때에는 권원문서를 매수인에게 인도해야 하므로, 이중매매나 도매는 법률상 불가능하도록 되어 있었으나, 문서를 위조하거나 본문기를 인도하지 않고 매도인이 가지고 있는 경우에는 이것이 가능하며 또한 그 사례가 많았다.

이중매도인은 비리기송죄(非理起訟罪)로 논하여 장(곤장) 100, 유(귀양) 3000리에 처벌된 예가 있으며, 대한제국시대의 ≪형법대전≫에서는 준절도죄로 논하되 이중매수인이 그 사정을 알았을 경우에는 매매대금을 국가에서 몰수하도록 규정했다. 조선 후기에는 도매의 사례가 많았으므로 매수인은 도매의 경우에 대비하기 위하여 미리 따로 관사(官司)의 입지(立旨)를 받아놓는 예도 있었다.

매매담보

매도인의 계약담보의무에 관해서는 비교법제사적으로 보아 위약담보(違約擔保)·제삼자추탈담보(第三者追奪擔保) 등이 있는데, 우리 나라의 경우에는 거의 대부분 친족방해담보(親族妨害擔保)를 약정하고, 그것도 반드시 관사에 제소하여 해결할 것을 약정하였다.

당해 매매계약에 대하여 이의를 제기하거나 방해할 것이 예상되는 자를 근친자로 한정하는 것이 일반 관습이었는데, 그것은 매도인의 상속인이 될 자녀 또는 형제자매는 그 토지에 대하여 일종의 상속기대권(相續期待權)을 가지고 있기 때문이며, 상속기대권은 법률상 직접·간접의 보호를 받고 있는 것이어서 매도인도 그 점을 잠재적으로 의식하고 있었기 때문이다.

또한 근친자의 이의가 있는 경우에 구체적으로 어떻게 변상하겠다거나 해결겠다는 약정을 하지 않고 관사에 제소하여 해결하도록 약정한 것은 담보책임이 법정책임이 되었음을 말해준다.

극히 예외이긴 하나 국가가 침탈한 경우에는 본전으로 매상한다든가, 토지가 성천포락(成川浦落:논밭이 흐르는 냇물에 스쳐 무너져 떨어지는 것)한 경우에는 대토(代土)로 보상한다든가, 혹은 개화기 때 토지 위로 철도가 부설되면 시가보상(時價補償)한다는 약정을 하기도 하였다.

공증제도

입안제도

고려시대 이전에 토지·가옥 매매의 경우에 관사의 공증을 받도록 하는 제도적 절차가 있었는지는 알 수 없다. 다만 고려 말인 1354년(공민왕 3)의 노비증여의 경우에 입안을 받는 허여문기(許與文記)가 전해오며 그것이 조선시대의 것과 절차내용이 같은 것으로 보아 관사의 공증제도로서의 입안제도(立案制度)가 늦어도 고려 말에 있었던 것임은 의심할 바 없다.

조선시대에 들어와 처음에는 토지의 매매가 금지되었다. 그러나 1424년(세종 6)에 매매가 허용되면서 <대명률>의 규정에 따라서 세계과할(稅契過割)의 절차를 밟도록 했다. 세계는 수수료인 세전(稅錢)의 납부이고, 과할은 과호할량(過戶割糧)으로서 전적(田籍)의 명의변경절차이다.

당시 세전이 어떠하였는지는 알 수 없으나, 소정절차를 밟아 공증을 받는 것을 ‘입안’ 또는 ‘관사(官斜)’라고 했다. 그리하여 당초에는 입안을 받지 않으면 토지를 몰수하였다가, 뒤에는 매매 후 3년 만에 입안을 받지 않고 전적의 명의변경을 하지 않으면 토지를 몰수하였다.

그 뒤 ≪경국대전≫에 이르러 매매 후 1백 일 내에 관사에 신고하여 입안절차를 밟도록 하고, 또한 입안을 받지 않으면 그 토지와 매매대가를 몰수하도록 규정했으나 그대로 시행되지 않았다. 입안절차는 가옥과 노비의 매매에도 적용되었다. 입안의 절차는 매매당사자와 증인·필집인이 동시에 관사에 출두하여 진행시켰다.

먼저 매수인이 매매문기와 본문기를 입안신청서인 소지(所志)에 첨부하여 관할관사의 호방을 통해 제출했다. 수령은 명문과 소지를 검토한 뒤에 입안절차를 진행시킬 결정을 내리고 먼저 매도인에게 그 전택이 자기의 것이었다는 사실과 매수인에게 틀림없이 매도했음이 진실한가를 심문하여 다짐[侤音]을 받고, 다음에 증인과 필집에 대해서 증인으로서 입회한 사실 및 명문의 작성사실에 대한 다짐을 받았다.

끝으로 위의 다짐을 근거로 하여 ≪경국대전≫에 규정된 입안형식을 좇아 그 매매가 합법적으로 진실하게 이루어졌음을 확인하는 것으로 모든 절차가 끝났다. 그리하여 매도인·증인·필집·입안문의 순서로 명문에 붙여서 관인을 날인하여 매수인에게 교부했다. 매수인이 입안을 받을 경우에는 수수료인 작지(作紙)를 전택의 면적에 따라 정해진 대로 납부해야 했다.

작지는 원래 백지인데, 전답은 한 짐[一負]에 한 권, 가사는 기와집이면 한 칸에 1권, 초가는 한 칸에 10장이며, 아무리 면적이 크더라도 20권을 초과하지 못하도록 되어 있었다. 뒤에는 백지 대신 저주지(楮注紙)나 쌀로 대신할 수 있게 했으며, 쌀 2두를 거주지 1권으로 쳤다.

그런데 실제로는 20권 이상을 징수하거나 종이 대신 면포를 징수하는 폐단이 있어서 입안신청자는 작지 마련에 고심했으며, 수령 중에는 작지로 자기 이익을 도모하는 자가 있었다. 입안제도는 실시 초부터 잘 지켜지지 않았으며 입안을 받지 않은 명문을 ‘백문(白文)’이라고 했는데, 임진왜란과 병자호란과 같은 전란중이나 전란 직후에는 백문매매도 공식적으로 허용되었다.

입안이 제대로 행해지지 않은 이유는 다음 세 가지 원인 때문이었다. 첫째는 당시로서는 입안절차가 매우 복잡하게 여겨졌기 때문이다. 매매계약에 참여한 자가 모두 함께 관사에 출두해야 하므로 관사로부터 멀리 떨어진 곳에서는 함께 내왕하는 일이 쉽지 않고 매수인이 노자나 때에 따라서 주식비를 부담하지 않으면 안되었기 때문이다.

둘째는 작지부담이 과중하였기 때문이다.

셋째는 행정력이 고을의 구석에까지 침투되지 않아 전답소유자 변동을 관사에서 낱낱이 파악하고 있지 못하였기 때문이다. 더구나 당시에는 땅을 경작하고 있거나 집에 살고 있으면 인근에서 그 사실이 공인되었고, 또 당국에 대하여 빠짐없이 납세하고 있으면 당국으로서도 입안을 받지 않은 것을 특별히 탓할 바가 아니었다. 따라서 그에 곁들여 외우내환이 겹치게 되면 행정력의 마비로 인하여 입안 따위를 챙길 겨를이 없었던 것이다.

그리하여 특히 임진왜란 이후 행정이 마비되자 입안제도는 잘 지켜지지 않게 되었고, 그 뒤 잇따른 호란과 흉년 및 기강의 문란으로 더욱 심해졌다.

당국에서도 임진왜란 직후에는 입안을 받지 못했더라도 증인이 명백한 명문은 모두 입안을 받은 것과 같은 효력을 인정하는 과도조처를 취했고, 또 계속해서 입안을 독려하고 백문의 소송상 증거력을 인정하지 않으려고도 하였으나 허사였다.

그러나 입안제도가 전혀 외면당한 것이 아니라 자기의 소유권을 튼튼하게 지키고자 하는 자나 작지를 납부할 여유가 있는 자는 입안을 받았으며, 19세기 말에는 면(面)이나 이(里)의 증명을 받는 관습도 있었다.

입안은 처음부터 계약성립의 요건은 아니지만, 당사자간에 관습상 효력을 가지는 매매계약에 대하여 공권력에 의하여 결정적 효력을 부여하는 요건, 즉 불완전소유권을 완전소유권으로 만드는 법률요건이었다고 규정할 수 있다.

입안을 받은 매매는 누구도 다툴 수 없는 공증력과 소송에 있어서의 절대적인 증거력을 가졌으나 이 제도는 계속 발전하지 못한 채 망각되고 매매와 공증과는 거리가 먼 것으로 인식되었다.

가계(家契)와 지계(地契)

입안제도가 유명무실하게 되자 개화기를 맞이하여 전통적인 입안제도에 새로운 형식이 가미된 제도인 계권제도(契券制度)가 시도되었는데, 먼저 가계제도가 실시되고 다음에 지계제도가 시도되었다.

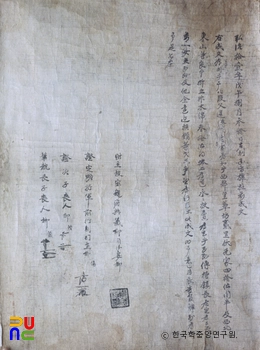

가계는 가옥의 소유에 관한 관의 인증이며, 1893년(고종 30) 2월 13일에 내부의 계(啓)에 따라 한성부에서 처음으로 발급하였으며, 뒤에 각 개항지·개시지(開市地)에도 시행되었다.

가계를 발급하기 위한 전제로 오늘날의 복덕방제도와 같은 가쾌제도(家儈制度)를 두었다. 가쾌는 가옥의 매매·전당의 경우에 당사자 쌍방으로부터 일정한 보수를 받고 계약을 거간(居間)하는 것을 업으로 하며, 한성부로부터 가쾌개업 인허장인 첩장(帖狀)을 받아야 했다.

한성부 제1차 발행의 가계는 가옥매매의 경우에 매매가격의 100분의 1을 수수료로 납부하며 적간서리(摘奸書吏)·당사자·경기(經紀)가 서명하고, 당상관이 수결하여 발급했으며 대략 입안과 같은 형식이었다.

제2차 발행시에도 가옥매매시에는 반드시 가쾌를 경유해야 하며, 계약서에 부실기재를 한 경우에는 가쾌를 처벌하고 매매대금의 200분의 1을 징수하였다. 그리고 매수인은 새로 가계를 발급받아야 비로소 소유권자로서 인정되었다.

1901년에는 지계아문(地契衙門)에서 충청남도와 강원도 일부에 대한제국가사관계(大韓帝國家舍官契)를 시행하여 매매와 전당의 경우에 받도록 했는데, 와가 한 칸에 엽전 5푼, 초가 한 칸에 1푼의 수수료를 징수했다.

1906년 5월 24일에는 내부령(內部令) 제2호 <가계발급규칙>을 공포하여 가옥의 신축·매매·상속·전당의 경우에 가계를 발급받도록 하고, 가계의 청구는 일정한 양식의 청구서에 구문기를 첨부하여 한성부나 기타 관할 지방관사에 제출하여 신계(新契)를 발급하거나 구문기에 이서(裏書)를 받게 했다.

신축의 경우에는 관사에 비치한 가계원부에 등록하게 했다. 또한 탁지부령 제10호로 <가계수수료규칙>을 공포하여 한성부·개성·인천·수원·평양·대구·부산·전주에서는 수수료를 징수했다. 이들 규칙에 의한 가계는 가옥에 관한 권리의 설정 이전에 필요한 것은 아니었으나 가계를 소지하지 않은 자는 그 권리를 제3자에 대하여 대항할 수 없게 했다.

지계는 토지에 대한 공증이었다. 토지제도가 문란함에 따라 위조문기가 성행하여 토지의 도매(盜賣)가 예사로 행해지는 가운데, 1898년(광무 2)에 양지아문(量地衙門)을 설치하여 토지의 측량에 착수했으나 큰 성과를 거두지 못하고, 1891년에는 토지제도를 정비하여 세수(稅收)를 확보하고 도매를 방지하기 위하여 9월 9일에 따로 중앙에 지계아문을 설치하고, 한성부와 지방의 도에 지계감리(地契監理)를 두어 지계를 발급하기로 했다.

이 지계의 공식명칭은 ‘대한제국전답관계(大韓帝國田畓官契)’인데 처음에는 전국적으로 시행할 계획이었으나 토지조사가 끝나지 못했고, 또 오랫동안 관계의 관행에 익숙하지 못한 사정을 고려하여 우선 충청남도와 강원도의 일부에만 시도하였으나 잘 시행되지 않으므로 3년여 만에 중지하였다.

이 관계의 내용을 정한 규칙이 관계의 이면에 인쇄되어 있었는데 그 내용은 다음과 같다. 첫째 전답소유주가 전답을 매매·양여한 경우에는 관계를 받아야 하고 전질(典質)한 경우에는 인허를 받아야 하며, 전답소유주는 반드시 관계를 가지지 않으면 안된다.

둘째 매매와 전질에 관계나 인허를 받지 않으면 전답을 몰수하며 외국인은 전답을 소유할 수 없으며, 사사로이 외국인에게 매매·전질·양여한 때에는 전답을 몰수한다.

셋째 관계를 수침(水沈)·화재 또는 유실한 경우에는 증거가 명백함을 확인한 뒤에 재발급하되, 증거가 없음에도 불구하고 재발급한 것이 탄로나면 그 전답가격을 재발급할 관리로부터 징수한다.

넷째 관계는 세 쪽으로 되어 있으며 한 쪽은 지계아문, 또 한 쪽은 소유자, 마지막 쪽은 지계감리에서 각각 보존하며, 수수료는 논 1짐[一負]에 엽전 5푼, 밭 1짐에 3푼, 화전 1짐에 1푼을 징수하여 용지대와 인쇄비에 충당하며, 매매시에는 따로 대가의 100분의 1을 당사자가 절반씩 부담하여 세금으로서 납부하게 하는 등, 종래의 입안과 같이 법률상 필요에 따라 강행되었다.

증명제도

증명은 국권침탈기인 1906년부터 1910년까지 실시된 제도로 두 가지 종류가 있었는데 하나는 <토지가옥증명규칙>에 의한 증명이고, 다른 하나는 <토지가옥소유권증명규칙>에 의한 증명이다.

<토지가옥증명규칙>에 의한 증명은 1905년 1월 17일 칙령 제65호로 제정된 <토지가옥증명규칙>에 의한 증명제도의 신설에 의하여 12월 1일부터 시행한 것이며, 토지가옥에 대하여 정당한 권리를 가진 자를 확실하게 보호함으로써 사기 등 부정수단을 방지하는 것을 목적으로 한 것이었다.

이 증명의 절차는 토지가옥의 매매·증여·교환·전당의 경우에 그 계약서에 통수(統首) 또는 동장의 인증을 거친 후 군수 또는 부윤의 증명을 받게 하고, 증명을 받은 계약서는 완전한 증거력과 확정판결을 받은 것과 같은 효력이 부여되었다.

증명절차에 있어서는 통수·동장·군수·부윤에게 엄격한 실질적 심사권을 부여하여 마치 권리보호에 만전을 기하고 종래의 사기행위를 방지하고자 노력한 듯한 인상을 주나, 당시 일반국민은 전통제도와는 전혀 다른 생소한 용어와 제도에 쉽사리 순응 준수하지 않았을 뿐더러, 이 제도는 주로 일본인이 그들의 토지침탈을 보호하기 위한 것이었으며 실제로 그렇게 이용되었다.

증명제도는 그 규칙의 용어를 비롯한 법령용어가 일본용어화하였고, 종래의 관습상의 용어는 거의 자취를 감추었으므로 우리 국민들에게는 매우 낯선 것으로 인식되었다.

<토지가옥소유권증명규칙>에 의한 증명은 <토지가옥증명규칙>에 의한 증명이 계약의 인증이 주 목적이고 진정한 소유권의 존부를 증명보호하는 면에 결함이 있었으므로 이를 보완하기 위하여 1908년 7월 20일에 이 규칙을 제정하여 8월 11일부터 시행한 것이다.

<토지가옥증명규칙>의 시행 전의 적법한 원인, 예컨대 매매·증여·교환·상속·신축 등과 규칙시행 후의 매매·증여·교환을 제외한 위와 같은 적법한 원인으로 인하여 토지·가옥의 소유권을 취득한 경우에 군수 또는, 부윤의 증명을 받도록 했다.

이 규칙에 의한 신청을 수리하면 2개월 이상 토지·가옥의 소재를 게시하여 이의 있는 자의 신고를 받고, 이의가 없고 증명신청자의 소유권이 확실함을 인정하면 증명을 발급하였다. 이 증명도 완비된 토지가옥대장을 기초로 한 것이 아니었으므로 실효를 거두지 못하고 형식적으로는 조선왕조 최후의 입법이 되고 말았다.

한편, 국민들은 이들 증명제도를 외면하였고 농촌에서는 임의로 군이나 면에서 공증을 신청하였으며, 계약서 자체에 관인을 날인하는 관행이 있었다. 이 관행은 경술국치 후 <조선부동산증명령>이 실시될 때까지 행하여졌다.

어떻든 입안제도가 형식상 행해지던 근 500년 동안 실제로는 관사의 간섭 없이 행해지던 거래관행은 그대로 민족항일기의 등기제도를 거치면서도 좀처럼 등기제도에 순응하지 않았고, 그 영향이 현행 민법 시행 후까지도 미치게 되었다.

노비와 가축의 매매

노비는 고대부터 토지나 가옥과 같은 부동산 못지않게 중요한 재산으로 여겨졌고, 노비의 많고 적음이 부의 측정기준이 되었으며, 거래 또한 활발하였다. 노비의 매매도 토지나 가옥의 매매와 같이 명문을 작성하였다.

노비의 값은 고려 초기에는 노의 경우 15세 이상 60세 이하는 포(布) 100필, 15세 이하와 60세 이상은 50필에 해당하였다. 비는 15세 이상 50세 이하는 포 120필, 15세 이하와 50세 이상은 60필에 해당하였다. 고려 말에는 노비 두세 사람이 말 한 필의 값어치였다.

조선시대에도 1398년(태조 7)에 노비의 값이 오승포(五升布) 150필이었고, 말 값은 400∼500필이었으니 사람보다 짐승의 값이 비쌌다. 또한 그 뒤 남녀를 불문하고 15세 이상 40세 이하는 400필, 14세 이하 41세 이상은 300필로 정하였다.

≪경국대전≫에서는 16세 이상 50세 이하는 저화 4000장, 15세 이하 51세 이상은 3000장으로 정하였는데, 대개 쌀 20석 또는 말 한 필에 해당하였다. 그러나 실제로는 그 값으로 거래되지 않았으며, 은이나 우마·포·동전 등으로 거래되었다.

고려 말엽에는 가난과 빚 등 부득이한 경우에 한하여 매매되었고, 또 매매한 경우에는 반드시 관청에 문서로 신고하는 법을 시행하자는 의견이 있었으나 시행되지 못하였다. 조선시대에 들어와서 비로소 토지나 가옥과 같이 매매하면 100일 안에 입안을 받도록 하였고, 매매 후 15일이 지나면 계약을 해제할 수 없도록 했다.

노비매매의 입안작지는 한 사람에 백지 1권이며 20권을 넘지 못하도록 하였다. 그리고 반드시 입안을 받아야 하며, 받지 않으면 노비와 대가를 몰수하는 것으로 했으나 잘 지켜지지 않았다.

노비매매에 있어서 특이한 점은 천자수모(賤者隨母:고려·조선시대에 노비는 모계의 혈연을 좇는 원칙)의 관습에 따라 노비가 매매된 후의 소생은 매도인에 귀속하는 것이 원래의 관습이었으므로 명문에 매매 후의 소생도 아울러 매수인이 가지게 하는 내용의 문언(文言)을 약정하는 것이 법관습이었다.

가축의 매매에 대해서는 토지·가옥이나 노비의 경우처럼 형식을 필요로 하지 않고 순전히 관습에 맡겨져 있었다. 다만 일반 동산의 경우와는 달리 소나 말은 계약체결 후 5일이 지나면 계약을 해제할 수 없도록 하였다.

교환은 상환(相換)·환매(換買)·환급(換給)이라고 했는데, 문기를 작성하고 추탈 담보문언을 약정하는 점은 매매와 같았다.

특히 매매를 물품화폐로 하던 시대에는 매매와 교환이 명확히 구별되지 않는 일이 있었으며, 환매라는 말과 같이 교환에 매매의 뜻이 포함되어 있었다. 그러나 동전이 유통되면서 같은 종류의 물건을 바꾸는 경우를 교환이라고 보아 매매와 명확히 구별하였다.

증여일반(贈與一般)에 관한 관습은 명확히 알 수 없으나 사사(寺社)에 토지나 노비를 증여하는 일은 오래 전부터 행해졌다. 증여로서 가장 뚜렷한 것은 고려시대 이래의 근친 사이의 증여관습이며, 이것을 별급(別給) 또는 허여(許與)라고 했다. 별급은 주로 웃사람이 아랫사람에게 하는 것이며, 그 범위도 부자간·조손간·구부간에 국한되었다.

이와 같이 범위가 제한된 이유는 당시의 상속법이 자녀균분의 강제상속제도였기 때문에 자녀가 있는 자는 전택·노비와 같은 중요한 재산은 자손 아닌 다른 사람에게 증여할 수 없었고, 만약 증여한 경우에는 자손으로부터 심한 반발을 샀기 때문이었다.

즉, 부모의 재산이라 할지라도 반드시 자기 자손에게만 상속되어야 한다는 조업의식(祖業意識)이 강했기 때문에 함부로 남에게 증여하지 못했던 것이다. 별급을 하는 데는 반드시 별급문기 또는 별급성문(別給成文, 또는 成文)이라는 문서를 작성해 주었으며, 증여받은 자에게는 이것이 권리문서로 되었다.

별급하는 예를 대체로 보면 며느리나 손부를 맞이하여 사랑스럽거나 어진 것을 기쁘게 여길 경우, 자손이 장성하여 결혼하거나 과거에 급제했을 경우, 기다렸던 아들이나 손자가 출생한 경우, 그리고 위와 같은 이유로 외조부가 외손자에게, 장인이 사위에게 전답이나 노비를 별급하였다.

별급받은 재산은 받은 사람의 고유재산으로 되며, 특히 며느리나 손부에게 별급하는 재산도 소유명의는 전적으로 받은 자의 것이었다. 며느리나 손부에게 증여하지 않고 자손에게로 상속시킬 수 있지만 그들에게 특히 증여하는 것은 본능적인 애정의 표시 때문이었다. 당시 양반부녀는 개가하지 않는 것이 관습이었으므로 실질적으로는 별급재산이 자손의 재산이 되는 셈이었다.

만약 개가할 경우 별급받은 재산은 반환해야 했다. 별급할 경우에는 받은 자가 그 재산을 자손 이외의 자에게 주거나 팔아서는 안된다는 조건의 문언인 물급손외(勿給孫外)를 당부하는 것이 관습이었고, 그러한 문언이 없더라도 그것은 확고한 규범으로 의식화되어 있었다. 이러한 의미에서 별급은 조건부 증여였다고 할 수 있다.

물건 특히 곡식을 남에게 빌려주고 이자를 받는 소비대차(消費貸借)는 삼국시대부터 행하여졌다. 관사에서 민간에게 빌려주는 것을 공채(公債)라고 하고 민간인 사이의 것을 사채(私債)라고 하여 어느 것이나 실제로는 고리대적 성격의 것이어서 공사간에 가렴주구(苛斂誅求:세금을 혹독하게 징수하고, 강제로 재물을 빼앗음)가 심했다.

소비대차는 대개 수표(手票, 手標), 또는 표(標)라고 하는 차용증서를 작성하고 이자율과 상환기한을 정하며 상대방으로부터 받은 것과 같은 종류나 품등(品等) 및 수량을 갚을 것을 약정하고 물건을 받음으로써 성립하는 요물계약(要物契約)이었다.

이자는 고려시대부터 원본의 액수를 초과할 수 없는 이른바 일본일리(一本一利)를 원칙으로 하였다. 고려시대의 이자율은 쌀 15말에 5말, 포(布) 15필에 5필로 정하였고, 문종 때에는 봄에 쌀 1섬을 빌면 가을에 5말을, 2년이면 10말, 3년이면 1섬, 4년째에는 이자를 받지 못하고, 5년이면 2섬, 6년 후에는 이자를 받지 못하게 하였다. 그러나 잘 지켜지지 않았으며 개중에는 원본과 이자를 갚기 위하여 처자를 파는 경우도 있었다.

조선시대에 ≪경국대전≫에서는 월 1할, 연 5할의 높은 이자율을 정했으며 ≪속대전≫에서는 이자율이 2할을 넘으면 처벌받도록 되어 있었으나, 일반적으로는 10할의 이자를 받는 갑리(甲利) 관행이 행해졌다. 변제기에 변제하지 못하면 대신 토지를 압류하거나 자녀를 노비로 만드는 폐단이 심했고, 또 부자·형제·친척에게까지 징수했으며, 공채는 이웃사람에게까지 상환을 요구하였다.

법률상으로는 친부자간의 대리변제가 허용되었는데 ‘부채자환(父債子還)’이라는 속담은 그 뜻이다. 빚을 갚지 못하면 소송으로 해결하는 경우도 많았는데 그것을 채송(債訟)이라고 했다.

채송은 증인과 필집인을 갖춘 수표가 없으면 심리하지 않았으며, 변제기한에서 1년이 지나도 소송은 수리하지 않았다. 채송은 잡송(雜訟) 중에 포함시켜 춘분부터 추분까지는 소송을 수리하지 않았으며, 흉년에는 일체의 공채나 사채의 징수를 금하기도 하였다.

기록에 의하면 고려시대부터 담보제도가 행하여졌는데 그것을 전당(典當)이라 하고, 동산이건 사람이건 부동산이건 간에 구별하지 않고 질물의 점유를 채권자에게 인도하는 점유질(占有質)을 뜻했다.

그러나 전당과 함께 특히 토지의 경우, 채권을 담보하는 방법으로서 소유물을 환매(還買)할 조건으로 매도하는 환매조건부 매매가, 일반적으로 행해지고 있었다.

원래 담보제도는 이 매매의 방법부터 시작하여 점유질로 되고 다시 무점유질로 발전된 것인데 우리 나라도 예외는 아니었다. 다만 담보제도는 조선 중기 이후부터 그 자세한 내용을 알 수 있을 뿐인데 17, 18세기부터 시작된 담보제도의 발전과정 속에서 토지의 상품화·가치화의 일면을 찾을 수 있으며, 이는 자본주의경제의 맹아에 해당되는 법적 형태라 할 수 있다.

권매(權賣)

권매는 잠시 동안 판다는 뜻이며, 매매에 의하여 토지의 소유권과 점유가 매수인에게 이전되고 뒤에 매도인이 본가(本價)로 환퇴할 것을 약정한 매매이다. 경제적으로는 점유질인 전당과 같은 작용을 했다. 매수인은 환퇴될 때까지 토지를 소유하면서 사용수익하게 된다.

담보적 기능에서 보면 매도인이 받은 매매대가는 원본이며 매수인이 그 동안 수확한 것은 이자이다. 따라서 채권·채무의 관계에 있는 셈이다. 환퇴시기에 관해서는 처음부터 약정하지 않고 매도인이 언제든지 본가로 환퇴하는 것, 특정기간 내에 환퇴권을 행사할 것을 약정하고 그 동안에는 언제든지 환퇴하는 것, 특정기간을 정하고 그 기간이 만료한 후에 환퇴하는 것의 세 가지 형태가 있었다.

환퇴기간을 정하지 않는 경우에는 일반적으로 수확 후 파종 전에 매매되고 환퇴하는데, 환퇴하지 못한 경우에 관한 특약은 하지 않았다. 그러나 특정기간을 정한 경우 만약 그 기간 내에 환퇴하지 않으면 그 토지는 영구히 매수인에게 귀속한다는 특약, 즉 일종의 유질특약(流質特約)을 하였다.

그런데 이러한 권매관행은 17세기경까지는 별로 성행하지 않았다. 그 원인은 아직 물품화폐의 시대이며 토지의 관념적 가치화가 성숙되지 못하고 토지에 대한 강렬한 애착심 때문이었다.

매도인의 애착심은 물론 매수인도 여력이 있어서 토지에 자본을 투하하는 처지가 아니라, 대개는 꼭 필요해서 또는 조금 더 윤택한 생활을 하고자 하는 경우이므로 매도인 못지 않은 애착심을 가지고 있어서 토지와 같은 재산을 담보로 한다는 관념이 미약했기 때문이다.

그렇다고 해서 사채의 대차관계가 한산한 것은 아니었고, 갑리의 형식으로 성행했으며 그 변제는 토지·가옥 이외의 물건으로 하였다. 그러나 변제기한이 되어도 변제하지 못한 경우에는 채권자의 독촉은 말할 수 없이 절박하여 토지·가옥을 담보로 하지 않았음에도 불구하고 변제를 대신해서 토지를 차지하거나 자녀를 노비로 만드는 일까지도 있었으며, 채권자는 질(質) 또는 유질(流質)의 목적을 달성할 수 있었던 것이다.

즉, 토지에 대한 거래는 영구히 매도하는 것뿐이며 부득이한 경우에는 토지를 잡히지 않을 수 없는 사정이 아니라 언제나 팔지 않을 수 없는 사정이었던 것이다. 권매관행은 위와 같은 절박한 사정에서 고안해낸 것이며 당사자의 합의에 의하여 질의 목적을 달성하기 위한 것이었다.

어떻든 권매는 매도인으로서는 불리한 제도였으므로 별로 행해지지 않다가 18세기 중엽부터 성행하였다. 매수인의 입장에서는 거의 모든 경우에 유질특약에 의하여 영구히 소유권을 취득하였는데, 매도인은 대개 약자이고 환퇴능력이 없으면서도 일단 매수인의 요구대로 계약상 유질특약을 하지 않으면 빚을 얻을 수 없었기 때문이다. 권매관행의 성행은 바로 도시의 고리대금업자가 농촌에 침투하게 된 사정을 입증하는 것이 된다.

퇴도지매매(退賭地賣買)

선도지매매(先賭地賣買)라고도 하며, 권매와 다른 점은 소유권은 매도인에게 보류하고 사용수익권 즉 경작권만을 매수인에게 매도하는 것이며, 이 관행도 17세기 중엽부터 성행했으며 권매와 함께 행해졌다.

토지 자체의 매매가 아니기 때문에 매매대가도 지가(地價)보다는 헐하며 대개 기한을 정하거나 무기한으로 하며, 기한을 정한 경우 기한이 된 뒤 환퇴하지 못할 때는 유질의 형식과 같이 영구히 방매한다는 것을 특약했다.

어디까지나 경작권의 매매이기 때문에 매도인은 본문기를 인도하지 않으며 매수인은 토지를 독점적으로 이용하므로 이자의 약정도 하지 않았다. 형식은 경작권의 매매이나 실질적으로는 채권채무관계의 존재를 내용으로 하는 채권의 담보였으므로 매수인은 이자 대신 토지의 수확을 독식하는 폭리적인 고리대였다.

매수인은 토지를 직접 경작하건 소작하게 하건 자유이며, 영매특약(永賣特約)을 한 경우에는 기한 내에 환퇴하지 않으면 영구히 자기소유로 되는 것이다. 매도인으로서 소유권의 매도는 아니나, 예컨대 10년이 지나도 원래의 매매대가로 환퇴하는 것이기 때문에 매우 불리하였다.

소유권마저 매도되는 권매보다는 매도인에게 유리하다고 하겠으나 실제로는 크게 다를 바 없었다. 그리하여 1674년(현종 15)에는 퇴도지관행의 폭리성을 규제하기 위하여 10년을 환퇴기한의 기준으로 하여 10년 내에 환퇴할 경우에는 매매대가의 반으로, 10년이 지나면 무상으로 환퇴할 수 있게 하였고, 그 뒤 ≪속대전≫에서는 10년이면 무상, 5년 후이면 반, 1년 혹은 2년 내이면 본가(本價)로 환퇴할 수 있게 하였으나 이들 법령은 잘 지켜지지 않았다.

매도담보의 형태

권매관행과 퇴도지관행을 통하여 영세지주의 토지는 도시상공업자 또는 재지부호(在地富豪)에게 집중되었다. 그러나 매도인의 입장으로서는 토지를 자기가 점유하여 이용하는 것이 반드시 유리한 것은 아니고 전화(錢貨)의 보편적 유통과 그 위력이 발휘되면서부터는 토지를 자영하지 않았다.

즉, 경작권은 그대로 매도인에게 보류시키고 이자는 받는 것이 경제적으로 유리하다고 보게 되어 19세기 중엽부터 매도담보가 관행된 원인이 되었다.

그것은 매매의 형식을 취함으로써 담보의 목적을 달성하는 것은 권매나 퇴도지매매와 같으나, 소유권만을 매수인에게 이전하고 토지의 사용수익권을 매도인에게 보류하여 신용의 수수(授受)를 하는 것이다.

계약의 형식은 매매계약과 동시에 임대차인 소작계약을 체결하며 소유권의 양도이기 때문에 본문기도 매수인에게 인도하는 점에서 권매와 같으며 기한이 되어 환퇴할 경우에는 본가를 변제하고 본문기와 신문기를 돌려받으면 된다.

매도인은 그대로 소작하면서 약정한 소작료를 이자로써 매수인에게 지불한다. 매수인은 처음부터 기한부 소유권을 취득하며 그 토지를 타인에게 전매할 수 없는 제약을 받는다.

이것은 채권자와 채무자를 위해서 유리하며 토지의 가치화에 따른 소유와 점유의 분화현상이 여기에서 일어났다. 다만, 권매나 퇴도지매매처럼 고유 명칭이 없었던 것은 이것과 동시에 토지의 전당 관행이 보편화되어 따로 명칭이 붙을 정도로 성행하지 않았기 때문으로 보인다.

전당(典當)

당사자간에 채권채무관계가 존재하고 그 채권의 담보로서 목적물을 지배하는 담보권인 전당은 원래 동산이나 노비·자녀·우마 등의 경우에 행해지고 예외없이 점유질의 형태였다.

부동산에 관하여 전당이 행해진 것은 역시 17세기 이후의 일이고 19세기 중엽에 이르러서 비로소 매매와 명백히 구별되기 시작했으며, 점유질과 무점유질·문서질(文書質)의 세 형태가 있었다.

점유질로서의 전당은 퇴도지매매와 전적으로 같은데, 다만 계약문언 중에 ‘전당’이라는 용어를 사용하고, 유질문언도 매매의 경우처럼 ‘영영방매(永永放賣)’라고 하지 않고 ‘영영차지(永永次知)’라고 표현하는 것이 다를 뿐이었다. 무점유질로서의 전당은 담보할 토지의 점유를 채권자에게 이전하지 않고 이자를 약정했는데 대개 소작료의 예를 따랐다.

일반적으로 유질특약을 하며 경우에 따라서는 전당문기와 함께 본문기도 채권자에게 인도하여 유치(留置)하는 예도 있어 실질적으로는 매도담보와 같았다. 문서질로서의 전당은 문서의 전당이며 채무자가 담보토지의 권원(權原)을 증명하는 일체의 본문기를 채권자에게 인도하며 채권자는 그 본문기를 담보의 목적을 위해서 유치할 수 있을 뿐이다.

위의 세 형태의 전당은 일반적으로 유질특약을 하였으나, 전당이면서도 유질문언을 매매로 표현하고 매매와 전당이 혼동되었다는 것은 전당이 매매의 성격을 완전히 탈피하지 못하였기 때문이다. 1901년에 지계·가계 제도가 실시되어 토지·가옥을 전당할 경우에는 관청의 인허를 받게 하고 만약 인허를 받지 않으면 전당물을 몰수하도록 했으나, 그것은 일부지방에 시행되었을 뿐이고 잘 이행되지 않았다.

1906년에 <가계발급규칙>이 시행됨으로써 한성부 내에서는 인허를 받는 것이 통례였으나 전당권 설정의 요건은 아니었다. <토지가옥증명규칙>에서는 증명을 받은 전당권은 완전한 증거로 되어 집행력이 부여되었으나, 증명은 강제적이 아니었으며 증명을 받은 전당권은 <토지가옥전당집행규칙>에 의하여 유질특약이 있는 경우를 제외하고는 반드시 경매의 방법에 의하여 집행할 수 있었다.

이 규칙은 경매절차에 관한 것인데 절차가 복잡할 뿐더러 전당권자가 유질특약에 의하여 전당목적물을 취득한 때에는 전당의 증명을 한 관청에 대하여 인증을 청구할 수 있음과 동시에 이 인증은 <토지가옥증명규칙>에 의한 증명과 같은 효력이 있었다. 따라서, 당시의 신식법률에 익숙하지 못한 전당권설정자에게는 매우 불리한 규칙이었으며 일본인들은 이들 규칙을 악용하여 많은 토지를 침탈하였다.

거의 관습법적 형태로 존재했던 거래법은 민족항일기 이후 일본의 <민법>과 <상법>이 조선에 의용(依用)됨에 따라 이른바 서구 근대법적 구조에 따른 통제를 받게 되었다. 그리하여 명실상부하게 법률적 형식으로 바뀌고, 경제적으로도 근대 자본주의를 촉진하는 기능을 영위하게 되었다.

이 법적규제는 대체로 광복 후의 독자적 민법전과 상법전에도 그대로 계승되었지만, 현대사회의 특수성에 비추어 공공복리에 따라 새로운 제한이 가해지고 있다.

근대화 이후의 과정중에서 특기할만한 것은 민족항일기에 부동산매매의 등기는 대항요건주의였는데, 현행민법은 등기를 하지 않으면 부동산매매의 효력이 발생하지 않는 형식주의로 바뀌었다는 점이다. 그러나 등기에 공신력이 부여되지 않고 있으므로 그에 따른 많은 문제점을 안고 있다.

근대 자본주의 생산양식의 발달과 더불어 산업이 고도화되고 공업이 발전함에 따라 상업이 발달하였으며, 농촌인구의 급격한 도시유입은 새로운 사회현상을 야기하였다.

특히 6·25전쟁에 따른 많은 인구의 남하는 남한인구의 급격한 증가로 나타났고, 농업과 공업에서 흡수하지 못한 많은 노동력은 상업인구의 급속한 증가로 이어졌다. 이러한 상업인구의 급속한 팽창은 대자본보다는 소자본의 생계유지형 거래가 주류를 이루게 되었으니, 선진국의 상공업발전과는 또다른 특징을 보이고 있다.

즉 농업이나 광공업의 비흡수인력의 상업에로의 유입을 가져왔다. 이와 같은 사회적 현상은 거래에 있어서도 소규모 자본을 밑천으로 한 장사가 광복 이후 1960년대까지 주류를 이루게 된 요인이었다.

그러나 1962년 경제개발5개년계획과 함께 수출주도형 경제개발정책은 무역에 바탕을 둔 거래의 면모를 갖추는 계기가 되었다. 은행과 보험회사, 창고회사와 해운회사, 증권거래소, 백화점과 무역회사 등이 거래의 큰 비중을 차지하였으며, 전체 산업 중 서비스업의 비중이 점차 커져갔다.

이와 같은 서비스업의 증대는 <민법>과 아울러 <상법>의 체계화를 더욱 촉진하였지만, 전체 산업 중 서비스업의 과중한 증대로 나타났고 이러한 비정상적인 서비스업의 성장은 우리 사회의 구조와 밀접한 관련을 띤 것이었다.

1970년대를 살펴볼 때 운수, 창고, 통신업 및 금융보험과 부동산 등의 성장은 빨랐으나 공공서비스 부문과 개인서비스 부문의 성장이 이를 따라가지 못하였다. 하지만 1980년대에 들어서면서 각 부문이 고른 성장을 보였다.

1990년대에 들어서면서 전세계 인터넷 사용인구의 증가와 정보통신기술의 급격한 발달은 전자상거래의 세계적인 팽창을 가져왔다. 또한 이에 기반을 둔 전자화폐 등 신종 화폐의 등장과 함께 거래에 있어서도 매체의 다양화와 함께 국경을 초월한 자본의 집중화 현상이 두드러져 이에 대한 대책이 시급한 실정이다.