법사상 ()

법사상은 실정법의 밑바닥에 깔려 있으면서 실정법을 받쳐주기도 하고, 실정법을 만들게 하기도 하고 어떤 경우에는 실정법과 대립하여 이를 비판하면서 실정법을 바꾸어가기도 한다.

또한, 인간의 일반 문화활동인 정치·경제·종교·예술·윤리와 같은 영역과 밀접한 상호관계 속에서 형성되기도 하고, 외국문화의 영향을 받아 발전하기도 한다. 따라서 법사상은 각 시대의 정신적 전체구조의 한 가닥이며 법규범을 통해서 본 시대정신 혹은 시대사조라고 할 수 있다.

또한 법사상은 일반민중·통치계층·이론가 등의 언어와 행위에 의하여 표명되는 것인데, 이것들이 융합해서 혹은 독자적으로 시대를 움직이는 힘으로 작용한다. 우리 민족도 기록상으로는 부족국가시대부터 명확한 법생활을 해왔고 법(실정법)을 통치의 기본 수단으로서 존중하며 집행해 왔으며, 각 시대에 따라 특색있 는 법사상을 간직하고 이를 계승해 왔다.

근대에 이르러서는 서구의 법과 법사상을 수용하였는데, 이들 법과 법사상은 외형적으로는 전통과 단절된 듯 보이지만 내면적으로는 단절 없이 연속성을 지니고 있다고 보아야 한다.

원시법사상

기원전 8세기경까지의 우리 나라 신석기시대는 혈연을 중심으로 하는 씨족공동체를 이루어 생활하는 원시사회이며 아직 국가생활에 들어가기 전의 시대이다.

사회생활을 규율하는 법은 주술이나 관습에서 분화되지 않고 일체로 되어 있으며 매우 단순한 것이며 종교적인 것이었다고 할 수 있다. 법규범이라고 하더라도 자연숭배적·정령숭배적이고, 우주의 만물에 영혼이 깃들여 있다고 믿는 유령관(有靈觀, 애니미즘)의 신앙을 가지고 있었다.

즉, 인간은 물론 산·강·바다·바위·나무도 영혼을 가지고 있으며 그 영혼은 불멸의 것이라고 믿었다. 인간의 육체는 멸하더라도 영혼은 멸하지 않고 살아 있으며, 자손들은 시체를 신앙과 관습에 따라 보호함으로써 조상의 영혼으로부터 보호를 받는다고 믿었다.

특히, 하늘 내지 태양을 숭배하였는데, 후세의 주몽(朱蒙)이나 혁거세(赫居世)의 난생설화(卵生說話)에서의 태양 빛이라든지 단군의 할아버지로 되어 있는 환인(桓因), 주몽의 아버지로 되어 있는 천제(天帝)는 태양이 신격화된 것이라 할 수 있다.

동시에 씨족은 어떠한 자연물에 대하여 친연관계(親緣關係)가 있다고 믿는 토테미즘이나 금기(禁忌)의 관념 자체가 법이었다.

토템은 원시사회 씨족집단의 결합을 굳히며 씨족원은 모두가 토템을 자기의 명칭으로 삼고, 같은 선조로부터 나온 혈족이라고 믿고 서로 깊은 정신적 일체성을 의식하고 있었다. 후대의 단군신화의 곰, 신라 박씨의 말, 김씨의 닭은 토템씨족임을 입증하여 준다.

토템집단이 거의 유일한 사회생활의 장이므로 생활의 모든 방면을 지배하고, 개인은 오직 토템집단과 함께 노동하며 싸우고 향락하였다. 금기도 미신적·본능적 관념으로 보장되어 있을 뿐만 아니라 때로는 현실을 보장하는 기능을 영위하였으며, 이를 범한 자에게는 제재를 가하였다는 점에서 법적 규범이었다.

무격신앙(巫覡信仰)도 널리 행해져서 씨족원에게 해를 입힌다고 생각되는 악귀를 주술적 방법으로 물리침으로써 어떠한 재난에서도 구제할 수 있는 것으로 믿었다. 따라서 가해주술(加害呪術)도 처벌되었으며 악신을 물리치고 선신을 맞아 인간에게 행복을 가져오게 할 능력을 가진 것으로 믿는 주술사를 두었다.

고조선의 단군과 한(韓)의 천군(天君), 신라의 고유한 왕호이었던 차차웅(次次雄)·자충(慈充)은 주술사나 무(巫)를 일컫는 말로, 주술사는 노래와 춤·북·방울 등을 사용하여 종교의식을 행하였고, 병을 고치고 고기잡이나 사냥이 잘 되도록 하고 농사를 순조롭게 하여 행복을 부르고 불행을 제거하는 주재자의 구실을 하였다.

요컨대, 신비적·주술적인 심리상태에서 단순하고 감정적인 규범의식을 가지며 생활하였으며, 보다 고차원적인 사회결합의 수단은 생각할 수 없었던 것이다. 위와 같은 원시사상은, 형태는 조금씩 변하나 기본적으로는 후세에까지, 특히 현대에도 유제(遺制)로서 전승되어온 점에서 특히 중요하다고 하지 않을 수가 없다.

부족국가시대의 법사상

기원전 8세기경부터 청동기문화가 들어와 원시적인 농경생활이 발달하게 되었고, 기원전 4세기경부터는 철기의 금속문화가 들어와 노동생산력을 본격적으로 높임과 아울러 원시적 씨족공동체 내부의 계급분화를 촉진하는 작용을 하게 되었다.

사유재산제가 싹트고 발달함에 따라 씨족 사이의 경쟁과 투쟁을 불러일으킴과 동시에 씨족공동체의 해체를 촉진시켰다.

그리하여 씨족공동체가 담당하고 있던 여러 가지 공적 기능은 일부는 부족적 공동체로, 일부는 사유(私有)에 기초를 둔 가족공동체로 옮겨지게 되었다. 부족국가 중에는 다시 발전하여 부족연맹국가를 형성하게 되었다.

그런데 부족장들은 정치적 지배세력으로서 특권적 지위를 누렸고, 일부는 부족이 연합하여 명백한 국가조직을 형성하고 지배적 부족에 의해서 영도되는 부족연맹적 성격을 지니면서도 왕제국가(王制國家)로 발전하게 되었다.

어느 부족국가를 막론하고 원시시대의 신앙이나 규범의식이 기층에 깔려 있음은 물론 보다 세련되게 의식화(儀式化)되었다. 경천사상(敬天思想)과 조상숭배사상은 영고(迎鼓)·동맹(東盟)·무천(舞天)과 같은 공동제전(共同祭典) 내지 제천의식이나 후장(厚葬)·순장(殉葬)으로 표현되었다.

이 시대의 법의 주류를 이루는 형법은 종래의 민중적·관습적인 것으로부터 국가적 법제로 발전하여 통치질서 내지 사회질서에 반하는 행위는 엄벌로 다스리는 엄법주의(嚴法主義)로 바뀌었다.

이는 지배자계급의 필요에 의한 것이며 부족장 내지 왕권의 유지·강화를 위한 것이었다. 또한, 복수본능에서 나온 응보사상의 기초 위에서 사유재산제 및 일부다처의 가부장적 가족제도 등의 사회·경제적 요청에 의한 속형(贖刑)이나 형벌노비제도(刑罰奴婢制度)가 등장하게 된 것이다.

이와 같이 지배자의 법이 정치성을 띠게 되었지만 그것은 또한 전통의 성화력(聖化力)에 의해서 신성시되고 하늘[天]의 섭리의 절대성에 결부되는 등 초자연적인 힘에 의하여 담보된 것으로 의식되었고, 따라서 지배자의 권력도 이러한 주술적·종교적인 확신이 법적 확신으로서 보장되었다고 볼 수 있다.

율령법사상의 정착·전개

고구려·백제·신라의 삼국이 형성되면서 왕권이 강화되고 성문제정법시대로 되며, 부족법 이래의 고유법사상이 기층을 이루면서 중국으로부터 율령법사상(律令法思想)을 계수함으로써 율령정치적 발전을 하게 된다.

율령이란 중앙집권적 전제국가를 유지하기 위한 통치조직이며, 율령제도의 목적은 국가를 왕토왕민원리(王土王民原理)의 기초 위에서 전 국토와 국민을 파악하여 전제적 중앙집권적 지배를 관철하는 데 있었다.

그것은 각종 지배조직이나 정부조직을 영(令)에 의해서 규정하고 이에 거역하는 자는 율이라는 벌칙으로 다스리는 것이며, 격(格)과 식(式)과 함께 주권자의 강력한 통치수단이며 교령징계(敎令懲戒)를 목적으로 하는 근본법체계였다. 율에는 일관된 정신가치인 예(禮)가 바닥에 깔려 있다.

유교의 예는 성인이 만들어서 인간의 일상생활에서 반드시 지켜야 할 규범으로 과해진 것으로, 권위를 지니고 있으나 법적 강제력을 지니고 있지 않으므로 이 유교적 예규범에 강제력을 지니게 하고 이를 위반한 자를 처벌하는 법칙을 정한 것이 율이다.

따라서 예가 지니고 있는 특질은 그대로 율의 특질로서 나타나는 것이다. 또한, 예는 가족 내부에서의 존비(尊卑)의 등급과 사회구성에 있어서의 계급이라는 차등을 명백히 구별하고 서로 범하지 않을 것을 이상으로 하며, 예의 본질을 그대로 체현하는 율은 필연적으로 가족과 사회에 있어서의 상하의 계급과 권리의무를 명분으로서 열거하고 있다.

삼국이 각기 왕제국가로 발전하면서 먼저 유교를 수용하여 관료양성을 목적으로 교육을 하였다. 유교문화의 수용은 바로 율령정치의 사상적 기반으로서 가부장적 통치이념과 윤리관을 받아들이는 것을 의미한다.

정치적으로는 왕권의 세습과 전제성(專制性)의 강화, 관료제도와 직계성(職階性)의 엄격화, 지방의 부족장 내지 토호의 중앙귀족화를 기하고, 사회적으로는 지배계급과 피지배계급의 분화가 이루어졌다.

종교적으로는 불교를 도입, 보급함으로써 원시적 무격사상에 대신해서 새로운 체제의 종교적 통일기반을 마련함과 동시에 왕민적 통합을 이룩하고, 경제적으로도 전국토를 국가적 수취체제하에 지배하였다.

이러한 정치적 발전은 바로 왕이나 귀족의 율령사상에 의하여 이루어진 것이다. 일반 사회생활이나 관습의 형성에 대해서도 유교사상은 기본적 규범의 덕목으로서 작용하였는데, 신라 원광법사(圓光法師)의 세속오계(世俗五戒)의 이른바 충(忠)·효(孝)·신(信)·용(勇)·살생유택(殺生有擇)이 그것을 입증해 준다. 신라가 삼국을 통일한 뒤에는 당나라의 율령이 수용되면서 율령사상은 더욱 심화되고 율령정치의 꽃을 피우게 되었다.

서천사상(誓天思想)

신라의 남산신성비(南山新城碑)·임신서기석(壬申誓記石), 최근에 발견된 울진신라비(蔚珍新羅碑) 등에 의하면 어떤 행위의 실현 혹은 질서의 유지를 하늘[天]에 맹세하고 그 맹세가 허위로 되어 그 행위가 실현되지 못한 경우에는 자기의 몸에 천벌이 내릴 것을 승인하였다.

이와 같은 사실로 미루어 보면 천벌이라는 종교적 처벌을 확신하여 중요한 일에는 하늘에 맹세하였으며, 서약이나 맹세의 위반행위도 명백한 죄로 인식하였음을 입증해 준다. 하늘을 외경하고 하늘의 섭리의 절대성을 확신하는 의식은 씨족사회나 부족사회 이래로 연면히 내려온 것으로, 신의(信義)가 정착되었던 사회였음을 짐작하게 한다.

통일신라시대에 기틀이 잡히기 시작하였던 율령법사상 내지 유교정치사상은 그대로 고려시대에도 계승되었다. 성종 때 중앙집권적인 통치체계가 정비되고 당나라 율령의 영향을 받았던 신라율령의 유제(遺制)와 새로이 계수한 당율령을 참작한 고려의 율령이 제정, 시행되는 한편, 유교의 교육·학문적 연구도 병행되었다.

그리하여 국왕을 비롯한 치자계급이나 관료들에게 유교정치사상은 이상적인 가치관으로서 자리잡았다고 볼 수 있다. 따라서 고려시대에는 당율령과 함께 송의 법령인 형통(刑統)·칙령격식(勅令格式)을 부분적으로 계수하였고, 뒤에는 원나라의 조격(條格)도 참고하거나 적용하였다. 그러므로 중국에서의 유교사상의 발전적 형태 내지 고전적 성격이 많은 영향을 끼친 것이 사실이다.

그만큼 유교적 율령사상은 그 실효성은 고사하고라도 형식적·이상적으로는 뿌리를 내렸다고 보아도 좋다. 고려율로 전해지는 71조는 당률을 첨삭한 것으로 그 편제(編制)만 보더라도 왕권, 유교적 가족제도, 집권적 질서유지를 위한 이상적 규정들이고, ≪고려사≫ 형법지(刑法志)에 있는 율령 또한 마찬가지이다.

유가적 예치주의·덕치주의와 법가적 법치주의의 사상 융합에서 형성된 법사상은 조선시대에도 그대로 계승되었는데, 따라서 고려시대의 법사상의 구체적인 내용은 조선왕조의 항에서 자세히 살펴보기로 한다.

전기 입법자의 법사상

위화도회군을 계기로 고려를 대신하여 들어선 조선은 여말의 사회적 혼란과 민심의 동요를 우선 안정시켜야 하였다.

특히 여 말에 조령모개식(朝令暮改式)으로까지 극도로 문란해진 법질서의 정비는 새로 건국된 조선왕조의 중요한 과제였다. 이에 태조도 건국과 동시에 내린 즉위교서(卽位敎書)에서 국가통치의 기본 방침으로서 통일적인 법률을 정립하여 법치주의정치의 실현을 표방하였다.

이어 발표한 관제(官制)에서 오늘날의 법제처에 해당하는 검상조례사(檢詳條例司)를 도평의사사(都評議使司)의 부속기관으로 설치하고 법령에 관한 사무를 맡게 하였다. 그러나 급격한 법제개혁은 오히려 민심을 불안하게 할 염려가 있기 때문에 우선 고려 말의 의장법제(儀章法制)를 그대로 계승하여 점차적으로 정비할 것을 밝혔다.

이러한 상황적 배경하에서 ≪경제육전 經濟六典≫·≪속육전 續六典≫·≪육전등록 六典謄錄≫ 등을 거쳐 조선왕조의 통일적인 기본법전인 ≪경국대전≫은 세조 때 시작하여 성종 때 완성되었다. 따라서 조선시대 전기의 법사상은 이러한 일련의 기본 법전 편찬과정에서 나타난 입법자들의 법률관(法律觀)을 살펴봄으로써 이해될 수 있을 것이다.

물론 조선 전기 입법자의 법사상을 이해하는 데 빠뜨릴 수 없는 사실은 조선왕조가 통치이념으로 표방한 성리학, 즉 유교가 그들의 사상적 기반을 이루고 있었다는 점이다.

따라서 백성을 다스림에는 덕과 예로써 하여야 되고 형(법)과 정(政)은 어디까지나 덕과 예의 보조적인 방편에 지나지 않는다고 하는 덕주형보주의사상(德主刑輔主義思想)이 이들의 법사상에 기본적으로 깔려 있음을 간과할 수 없다.

그들은 먼저 법을 천지사시(天地四時)의 자연질서와 같이 어그러짐이 없어야 하는데, 그러한 법은 성인이 만든 것이라고 생각하였다.

그리하여 중국의 하(夏)·은(殷)·주(周) 3대 성왕(聖王)의 제도를 ‘고제(古制)’ 또는 ‘고훈(古訓)’이라 하여 이상법으로 여겼다. 특히 문물제도가 가장 융성했던 주나라를 모범으로 삼았다.

주관육전(周官六典)에 따라 법전의 체제를 이(吏)·호(戶)·예(禮)·병(兵)·형(刑)·공(工)의 육전(六典)으로 한 점이나, 개개의 구체적인 입법정제(立法定制)를 일단 이러한 고제 또는 고훈에 비추어 보고 동시에 시의(時宜)에 맞추어야 한다고 생각한 점 등이 그러하다.

이토록 중국 고대, 특히 주나라의 제도를 모범으로 삼은 것은, 조선왕조가 통치이념으로 내세운 유교와 밀접하게 관련된다. 즉, 공자(孔子) 자신이 주나라를 이상적 세계로 동경했다는 점이 이를 대변해 준다.

물론 이러한 사상의 근저에는, 사회질서를 자연질서와 일치시키려 하고 또 거기에서 고법(古法)의 기준을 발견하려는 중국적인 사고방식이 깔려 있다고 볼 수 있으나 반드시 거기에서 그치는 것은 아니다.

다음으로 법은 민신(民信)·민지(民志)에 따라야 한다고 생각하였다. 즉, 인정(人情)에 합치하고 민생(民生)을 평안히 하지 못하는 법은 아무리 고법이라고 할지라도 폐법(弊法)이라고 여겼다. 따라서 새로이 법을 제정할 때에도 시험적인 시행을 거쳐 백성들의 호오(好惡)와 편부(便否)를 살펴야 할 것이라고 하였다.

이러한 민본적(民本的)인 법사상도 또한 조선왕조의 정치이념인 유교의 민본주의에 근거하고 있다. 그것은 곧 경제력이나 군사력보다 백성들의 신뢰[民信]를 오히려 중히 여긴 공자와, 임금이나 사직(社稷)보다도 백성을 더 귀하게 생각한 맹자(孟子)의 위민정치사상(爲民政治思想)을 의미한다.

따라서 아무리 훌륭한 법이라도 그 운용에 있어 백성의 신뢰를 잃으면 행해지지 않으며, 특히 형벌은 국가의 중대사인 만큼 관리들의 자의(恣意)에 의해 불엄불신(不嚴不信)해지는 일이 없어야 한다고 하였다.

이러한 사상들은 비록 이상론적이긴 하나, 결국 민지·민신에 입각한 법이 시의에 합당하고, 나아가 타당성과 실효성을 가질 수 있다는 입법자들의 의지의 표현이라고 할 수 있다.

이는 또한, 백성에게 신망을 잃어 멸망에 이른 고려왕조의 역사적 경험을 되새기고, 다른 한편으로는 민생안정을 내세워 역성혁명(易姓革命)을 이룬 조선왕조의 자기정당성을 확인하는 과정이기도 하였다.

그러나 입법자들의 법사상이 이러하듯 민신·민지에 근거한 민본주의를 표방했다고 하더라도, 백성은 어디까지나 수동적이고 소극적인 지위에 머물러 있었다는 점을 주의해야 한다.

즉, 민지나 민정(民情)은 통치계급의 실천의지를 통해서만 반영될 수 있었다. 그리고 ‘양법미의(良法美意)’라는 의식이 조선 초기 입법자들에게 강하게 있었다.

좋은 법, 훌륭한 뜻이란 곧 성왕의 제도에 합당하고 민심에 합치하는 것으로, 시행하여도 폐단이 생기지 않고 국가나 백성 모두 편안히 여기는 법을 의미하였다. 물론, 그들은 조선왕조의 초석으로 제정한 ≪경국대전≫을 그러한 ‘양법미의’로 스스로 의식하였다.

조선 초기 입법자들의 법사상에서 지적해야 할 다른 한 가지는, 일단 제정된 국가의 법은 경솔하게 바꿀 수 없다는 의식이었다. 중국 3대 성왕의 문물제도를 모범으로 하여 민신·민정에 합당하게 제정된 ‘양법미의’라고 의식된 ‘조종성헌(祖宗成憲)’이 영구히 시행할 ‘영세지전(永世之典)’으로 신성시된 것은 자연스러운 논리적 귀결이었다.

이와 같은 왕조의 신성화에 대한 이념적 목적 외에도, 인심의 진복(鎭服)과 국기(國基)의 안정이 법의 불가경개성(不可輕改性)의 중요한 논거로 밑받침되었다.

즉, 백성들은 본래 변화를 싫어하고 기존의 법을 편안히 여기므로, 법을 가벼이 바꾸는 것은 백성들의 신뢰를 저버리게 되어 국가의 안정을 해치는 결과를 가져올 것이라는 것이다.

따라서 법을 개정할 때에는 현행법과 새로 만들 법의 이익과 폐단을 신중히 비교·검토하여 신법(新法)의 이익이 현행법에 비해 확실히 커야 비로소 개정할 수 있다고 하였다.

‘법립이폐생(法立而弊生)’ 또는 ‘일법립일폐생(一法立一弊生)’이라는 격언은 이러한 사상의 소산으로 법의 안정성과 영구성에 대한 강한 의식의 표현인 것이다. ‘조종성헌’을 경솔하게 바꿀 수 없다는 의식은 조선왕조의 법전체제에도 그대로 반영되고 있다.

‘조종성헌’인 ≪경국대전≫ 이후에 제정된 법령들은 일단 ‘녹(錄)’이라는 법령집에 수록되며, 새로이 법전을 편찬 또는 개수(改修)할 때에 ‘녹’ 중에서 영구히 시행할만한 규정들을 골라 ‘전(典)’에 실었다.

따라서, 법의 불가경개성은 원칙적으로 ‘전’에 부여되었으며, 일단 ‘전’에 수록된 규정들은 설혹 개정되거나 실질적으로 폐지되더라도 ‘전’에서 삭제될 수 없었다. 이러한 의식은 ≪속대전≫·≪대전통편≫·≪대전회통≫에 이르기까지 확고한 원칙으로 지켜졌다.

마지막으로, 이러한 법은 천하가 함께 하는 공공의 기물[公器]이라고 의식되었다. 상벌권(賞罰權)이 군왕 자신에게서 연원하는 것이 아니고 하늘로부터 그 행사를 위임받은 것에 지나지 않는다는 사상적 배경하에서 이러한 의식은 오히려 자연스러운 것이다.

즉, 실정법의 정당성은 그 자체나 군왕 자신에게서 찾아질 수 있는 것이 아니고 오로지 의지적 천(意志的天)인 천의(天意)에 근거한다는 유교적 자연법사상이 그대로 나타나고 있다. 따라서, 법에 대해 실질적으로 최고의 권한을 가지고 있는 왕도 임의로 이를 폐지하거나 굽히는 등 사물화(私物化)할 수 없다고 보았다.

오히려 왕은 ‘기법지종(紀法之宗)’으로 국법을 체현하는 근본적 종주(宗主)로 표현되었다. 따라서 국가의 기강확립과 백성의 교화를 위해서는 왕 자신이 백성과 함께 조종성헌을 준수할 것이 요구되었다.

왕토왕민이라고 해서 왕의 사유물이 아닌 것처럼 왕법(王法)도 마찬가지로 왕의 사유물일 수 없었다. 물론, 이와 같은 규범적인 의식이 항상 관철되었던 것은 아니며, 현실적으로 왕(또는 권세가)의 자의에 의하여 법이 굽혀진 경우도 많았던 것은 부인할 수 없다.

후기 실학파의 법사상

조선 초기 입법자들이 강조한 조종성헌에 대한 불가경개성은 확고한 원칙으로 존중되었다.

그렇다고 그것이 교주고슬(膠柱鼓瑟)과 같은 고법의 단순한 묵수(墨守)만을 의미할 수는 없었다. 사정의 변화에 따라 법개정의 필요성은 생기게 마련이었으며, 이에 법을 시의에 합당하도록 변통하여야 한다는 논의가 있게 되었다.

이는 ≪경국대전≫ 이후에 출간된 ≪대전속록 大典續錄≫·≪후속록 後續錄≫ 및 ≪수교집록 受敎輯錄≫ 등의 임시적인 법령집에서 이미 자기 정당화의 근거로 제시되고 있다. 사실 이러한 변통론의 여지는 민신·민지에 근거하고 시의에 합당하여야 양법미의가 될 수 있다는 초기 입법자들의 사상에도 내재되어 있었다.

그러나 이러한 논의는 말단지엽적인 세부사항에 관한 것으로 어디까지나 조종성헌을 준수하면서 그 폐단과 결함을 보완하는 것이 백성을 다스리는 요체라는 부차적인 범주를 아직 탈피하지는 못하였다.

본격적인 변법론(變法論)은 조선 중기 선조 때에 들어오면서 등장한 것으로 보인다. 건국 후 200여 년이 지난 이때는 이미 국가의 기강이 상당히 해이해지고 민생도 피폐해졌으며 법과 현실의 거리감도 더욱 커졌다.

그런데 이러한 상황하에서 보국안민(保國安民)을 위해 경장지도(更張之道)로서 제시된 이이(李珥)의 변법론이 그것이다. 법이 오래되면 폐단이 생기게 마련이며 폐단이 생기면 마땅히 이를 고쳐야 한다고 하는 그의 변법론은, 궁(窮)하면 변하고 변하면 통(通)한다고 하는 ≪주역≫의 변통론(變通論)에 입각하고 있다.

이는 이(理)의 절대적 우위성과 기(氣)의 종속성을 강조한 이황(李滉)과는 달리, 이가 발현하는 형태는 개별적이고 구체적인 기에 의해 규정받는다고 하는 이이의 철학사상과 밀접하게 연관되고 있다.

즉, 왕도(王道)·인정(仁政)·삼강(三綱)·오상(五常) 등은 언제나 추구해야 할 불변의 가치이지만, 그것을 실현하는 수단인 법제는 시대상황에 따라 변화할 수밖에 없다는 것이다. 이를 바탕으로 이이는 구체적이고 현실적인 각종 제도개혁안을 제시하고 있다.

물론, 이이의 변법론도 근본적으로는 시의에 합당하고 사정에 적합하도록 하는 방편적인 권의(權義)로서, 기본적인 원리인 상경(常經), 즉 선왕의 유지(遺志)에서 벗어나서는 안 되었다. 그래도 구체적이고 현실적인 법제개혁 자체에 중점이 두어진 본격적인 변법논의가 등장하였다는 사실은 획기적임에 틀림없다.

임진왜란과 병자호란을 거친 조선사회가 걷잡을 수 없는 혼란 속으로 치닫게 되면서 이러한 변법사상은 더욱 진작된다. 당시에 정치적으로는 당쟁이 격화되고 사회적·경제적으로도 갖은 모순과 갈등이 심화되어 민생은 도탄에 빠지지 않을 수 없었다.

이러한 현실적 상황을 배경으로 하여 중국의 앞선 학문과 문물을 접촉하면서 실학이라고 하는 공리주의적·실용주의적 학문조류가 발흥하였다.

이 학문적 흐름에 참여한 실학자들이 사회의 누적된 모순에 관심을 가지고 각종 사회제도의 개혁을 주장하여 지금까지의 변법사상이 더욱 진작된 것이다.

사회제도 개혁사상은 특히 경세치용(經世致用)을 중시한 학자들을 중심으로 상당히 발전되어갔다. 물론 이들의 법제개혁사상도 기본적으로는 앞선 변법론과 그 이론적 근거를 같이하고 있다.

즉, 이들도 부국안민(富國安民)을 중시하여, 아무리 훌륭한 법이라 할지라도 오래되어 폐단이 생기면 마땅히 고쳐야 한다는 근거에 입각하고 있다.

그러나 이들에게 있어 두드러진 특징은 통치의 수단으로서의 각종 사회제도 그 자체에 비중을 크게 두었다는 점이다. 그리하여 이들은 세부적인 법령의 개정에 그치지 않고 근본적인 사회제도 자체의 개혁까지 요구하였다.

즉, 국가경제의 근간인 토지제도를 전면적으로 혁신하여, 균전법(均田法)·한전법(限田法)·여전법(閭田法) 또는 정전법(井田法) 등을 실시하자고 주장하고 있다.

또한 문벌이나 파벌에 의해 문란해진 과거제도를 개혁하여 능력과 덕행에 의해 관리를 공정하게 선발하고, 심지어는 지역 및 서얼의 차별금지, 점진적이긴 하지만 노비제의 타파 및 양반계급의 부정 등 불평등한 신분제까지 변혁할 것을 주장하고 있다.

≪경국대전≫ 이후 ‘녹’으로만 수록되어 오던 각종 법령을 영조 때 ≪속대전≫으로 편찬하고, 이어 ≪대전통편≫·≪대전회통≫ 등을 계속 편찬한 사실은 시대적 변화에 따른 이러한 변법론의 요청을 국가가 자체적으로 흡수한 것을 의미한다.

조선 후기의 주류적인 변법사상에 덧붙여 특기할 만한 법사상으로는 흠휼사상(欽恤思想)을 들 수 있다. 형정(刑政)에 대한 신중성을 요구하는 흠휼사상은 유교의 정치사상에 본래 내재하는 것으로 조선 후기에만 특유한 것은 아니다.

다만 영조조를 중심으로 특히 강조되었다는 점이다. 즉, ≪속대전≫ 편찬시에 각종 악형이 제거된 사실이 이러한 흠휼사상의 구체적인 표현을 의미한다.

또한, ≪심리록 審理錄≫·≪추관지 秋官志≫ 등의 관찬법서(官纂法書)와 ≪흠흠신서 欽欽新書≫를 포함한 일련의 사찬법서(私纂法書)의 출현은 흠휼사상을 더욱 현실화하고 널리 보급시키고자 한 의지의 결실로 볼 수 있다.

민중의 법의식

위에서 살핀 법사상은 통치계급에 국한된 것이다. 민신·민지에 입각한 양법미의로서의 국가제정법은 그 내용이 대부분 통치조직과 그 운용에 관련된 것으로, 민중은 이러한 법의 객체에 불과하였다. 따라서, 민중이 이러한 법에 대해 주체적이고 능동적인 사상을 가지기란 기대하기 어렵다.

그러나 민중도 법에 대해 소극적인 의식은 가질 수 있으며, 특히 국가법이 직접 개입하지 않은 사법(私法)의 영역에서는 민중 자신이 ‘살아 있는 법’, 즉 관습법의 주체라는 점에서, 민중의 법의식도 통치계급의 법사상 못지않게 중요하다. 우선 민중은 국가법을 형벌이 수반되는 강제적인 명령으로 의식하였다. 따라서 법 자체에 상당한 위압감을 가졌다.

이미 발생한 범죄를 징벌하는 것이 형(刑)이고, 이를 미연에 방지하는 것이 법이며, 따라서 형은 법의 시행을 보장하는 수단이라는 인식은, 민중들에게 있어서는 법이 곧 형이라는 의식으로 받아들여졌다. 민중에게는 법망(法網)에 걸리거나 법의 도움을 필요로 하지 않는 것이 최선의 상태였다.

이러한 상황은 국가법의 영역이 아닌 민사법적 영역, 특히 민사재판에 있어서도 마찬가지였다. 민사와 형사가 완전히 구별되지 않은 당시의 법제도 아래에서는 사송(詞訟)이라고 하는 민사재판에도 형사처벌이 부수적으로 병행되는 경우가 대부분이었다.

따라서 민사재판의 분위기도 일반적으로 위압적이었다. 어떻든 민사적 분쟁은 가능하면 사리(事理)나 인정에 비추어 자치적으로 해결하는 것을 이상으로 여겼다. 물론 이러한 사리나 인정은 그 자체가 보충적인 재판규범으로도 작용하였다.

또한, 소송이 일단 관청에 제기되면 이미 당사자간의 인간관계는 파탄되는 것으로 의식되었다. 재판에서 피고를 가리키는 ‘척(隻)’이라는 용어가 ‘원수’ 또는 ‘원한’을 의미하게 된 것도 이러한 연유에서이다.

그렇다고 소송 자체를 기피한 것만은 아니다. 자신의 것에 대한 권리의식을 최후적으로 소송에 의해서 확인하거나 주장하려는 것은 소송에 대한 관념이 상당히 부정적이었던 조선 후기에 와서도 마찬가지였다.

서로 다른 계급간, 특히 반상간(班常間)의 권리다툼에 있어서도, 불공정한 판결의 가능성과 절차상의 불평등에도 불구하고, 평민은 양반의 부당한 권리침해나 의무부과에 대하여 관청에 소송을 청구할 수 있었다.

조선시대 민중의 구체적인 권리의식은 역시 토지에 대한 소유권의식에서 잘 나타난다. 우선 토지소유는 법률상 처분가능성과 상속가능성이 보장되었고, 민중들도 ‘기물(己物)’이라는 관념으로 이러한 소유에 대해 비교적 강한 권리의식을 가지고 있었다.

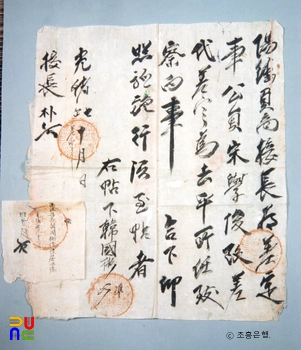

또한, 토지소유는 관념적으로 권원(權原)의 정당성에 의해 보호되는 것으로 의식되었다. 토지에 관한 소송에서도 토지소유의 정당성을 주장하기 위해서는 권원의 내력을 입증하는 것이 보편적이었다.

그러나 한편 토지소유권은 현실적으로 경작되지 않으면 약화될 가능성이 컸다. 따라서, 토지소유권을 주장하기 위해서는 권원과 함께 현실적인 ‘집지(執持)’ 또는 ‘차지(次知)’ 등의 사실을 주장하는 것이 상례였다.

그 이유는 첫째, 국가가 정책적으로 토지를 놀리지 못하도록 강력히 규제하여, 노는 땅은 관청에 신고하여 경작[告官耕食]할 수 있게 하였기 때문이다. 둘째로는 토지소유권이 서구의 근대적 소유권처럼 완전히 관념화되지는 못하였다. 또한, 국가법의 의지가 개인의 권리를 충분히 보장해 줄 정도로 강력하지 못했기 때문이다.

즉, 토호(土豪)나 권세가들이 현실적인 힘으로 약자의 권리를 침해하는 현상이 당시 계급사회에서 적지 않게 발생하고 있었기 때문이다. 따라서, 조선시대 민중의 권리의식은 철저하게 관념화되지는 못했다고 할 수 있다.

예주법종사상

우리 나라를 포함한 전통적·유교적 중국문화권의 전근대의 법 내지 법사상의 특성을 한마디로 예주법종(禮主法從)이라고 하는데, 법은 예치(禮治)를 위한 보조수단이며 예는 도덕규범으로, 법은 실정법으로 이해하고 있는 것이 일반적인 상식으로 되어 있다.

그러나 예주법종은 어디까지나 이상이고 실제로는 법주예종으로 발전해 왔다. 행정조직법이나 행정작용법 그리고 형사법은 실정법으로서 규정되었다.

그리고 예는 다만 이들 법의 바탕에 유교적 가치체계의 일반적 지침으로서 깔려 있었으며, 이 일반적 지침이 성문법 속에 구체적·기술적인 규정으로 십분 담겨져서 법률을 통해서 작동되는 한, 예주법종사상은 표면화되지 않았고 그렇지 못할 때에 항상 이상으로서 주장되었다.

특히, ‘법’의 주되고 기본적인 뜻은 ‘형’이었기 때문에 ‘예주법종’의 ‘법’은 ‘형’의 뜻으로 새겨야 옳고 형 외에 일반적·보편적인 법이라는 뜻이 없는 것은 아니다.

그러나 그것은 법을 거론하는 구체적 사안에 따라 판단하여야 함을 주의해야 한다. 예컨대, 형법 분야에서는 성문법과 선례가 완결적 충족성을 기하고 있었기 때문에 예가 법원(法源)으로 직접 작동되는 경우는 매우 드물었고, 사법적(私法的)인 관계에 관하여는 성문법은 거의 공공의 질서에 관련되는 한도 내에서 규정되었기 때문에 매우 드물었다. 따라서 사법관계는 예나 경의(經義)나 이(理)에 의하여 규율되었다.

예와 경의는 주로 가족관계에 적용되었으며 성현들의 말씀이나 경서(經書)나 예서(禮書)는 법적 실정성을 지니고 성문제정법과 동일한 효력이 있었으며, 기타의 재산관계·거래관계는 거의 전적으로 이에 의하여 규율되었다.

이는 천리(天理)·도리(道理)·인심(人心)·정리(情理)·경위(經緯)라고 표현되었다. 그것은 사물에 내재하는 도리이며 각자의 마음속에 공통적인 법적 확신으로 내재하는 보편타당한 일반원칙이었다. 그러므로 이 분야에서는 이가 곧 법이었던 것이고, 성문제정법과 같은 효력이 있는 제1차 법원이었다.

이와 같이 규율되는 분야에 따라서 법·예·이는 각기 제1차 법원으로서 혹은 제2차 법원으로서 적용되었던 것이다. 사서(史書)에는 <형법> 또는 <형법지 刑法志>가 있는데, 그 뜻은 오늘날과 같은 형벌법을 뜻하는 것이 아니라 형벌과 법이라는 뜻임을 주의해야 한다.

형이란 법에 위반되는 행위가 발생했을 때에 징벌하는 것이고, 법이란 위법행위를 저지르지 못하도록 사전에 방지하는 기능을 하는 것이라고 이해했던 것이다.

그러므로 법규정은 거의 예외 없이 위반의 경우에 처벌하는 형벌내용을 구체적으로 담고 있었다. 설사 순수한 행정법적 규정이라 할지라도 간접적으로는 형벌과 관련을 가지도록 되어 있었다.

그리하여 행위가 저질러진 뒤에 이를 처벌하는 것을 능사로 하여 사람들에게 두려움을 느끼게 하는 것보다는 위법행위를 저질르지 않도록 사전에 방지하여 사람들이 미리 피할 수 있게 하는 것을 목적으로 해야 한다고 확신했던 것이다.

그리하여 형벌이 아니면 법을 행할 수 없다고 생각하여 법은 일반적으로 형이라고 생각하지 않을 수 없게 되어 있었다. 그리고 형은 반드시 전형적인 형벌에 국한되는 것이 아니라 모든 제재(制裁)를 뜻하는 개념이었다.

더욱이 학자나 관료들은 법을 논할 경우에 형과 법을 결합시켜 이해하기보다는 법과 예·이를 결합시켜 이해하고자 하였다. 그리고 이를 이상으로 삼았다.

예라는 것은 천리와 인정에 합당한 법이라고 보고, 법이란 사람을 위협해서 두렵게 하고 핍박해 비통하게 만들어 백성이 감히 범하지 못하도록 하는 것이라고 생각하여 항상 법의 윤리적 기초, 즉 인간의 자연적 본성에 근거한 예를 문제삼았다.

즉, 법이 곧 예이어야 하고 예가 즉 법이어야 하며, 자연법칙인 천리·인정과의 조화를 무시하고 인위적인 법·형에 의한 통치를 배격하였던 것이다. 그것은 정형(政刑)을 부정하고 덕례(德禮)만으로 통치하는 것을 주장한 것이 아니라 법의 바탕에는 천리·인정이 깔려 있어야 법이 타당성과 실효성을 지닐 수 있다고 신념하였다.

이와 같이 예주법종사상을 이해할 경우에 예에 바탕을 두지 않은 인위적인 형벌로 백성을 협박하여 공포에 떨게 하는 참혹한 법치정치를 배척하는 것으로 이해해야 한다. 결코 예치주의를 현실적으로 관철한 것이 아니며 법과 형이 예에 바탕을 두고 있는 법치주의를 이상으로 여긴 것이다.

더욱이 예는 윤리·도덕, 특히 유교적 윤리·도덕만을 뜻한 것이 아니라 습속적 예, 즉 역사적·문화적 습속도 포괄하는 뜻도 있는 것이므로 그런 점에서 예법은 이법으로서의 실천적 행동규범이었다.

조선 후기 실학의 변법론은 진보적 성격을 띠었지만, 근본적으로는 유교적 기반을 벗어나지 못한 채 조선 말기의 사회적 현실을 개혁치는 못하였다. 오히려 세도정치로 퇴행한 조선왕조는 점차로 밀려오는 서양에 대해 잇따른 천주교박해 등을 통하여 쇄국정책을 견지하였다.

그러나 일본을 비롯한 서구 열강의 문호개방 압력을 받고 일련의 군사적 충돌을 겪으면서 마침내 개국하기에 이르렀다. 주로 중국을 통해 천주교 및 과학기술과 함께 전해지기 시작한 서양의 근대적 사상은 조선이 개국되면서 물밀듯이 전래되었다.

서양의 군사적·사상적 충격은 당시 조선인에게는 현실적인 위기상황으로 인식되었다. 그런데 여기에 대응하는 방향은 위정척사와 개화의 두 흐름으로 크게 나타났다. 위정척사파는 외부적인 위기상황에 대해 정통 주자학에로 회귀하여 더욱 폐쇄지향적으로 나아갔고, 개화파는 그러한 상황변화에 적극적으로 대처하여 근대화를 지향하였다.

개화파의 사상은 조선 후기를 걸쳐 발전해 온 실학의 사상적 전통에 의거, 외부의 급격한 충격을 적극적으로 수용해 실학파의 한계를 돌파하여 근대적 사상으로 나아간 것이다. 따라서, 서양의 근대적 법사상의 수용도 기본적으로는 같은 맥락에서 파악될 수 있다.

서양의 근대적 법사상의 전래는 19세기 말엽 김옥균(金玉均)·박영효(朴泳孝) 등 개화파 인물들이 일본에 건너가서 새로운 학문과 사상을 접촉하면서 본격화된다.

이어 유길준(兪吉濬)의 구미유람(歐美遊覽)과 서재필(徐載弼)의 미국 유학 등을 통하여 그 직접적인 수용도 이루어지게 되었다. 이들은 자신들이 수용한 근대적 사상을 실현하고자 일찍이 개화당(開化黨)까지 조직하고 갑신정변을 도모하였다가 실패하기도 하였다.

그 뒤, 개화사상의 적극적인 보급에 힘써, 유길준은 ≪서유견문 西遊見聞≫을 출판하고 서재필은 ≪독립신문≫을 발간하기도 하였다. 이들이 수용한 근대적 법사상의 내용은 대략 다음과 같다.

우선 법률에 대한 인식이 긍정적이고 적극적이다. 법률에 의해 인간을 밖으로부터 규제해감으로써 지선지미(至善至美)한 도리에 이르게 할 수 있다고 보아, 통치수단으로서 법률의 중요성을 강조하였다. 나아가 법률을 국가의 주춧돌이라고 하여 국가성립의 조건으로도 인식하였다.

개화파가 수용한 근대적 법사상의 핵심은 천부인권사상(天賦人權思想)이다. 이들은 유교적 민본사상에서의 ‘백성[民]’이라는 총체적 개념을 개인의 차원으로 해체하였을 뿐만 아니라, 이를 근대 자연법사상에 위치지움으로써 개인으로서의 인간의 존엄성과 평등을 주장하였다.

따라서 양반과 노비의 계급이 존재하는 불평등한 신분제도의 철폐는 물론, 축첩금지(蓄妾禁止)와 개가허용(改嫁許容) 등 남녀평등도 실현하여야 할 과제로 보았다.

나아가 인권의 구체적인 내용들도 언급하고, 특히 백성이 국가의 주인이라는 국민주권사상까지 피력하였다. 법의 운용에서도 인권과 관련하여, 양반 권세가들의 자의적인 사형(私刑)을 금지하고 국가도 악형과 고문을 폐지해야 한다고 주장하였다.

또한, 재판은 적법절차에 의해 공개적으로 진행되어야 한다고 강조하였고, 소박하나마 죄형법정주의(罪刑法定主義)에 대한 인식도 보여주었다.

열강의 각축 속에 국가적 위협을 느껴야 했던 현실적 상황하에서, 근대적 국제법사상의 수용은 자연스러운 것이었다. 즉, 모든 국가는 독립적인 주권을 가지며 이는 국력의 강약에 관계없이 평등하다는 것이다.

국가주권평등사상에 의하면, 중국에 조공을 바치는 사실이 조선의 독립주권을 손상시키는 것이 아니며, 따라서 중국의 속국이 아니라는 것이다.

이는 규범적인 평등관념을 사실적인 불평등관계와 구분함으로써, 중화사상(中華思想)에 근거한 전통적인 사대관념을 근본적으로 부정하고, 나아가 당시 열강의 위협에 대처하려고 하였다.

이러한 근대적 법사상은 대한제국의 출범으로 구체화되려 하였으나, 끝내 일본에 병합되면서 자주적인 근대화의 좌절과 함께 근대적 법사상의 자체적 발전도 왜곡되기에 이르렀다.

항일독립투쟁에 여념이 없던 일제강점기에 문화적인 암흑기로서 법사상도 전반적으로 크게 부진할 수밖에 없었다. 일제에 의해 도입된 서구의 근대적 법체계는 식민지지배에 필요한 사회통제적 기능이 주목적이었다.

따라서 갑작스럽게 이식된 생소하고 복잡한 법체계에 대한 혼란과 저항감이 컸다. 뿐만 아니라 법에 의하기만 하면 된다는 억압적이고 권위주의적인 법운용에 대한 법만능주의 또는 법허무주의적 사고방식이 만연하게 되었다.

결국 근대적 법체계의 이식은 근대적 법의식이나 권리의식을 신장시키는 데 도움이 되기는커녕, 그 과정과 운용의 피동성 및 강압성으로 말미암아 준법정신의 결여, 법의 경시풍조를 심화시켜 오히려 부정적이고 회의적인 법문화만을 남겼다.

8·15광복 후에는 민주주의적 자유·평등의 법사상이 절대적 가치이념으로서 추구되었고 이것이 <헌법>에 명시적으로 규정되어 오늘에 이르고 있다. 한편, 일제강점기에 풍미했던 독일식의 개념법학 내지는 법실증주의는 질서와 안정을 추구했던 지금까지의 정치·경제·사회적 상황하에서 기본적으로 고수되어 왔다.

그 가운데서도 법실증주의를 극복하기 위한 시도로 자연법재흥을 위한 시도가 이루어졌고, 이러한 사상 경향은 법실증주의에 힘입은 정치적 독재타도의 이론적 기반이 되었다.

그 밖에도 진정한 민주주의의 실현을 위한 사상적 뒷받침의 시도가 이루어지고 있다. 그러나 전근대적 법의식과 특히 일제강점기에 왜곡된 법문화는 쉽게 극복되지 못하고 있는 실정이다.

따라서 외국의 법사상의 주체적이고 비판적인 수용을 통하여 왜곡된 법문화를 극복하고 아울러 우리의 전통적 법사상과 법문화를 비판적으로 계승하여 창달하는 일이 현대 한국 법사상의 과제라 하겠다.