군례악 ()

줄여서 ‘군악(軍樂)’이라고도 하고, 취악기와 타악기가 주된 구실을 담당하기 때문에 조선시대 이후에는 ‘취타악(吹打樂)’ 또는 ‘취타’라고 한다. 군례악은 삼국시대로부터 ‘고취(鼓吹)’라고 불렸다.

예를 들면, 신라 문무왕이 김유신(金庾信)의 장사에 군악고취(軍樂鼓吹) 1백 인을 보냈고, 고려시대에도 고취가 사용된 것이 ≪고려사≫ 예지(禮志) 사환의(師還儀)에 나타난다. 조선 건국 이후부터는 오늘의 취타가 새로 생겼다.

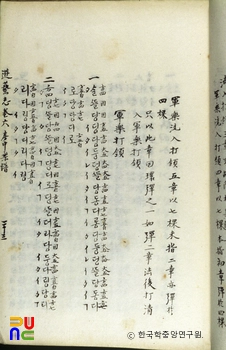

군례악 취타에 사용되어 온 악기는 그 편제와 규모가 시대에 따라 다소 변화와 차이가 있었으나 대개는 편성내용에 따라 대취타와 소취타로 구분하였다.

대취타는 취고수(吹鼓手)가 담당하는 징(鉦, 錚)·북[鼓]·자바라(啫哱囉) 등 타악기와 태평소(太平簫)·나발(喇叭)·나각(螺角) 등 취악기가 합성된 편성에 세악수(細樂手)가 연주하는 대금(大笒)·피리[觱篥]·해금(奚琴)·장구[杖鼓] 등의 편성이 함께 어울려 꾸며진 편제를 말하는 것으로, 많으면 50여 명 혹은 60명도 훨씬 넘는 큰 군악편대였다.

소취타는 대취타 편제에서 세악내취가 빠져 축소된 짜임새를 일컫는 것으로, 작으면 10여 명의 소편대도 가능하였다. 대체로 이와 같은 악기 편성법이 오늘날까지 전해지고 있으나 이름만 있고 전하지 않는 악기로 나(鑼), 큰 물소뿔로 만든 대각(大角), 주라(朱刺:붉게 칠한 대각의 일종)·점자(點子:소형 운라) 등이 보인다.

그리고 겸내취(兼內吹)로 불리던 군악대는 궁중의 선전관청(宣傳官廳)에 매여 행악(行樂)을 취주했는데, 행악에는 성문 안 행진과 성문 밖 행진이 중요한 행례(行禮)였다. 이 때에는 전부고취(前部鼓吹)와 후부고취(後部鼓吹)의 앞뒤 두 악대가 참가하여 크게 위엄과 호방을 과시하였다.

또한, 취타악은 겸내취 외에 서울 장안의 5영문에도 상설되어 군대의 행렬이나 전쟁에서 개선할 때, 그리고 주장(主將)이 기동할 때, 진문(陣門)을 여닫을 때 등의 행사에서 취주되었다. 어전 겸내취와 5영문에는 대취타를 상비하였고, 지방의 각 감영과 병영·수영 및 각 고을에는 소취타를 배치하였다.

군례악대의 취고수와 세악수의 악복은 전립(戰笠)을 쓰고 누른 빛의 천익[黃天翼]이라는 전복을 입었으며, 여기에 남색 전대[藍纏帶]를 띠고 흰 행전을 쳤으며 미투리[麻土履]를 신어 날씬한 모습으로 경쾌하게 차렸다.

국권상실 후 거의 인멸의 위기를 겪어야 했던 취타악은 1961년 국립국악원에서 한말 취적수(吹笛手)의 한 사람이던 박순오에게 사사하였다는 최인서(崔仁瑞)를 초치하여 태평소의 취타악 전곡과 각 악기의 취법·타법 등을 온전하게 부활하여 재현시켜 냄으로써 오늘까지 계승해 오고 있다. 또한, 1968년부터는 육군 군악대 안에 국악군악대가 창설됨으로써 취타악의 보존과 발전에 기여하고 있다.