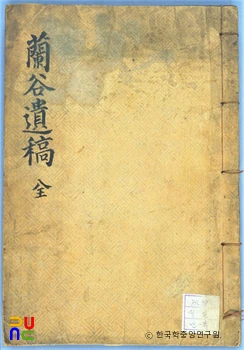

난곡유고 ()

4권 1책. 목활자본. 1929년 그의 후손 해영(海榮)에 의하여 편집, 간행되었다. 권두에 김영한(金寗漢)의 서문이 있다. 연세대학교 도서관에 있다.

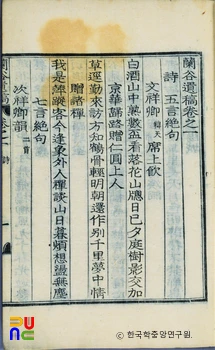

권1∼3은 시 60수, 서(書) 1편, 제문 3편, 기 2편, 설 2편, 명 1편, 논 2편, 발 1편, 잡저 1편, 책(策) 6편, 권4는 부록으로 행장·묘표·묘지·묘갈명 각 1편 등으로 구성되어 있다.

시는 그 의경(意境)이 고아하며 표현이 자연스러운 것이 특징이다. 「일림사(日林寺)」·「유성불사(遊成佛寺)」 등에서는 산사(山寺)의 풍경을 유락적 기분으로 묘사하고 있으며, 「영백(詠柏)」·「영규(詠葵)」 등 영물(詠物)의 시에서는 고상한 정취를 느끼게 한다. 「음회(吟懷)」·「우음(偶吟)」·「입춘(立春)」·「자견(自遣)」 등에서는 은일적인 감정을 잘 표현하였다.

서(書)인 「상통제사이공시백서(上統制使李公時白書)」는 임진왜란 뒤에 경적(經籍)이 모두 불에 타서 없어졌으므로 책을 많이 인쇄, 반포할 것을 권한 글이다.

「유삼각산기(遊三角山記)」는 관악산 불성사(佛成寺)에서 공부하는 중에 안직재(安直哉) 형제와 동행하여 삼각산을 유람하면서 쓴 기행문이다. 삼각산을 일명 복정산(覆鼎山)이라고도 불렀다는 내용이 있다.

「서시제자(書示諸子)」는 아들을 훈계한 글로, 효제와 덕행을 실천할 것과 술은 사람의 마음을 해치는 요사스러운 것이므로 가까이하지 말라고 하는 내용이다.

이밖에 논에는 옳지 못한 사람에게 상을 주어서는 안 된다는 「봉불의후론(封不義侯論)」이 있고, 책은 치국(治國)·변무(辨誣) 등 군학(君學)과 시무(時務)에 대한 대책을 설명한 과제문으로 되어 있다.