문자 ()

달리 말하면 시각적 기호에 의한 인간 상호간의 의사소통체계가 곧 문자이다. 말이 귀를 통하여 의사소통을 담당하는 데 반하여 문자는 눈을 통하여 의사소통을 담당하며, 말이 사람의 목소리로 이루어지는 데 반하여 문자는 ‘눈에 보이는 기호(visible marks)’로 이루어지는 것을 그 특징으로 한다.

사람의 목소리는 입에서 나온 순간 즉시 사라지고, 또 멀리 떨어져 있는 곳에는 미치지 않는 제약을 갖는 데 반하여, 이것을 시각적인 기호로 바꾸어 기록해 놓는 문자는 항구적이고 먼 곳이나 훗날로 옮겨 전달할 수 있다는 특징을 갖는다. 즉, 문자는 말이 갖는 시공상(時空上)의 제약을 극복한다는 특징을 지닌다.

따라서 문자는 말에만 의존했을 때의 한계를 보완해 주는 의사소통의 다른 한 수단이다. 그만큼 문자는 말과 직접적인 관계를 가지면서 그 말을 기록하는 체계라는 점을 가장 큰 특징으로 한다.

아무리 인간의 의사소통 수단으로 쓰이고, 또 그것이 시각적인 수단이라고 하더라도, 만일 그것이 말과 직접적인 관계를 맺지 않는다면, 또는 그것이 말을 기록하는 수단으로 쓰이는 것이 아니라면 문자라고 할 수 없다.

예를 들어, 옛날에 의사 전달 수단으로 널리 쓰였던 봉화(烽火)는 문자가 아니다. 교통순경의 손짓도 훌륭하게 의사를 나타내 주지만 문자라고 할 수 없다. 그것들은 항구적이지도 않을 뿐더러 말을 기록하는 수단들이 아니기 때문이다.

문자는 또한 말과 직접적인 관계를 갖되, 그 문자의 글자(letter) 하나하나가 말의 어떤 단위를 대표하는 방식의 관계를 갖는다. 말의 어떤 단위를 대표해 주는 수단이 아니면 그 역시 문자라고 할 수 없다.

단어면 단어, 음절이면 음절 등 어떤 언어 단위와 글자 한 자 한 자가 1:1의 대응관계를 가질 때라야 비로소 어떤 시각적 기호가 문자의 자격을 갖게 되는 것이다.

본격적인 문자가 만들어지기 전에 인류는 앞에서 말한 청각적인 말의 제약을 극복하기 위해 여러 시각적인 보조수단을 동원하였다. 계산막대기(counting stick), 조개구슬(wampum), 새끼매듭(quipu writing) 등이 그 대표적인 것들이다.

계산막대기는 자기가 관리하고 있는 소의 수를 막대기에 눈금을 새겨 표시하던 것이며, 조개구슬은 여러 가지 빛깔의 조개를 염주 모양으로 꿰어 어떤 의사를 전달하던 것으로, 가령 흰색은 평화, 자주나 보라색은 전쟁, 검은색은 죽음, 녹색은 곡물 등을 가리킨 것이 그것이다.

새끼매듭은 고대 페루 등에서 쓰이던 것으로 새끼의 종류·매듭·빛깔·길이 등의 여러 가지 배합상태로 주로 물건의 수량을 나타내던 것인데, 이는 결승문자(結繩文字)라고 불릴 만큼 널리 알려진 방식이었다.

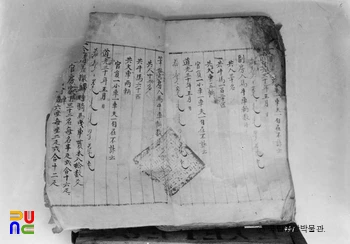

우리 나라에서도 신라시대에 나무를 새겨 의사를 전달했다는 ‘각목위신(刻木爲信)’이라는 기록이 ≪양서 梁書≫의 신라전(新羅傳)에 나온다. 그러나 이와 같은 수단들은 그 어느 것도 아직 문자의 단계라고 하기 어렵다.

이것들이 나타내 줄 수 있는 의사소통의 범위가 너무 한정되어 있어, 그것이 비록 시각적인 기호체계이기는 하지만 말을 기록하기 위한 기호체계라고 할 단계는 아니기 때문이다. 겨우 기억을 도와 주는 기억방조(記憶幇助) 체계에 불과하였다.

더구나 이러한 것들은 조개나 새끼 등의 물건을 직접 이용하는 방식이어서 번잡스럽고, 그 때문에 먼 곳으로나 훗날에 의사를 전달한다는 문자 본래의 임무를 수행하기에는 매우 불편한 방식이었다. 여러모로 이 방식들은 말을 대신해 줄 만한 수단이 되지 못했으며, 따라서 문자 단계에는 도저히 미칠 수 없는 방식이었다.

말에 의한 의사소통의 한계를 보완하는 보다 일반적이고 보다 편리한 수단은 그림이었다. 바위나 진흙이나 천 등에 그림을 그려 의사소통의 수단으로 삼은 것이다.

아메리칸 인디언에게서 발견된 것을 보면, 배 몇 척에 군사 몇 명이 며칠 동안 호수를 지나 적지(敵地)에 원정 간 이야기나, 위의 [그림 1]에서처럼 교회 옆 어디서 만나자는 연인에게 보내는 사연 등을 표현한, 예술로서의 그림이 아니라 순전히 의사 전달용의 그림이 널리 일반화되어 있었다.

말로 표현할 것을 돌이나 천 등에 그림을 새기거나 그려서 표현하는 것은 확실히 말을 문자로 시각화하는 행위와 일치한다. 오늘날 ‘쓴다’는 의미를 갖는 여러 나라 말의 단어들이 어원적(語源的)으로 ‘새긴다’나 ‘그린다’라는 의미를 갖는 단어에서 온 것도 이러한 일치에 따른 것이다.

이와 같은 의사소통용의 그림이 문자의 원초적인 모습임에는 틀림없다. 그러나 이러한 그림도 아직 문자는 아니다. 그 그림들이 말 하나하나를 그대로 옮겨 표기하는 방식으로 그려진 것은 아니기 때문이다.

다시 말하면, 시각적 기호 하나와 어떤 말의 단위 하나가 1:1의 대응관계를 성립한 때에야 비로소 그 기호들이 문자 자격을 갖게 되는데, 위의 단계의 그림들은 그러한 단계에 도달해 있지 않기 때문이다.

때로 위의 그림들을 그림문자 또는 회화문자(繪畫文字, picture writing, pictograph)라고 불러 문자의 일종으로 간주하는 일이 있다. 그러나 문자의 기원(起源)이 이들 그림이라는 것을 강조할 수는 있으나, 이들을 진정한 문자라고 볼 수는 없을 것이다.

문자는 글자 하나하나가 말의 어떤 단위를 대표하느냐에 따라 흔히 단어문자(單語文字, word writing), 음절문자(音節文字, syllabic writing), 음소문자(音素文字, phonemic writing) 등으로 분류된다. 음소문자는 자모문자(字母文字, alphabetic writing)라고 부르는 일도 많다.

단어문자는 각 글자가 대표하는 단어가 의미를 가지고 있으므로, 표의문자(表意文字, logographic writing)라고 부르기도 한다.

각 글자가 어떤 음가(音價)도 대표하고 있기는 하지만, 반드시 어떤 의미도 대표한다는 뜻에서 표의문자라고 불리는 것이다. 이에 반하여 음절문자나 음소문자는 각 글자가 대표하는 단위가 의미 단위가 아니고 소리 단위인 음절이나 음소이기 때문에 표음문자(表音文字, phonographic writing)라고 불린다.

단어문자

글자 한 자가 대표하는 단위가 단어인 문자체계. 문자의 발달사로 보면 단어문자는 인류가 만든 최초의 문자체계이다.

단어보다 더 큰 언어 단위인 구(句)나 문장은 그 내용도 단순하지 않을 뿐더러 그 수도 한정되어 있지 않아 그것들에 대응시켜 글자 하나씩을 만들어 내는 일이란 불가능에 가깝다고 해야 할 것이다. 따라서 인류가 최초로 만든 문자체계가 단어문자였다는 것은 퍽 자연스러운 현상이었다고 할 수 있다.

단어문자의 최초 모습은 상형문자(象形文字, pictograph)였다. 상형문자란 표현하고자 하는 대상의 형체를 간략한 그림의 형태로 모사하여 만든 문자를 말한다. 인류 문명의 발상지에서 비롯된 문자들은 한결같이 상형문자였다.

서기전 3100년경에 만들어진 메소포타미아의 수메르문자(Sumerian writing), 기원전 3000년경에 만들어진 이집트의 신성문자(神聖文字, hieroglyphic writing), 기원전 1500년경에 만들어진 시리아지방의 히타이트문자(Hittite文字), 서기전 1300년경에 만들어진 중국의 한자(漢字)가 그것들이다.

이들 글자는 [그림 2]에서 보듯이 다 같이 사물의 형체를 아주 간략화된 그림의 모습으로 만들었는데, 그 발상법이 매우 흡사함을 보여준다. 각기 다른 지역, 다른 시대에 만들어진 인류 최초의 문자들이 한결같이 같은 발상법을 바탕으로 만들어진 상형문자라는 점은 매우 흥미롭다고 할 것이다.

그런데 이러한 상형문자는 그림을 그리는 데 시간도 걸리고, 또 정확히 그리기 어렵다는 불편도 있다. 그래서 이들은 점차 획의 모양으로 간략화되어 글자 본연의 모습을 띠게 된다.

한자를 예로 보아도 해를 ‘日(일)’, 나무를 ‘木(목)’, 집을 ‘家(가)’, 별을 ‘星(성)’이라고 씀으로써 처음 상형의 대상이었던 사물의 모습은 이미 찾아보기 어렵게 되었다. 참고로 ‘馬(마)’ 자와 ‘目(목)’ 자가 변천되어 온 과정을 그림으로 보이면 [그림 3]과 같다.

이집트문자도 신성한 일을 새기는 데 쓰인 문자라 하여 신성문자라고 불릴 때의 글자 모습은 왕의 무덤 등에 새겨진 글자에서 보듯이 사물의 형체가 그대로 뚜렷이 나타난다.

그렇지만, 일상용으로 발전된 승려용(僧侶用, hieratic) 문자와 민간용(民間用, demotic) 문자는 흘림체[草書體]가 되어 사물의 형체와는 거리가 먼, 획으로 된 글씨가 된다. 메소포타미아의 수메르문자도 마찬가지였다.

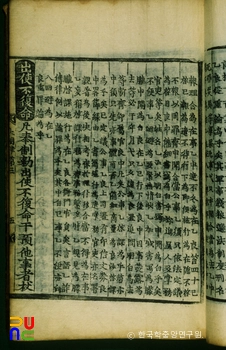

그림의 모습을 가졌던 글자가 [그림 4]에서 보듯이 나중에는 완전히 쐐기 모양의 획으로 바뀐다. 수메르문자를 흔히 설형문자(楔形文字, cuneiform writing)라고 부르는 것은 이 글자들이 이처럼 쐐기 모양의 획으로 되었기 때문이다.

그런데 이처럼 상형의 방식에 의해 글자를 만드는 일은 한계를 갖는다. 형체가 뚜렷이 있어 그림으로 형상화하기 쉬운 것이면 몰라도 그 형체를 잘 잡을 수 없는 추상적인 개념 같은 것은 형체를 본뜨는 일이 쉽지 않기 때문이다. ‘정(情)·사랑·믿음·힘·병(病)·신(神)’이라든가 ‘바쁘다, 춥다, 밝다, 미워하다’ 등의 추상적인 개념을 상형의 방식으로 문자화하기는 매우 어려울 것이 분명하다. 그 때문에 상형의 방식으로 만들어진 글자는 매우 한정될 수밖에 없고, 따라서 단어문자에는 상형의 방식 이외의 방식으로 만들어진 것이 많다.

한자를 예로 보면, 5만여 한자 중 상형방식으로 만들어진 글자는 전체의 3% 정도라고 한다. 나머지는 지사(指事)·회의(會意)·형성(形聲)·전주(轉注)·가차(假借) 등의 방식으로 만들어졌고, 그 중에서도 형성의 방식으로 만들어진 글자가 전체의 90%에 달한다.

지사란 ‘上’이나 ‘下’ 자를 수평의 ─의 위와 아래에 점을 찍어 와 처럼 만드는 방식에서 보듯이, 어떤 사물 자체의 형체를 본뜨는 것이 아니라 그 관념적인 특징을 형상화시키는 방식이다.

또 회의는 관련되는 의미를 갖는 글자를 모아 새 뜻을 갖는 글자를 만드는 방식이니, ‘밝다’라는 글자를 해와 달을 가리키는 글자인 ‘日’과 ‘月’을 결합시켜 ‘明’처럼 만든 것이 그 예이다.

형성은 글자의 한 부분은 뜻을 나타내고 나머지 부분은 음을 나타내도록 만드는 방식이니, ‘枝·板·松·梅·梨’ 등에서 ‘木’은 이들이 나무와 관련되는 뜻을 갖는 글자들임을 가리키고, ‘支·反·公·每·利’ 등은 그 음을 가리키는 것이 그 예이다.

전주는 관련 있는 의미의 글자로 전용(轉用)하여 쓰는 방식으로, ‘나쁘다’는 뜻의 ‘악(惡)’을 ‘싫어한다’는 뜻의 글자로 전용해 쓰는 것이 그 예이다.

가차는 음이 같은 것을 근거로 하여 전혀 다른 의미를 가리키는 글자를 빌려 쓰는 편법인데, ‘가죽’을 가리키는 ‘혁(革)’을 ‘혁명·혁신’ 등에 쓰일 때의 ‘革’처럼 ‘고친다’는 의미의 글자로도 쓰는 것이 그 예이다.

이상에서 보면 상형의 방식은 단어문자를 만드는 방식의 일부에 지나지 않는다. 다시 말하면, 상형문자는 단어문자의 일부에 지나지 않는다. 단어문자는 처음에는 전부 상형문자였다.

그러나 차차 상형 이외의 방식에 의한 단어문자가 많이 만들어져 단어문자에는 상형문자가 아닌 것이 많아지게 된 것이다. 그러니까 단어문자와 상형문자의 관계는 전체와 부분의 관계이다. 모든 상형문자는 단어문자이지만, 모든 단어문자가 상형문자인 것은 아니다.

단어문자는 단어 하나에 글자 하나씩을 만들어야 하므로 글자수가 대단히 많은 것을 그 특징으로 한다. 중국의 한자가 5만 자에 달하는 것이 대표적인 예이다. 다른 단어문자들은 이렇게 많지는 않지만 수메르문자가 600자, 이집트문자가 700자, 히타이트문자가 450자여서 역시 글자수가 매우 많음을 볼 수 있다.

한자가 유난히 많은 것은, 한자는 오늘날까지도 단어문자로 남아 있어 단어마다 글자 하나씩을 만들지 않을 수 없었기 때문이다.

다른 단어문자들이 한자에 비해 훨씬 적은 글자를 갖는 것은 그 문자들은 후세에 음절문자로 바뀌어 더 이상 단어문자로 쓰이지 않게 되었기 때문이다. 인류가 최초로 만든 문자는 모두 단어문자였지만 오늘날까지 쓰이고 있는 단어문자는 중국의 한자뿐이다.

음절문자와 음소문자

음절문자는 글자 하나하나가 언어 단위 중 음절을 나타내 주는 문자이며, 음소문자는 글자 하나하나가 음소, 즉 자음과 모음을 따로 분절하여 나타내 주는 문자로서 이 둘은 언어 단위 중 말의 의미가 포함되어 있지 않은 순전한 소리의 단위를 나타내 준다는 점에서 표음문자라고 불린다.

문자발달사에서 음절문자의 탄생은 큰 뜻을 갖는다. 말은 궁극적으로 사람의 의사를 전달하기 위한 수단이며, 문자 역시 그러하다.

그러나 그 말이 뜻만으로 이루어져 있지 않고 더 일차적인 구성요소는 소리인데, 말을 시각화한 문자에서도 그 소리를 시각화한 기호가 일차적인 구성요소가 되게 한다는 것은 말과 문자의 관계를 매우 합리적으로 맺어 주는 것이 된다.

음절문자의 단계는 이 합리적인 관계가 음소문자만큼 완벽하지는 않지만, 표음문자의 세계를 열었다는 점에서 큰 도약이었다고 하지 않을 수 없다.

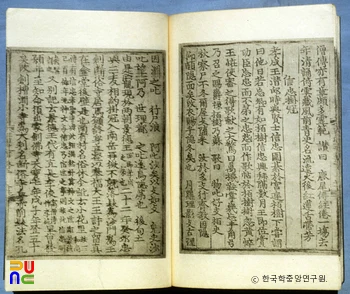

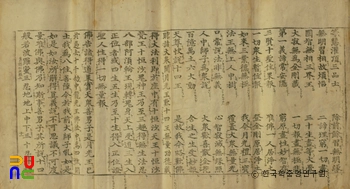

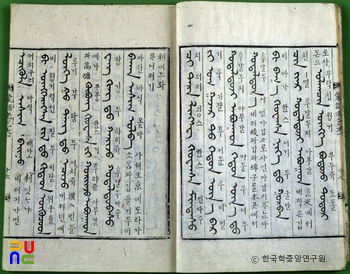

대부분의 음절문자는 그때까지 쓰이던 단어문자에서 모양과 소리를 따다가 만드는 방식으로 만들어졌다. 그 대표적인 예로 [표]에서 보듯이, 일본의 가나(假名)가 한자의 ‘加·多·阿·伊·宇’ 등에서 그 일부를 떼어다가 ‘カ·タ·ア·ナ·ウ’의 글자를 만들고, 이 글자의 음들도 ‘가·다·아·이·우’처럼 한자의 음에서 따온 것을 들 수 있다.

메소포타미아지방의 설형음절문자(楔形音節文字, cuneiform syllabary)는 설형문자에서 발전되었고, 기원전 2세기 후반에 페니키아족(Phoenician), 헤브류족(Hebrews) 등의 셈족이 쓰던 서셈족음절문자(West Semitic syllabary)는 이집트문자에서 발전되었다.

일본의 가나도 처음 5세기 무렵에는 한자를 수입하여 쓰다가 9세기에 이르러 앞의 설명과 같은 방식으로 한자에서 자형(字形)과 음을 빌려다가 만든 것이다.

이들 음절문자는 단어문자에 비하여 글자수가 대폭적으로 줄어들었다. 설형음절문자가 100∼130자, 서셈족음절문자가 22∼30자, 일본의 가나가 50자여서 5만 자의 한자와는 물론이지만 600∼700자의 다른 단어문자와도 비교가 되지 않을 만큼 적은 수의 글자가 된 것이다.

이는 물론 말을 구성하는 음절의 종류가 단어의 수보다 훨씬 적기 때문인데, 여기서 인류가 문자를 표의문자에서 표음문자로 발전시키는 이유를 깨닫게 된다.

이 음절문자에서 한 단계 더 발전한 것이 음소문자이다. 인류가 만들어 쓰는 문자 중 음소문자 다음 단계의 문자는 없고, 또 있을 가능성도 없으므로 음소문자는 문자발달사에 있어 최종 단계의 문자요, 문자 중 가장 높은 수준의 문자라고 할 수 있다.

음소는 소리 단위 중에서도 가장 기본적인 단위로 언어마다 그 수가 아주 일정하게 한정되어 있다. 이에 비하여 음절은 음소들이 여러 가지로 조합하여 이루어지므로 그 수가 음소보다 훨씬 많아지고 구조도 복잡하다.

따라서 음소 하나에 글자 하나씩을 만드는 음소문자는 음절문자보다 글자수가 훨씬 줄고 체계도 아주 간명해진다. 음소문자가 문자 중 가장 높은 수준의 문자인 것은 이 때문이다.

음소보다 더 작은 단위인 음성(音聲)을 대표하는 문자는 없다. 일반 언중(言衆)이 분별해 내는 최소의 단위는 음소이며, 음성의 분별에는 미치지 못한다. 가령, 한국 사람들은 [l]음과 [r]음을 발음하기는 하지만, 이들을 구별하지 못하고 다 ‘ㄹ’음으로 받아들인다. 달리 말하면, 한국어에는 ‘ㄹ’음이 [l]로 소리 나느냐, [r]로 소리 나느냐에 따라 단어의 뜻이 달라지는 일이 없다.

따라서 한국어를 기록한 음소문자를 만들 때 ‘ㄹ’자면 족하며, 이를 [l]음을 대표하는 글자와 [r]음을 대표하는 글자로 나누어 만들 필요가 없다. 그러므로 음소문자는 문자 중, 그리고 언어의 단위 중 가장 작은 단위를 대표하는 문자이기도 하다.

음소문자는 음절문자가 대부분 단어문자를 변모시켜 만들었듯이, 그때까지 쓰이던 음절문자를 변모시켜 만든 것이 많다. 그 가장 대표적인 것이 페니키아의 음절문자에서 발전된 인류 최초의 음소문자인 그리스의 자모(字母)들이다.

그리스에 페니키아문자가 전래된 것은 기원전 850∼800년의 일로 추정되는데, 그리스인들은 페니키아문자의 몇몇 글자를 모음을 나타내는 글자로 전용함으로써 자음과 모음을 따로 나타내 줄 수 있는 음소문자를 만든 것이다.

페니키아문자는 서셈족의 음절문자들이 다 그렇듯이, 각 글자는 자음만을 나타내 주고 모음은 그때 그때 여러 가지로 달리 읽힐 수 있는 체계였다. 가령, ‘t’가 [t]음을 대표하는 글자라면 그것은 때에 따라 [ta]로도 읽히고 [to]로도 [ti]로도 [tu]로도 읽혔다.

이것을 그리스인들은 ‘t’로는 [t]만을 대표하게 하고, 모음 [a], [i], [u], [e], [o]등을 나타내 주는 글자는 서셈족 음절문자에서 이른바 약자음(弱子音, weak consonant)이라는 글자로서 충당하여 인류 최초로 자음글자와 모음글자가 분리된 음소문자를 만들었다.

이처럼 그리스에서 만들어진 문자는 다시 페니키아로 역수출되어 점차 세계 각지로 퍼져 오늘날 세계에서 가장 널리 쓰이는 로마자가 되었다.

결국, 로마자는 그리스문자와 페니키아문자로 거슬러 올라가 멀리 이집트의 상형문자에 그 연원을 둔, 장구한 세월에 걸쳐 변모를 거듭하여 이루어진 것인데, 그 과정을 대표적인 몇 글자로써 보이면 [그림 5]와 같다.

1443년에 창제되어 오늘날까지 우리가 쓰고 있는 한글은 문자의 종류로 보면 완전한 음소문자이다. 문자발달사면에서 보아 그 최종 단계인 음소문자라는 점에서 한글은 우선 우수한 문자라고 할 수 있다.

한글은 앞에서 본 음소문자의 경우와는 달리 앞 단계의 어떤 문자를 변모시켜 만든 것이 아니고 전혀 새로이 창안해 낸 문자이다. 한글은 다른 문자에 기원을 두지 않은 점에서뿐만 아니라 그 제자원리(制字原理)가 과학적이고 조직적이며, 또 다른 문자에서 그 유형을 찾을 수 없다는 점에서 매우 독창적인 문자다.

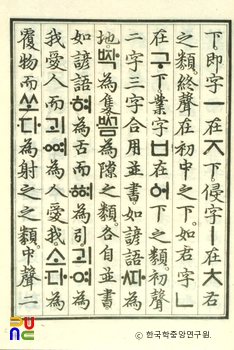

먼저 ‘ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ, ㅇ’의 모양을 발음기관에서 본떠 온 것이 그러하다. ‘ㅁ’은 입의 모양을 본뜬 것이고, ‘ㅅ’은 이빨의 모양을, ‘ㅇ’은 혀의 모양을, ‘ㄱ’은 혀의 뒤쪽이 입 천장에 닿는 모양을, ‘ㄴ’은 혀끝이 윗잇몸에 가 닿는 모양을 본떠 만든 것이다.

어떤 글자를 그 글자가 대표하는 발음기관의 모양에서 본뜬다는 착상은 매우 기발할 뿐만 아니라, 과학적이며 또 다른 문자에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 착상이다.

한글은 또 기본 글자를 먼저 몇 개 만들어 놓고 나머지 글자는 거기에다 획을 더하거나 그 기본 글자들을 결합시켜 만들어 간 점에서도 특이하다. ‘ㄱ’에다 획을 더하여 ‘ㅋ’ 자를 만들고 ‘ㄴ’에다 획을 더하여 ‘ㄷ’ 자를 만들고 거기에다 다시 획을 더하여 ‘ㅌ’ 자를 만든 것이 그 예이다. ㅁ→ㅂ→ㅍ이나 ㅇ→ㆆ→ㅎ도 다 마찬가지이다.

모음글자는 세 기본 글자인 ‘·, ㅡ, ㅣ’를 만들고 나머지는 이들을 결합시켜 ‘{{%005}}, {{%006}}, {{%098}}, {{%099}}, {{%007}}, {{%008}}, {{%003}}, {{%004}}’ 나 ‘{{%006}}, {{%009}}, {{%010}}, {{%011}}, {{%012 }}, {{%013}}’처럼 만들어 갔다.

글자를 이처럼 기본 글자와 거기서 파생되는 글자로 이원화시킨 방식도 매우 독창적인 방식이다. 이 이원적인 방식은 한글을 매우 조직적인 문자가 되게 하기도 하였다. 소리에서 같은 계열의 것은 글자 모양에서도 공통성을 갖게 되어 있는 것이 그것이다.

‘ㄴ, ㄷ, ㅌ’은 모두 치조음(齒槽音)인 공통성을 가지는데, 글자 모양에서도 관련이 깊게 만들어졌으며, ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ’은 모두 거센소리인데 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’과 같은 평음(平音)에 비하여 획을 많이 가지고 있다는 공통점을 가지고 있다.

또 ‘ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ’는 모두 이중모음의 글자들인데, 역시 ‘ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ’와 같은 단모음(單母音)의 글자에 비하여 획을 하나씩 더 가지고 있다는 공통성을 지니고 있다. 이는 이원적인 방식에서 얻어진 조직성이다.

한글은 확실히 여러 점에서 독창적이며 특이한 문자이다. 그러나 한글의 가장 특이한 점은 이른바 음절합자(音節合字) 방식일 것이다. 글자를 자음글자·모음글자로 분리하여 음소 단위로 만들어 놓았으면서도, 그 운용에서는 음절 단위로 모아쓰기를 하도록 한 것이다.

이는 무엇보다 한자의 영향이라고 생각된다. 한자 ‘江’의 음을 한글로 적을 때 ‘ㄱ ㅏ ㅇ’처럼 풀어쓰기보다 ‘강’으로 모아쓰는 것이 한결 자연스럽게 생각되었을 것이기 때문이다.

그런데 결과적으로 이 모아쓰기 방식은 음소문자로 하여금 단어문자가 갖는 장점인 표의성(表意性)을 얼마간 발휘할 수 있도록 해 주었다.

‘닭’이나 ‘꽃’과 같은 글자는 그 모양이 독특하여 풀어 썼을 때보다 훨씬 더 한눈에 어떤 단어를 가리키는지를 알게 해 주어 마치 단어문자를 볼 때와 같은 효과를 주는데, 이것은 모아쓰기에서 결과되는 효과이다. 모아쓰기 방식은 한글의 특징 가운데 가장 큰 특징이며, 또 한글의 실용적인 효용을 높여 준 방식이라 해도 좋을 것이다.

인간의 의사소통은 한편으로는 귀를 통하여 말로 이루어지고, 다른 한편으로는 눈을 통하여 글로 이루어진다.

이를 구분하여 전자를 음성언어(spoken language)라 하고, 후자를 문자언어(written language)라고 한다. 전자는 소리를 매개로 하여 말로 되는 언어이며, 후자는 문자를 매개로 하여 쓰인 언어라는 뜻이다.

문자는 표음문자라 할지라도 소리 하나하나를 시각화하는 데 그치는 것이 아니라, 궁극적으로 문자언어를 이루어 그로써 인간 상호간의 의사소통을 담당하는 것을 그 목적으로 한다.

소리가 음성언어를 만들기 위해 서로 모여 단어를 이루고 그것들을 다시 뭉쳐 문장을 만들 듯이, 문자도 비록 음소문자일지라도 대개 단어 단위로 다시 묶이고 그것들이 다시 모여 구와 문장을 이룬다.

문장을 만들기 위해 문자를 운영하는 규칙을 흔히 정서법(正書法, orthography), 또는 표기법(表記法)이라고 한다. 한 단어를 어떤 글자들을 어떻게 배열하여 표기하고, 어떤 때는 대문자로 쓰고 어떤 때는 소문자를 쓰고, 어떤 곳은 붙여 쓰고 어떤 곳은 띄어쓰며, 어떤 곳에는 어떠어떠한 부호나 구두점(句讀點)을 찍는다는 등등이 모두 정서법에 속한다.

이 중 가장 핵심적인 것이 단어 단위의 표기를 어떻게 하느냐 하는 것이다. 흔히 철자법(綴字法, spelling)이라고 부르는 것은 이 단어의 표기방식을 일컫는다. 말을 문자화함에 있어 가장 중심이 되는 과제는 결국 이 철자법을 어떻게 하느냐에 있다고 할 수 있다.

정서법, 좁게는 철자법이 말의 소리를 시각화함에 있어 어떻게 하는 것이 가장 이상적이냐에 대해서는 대개 두 가지 견해가 있다.

그 하나는 글자 하나가 일정하게 한 음소를 대표하여 한 글자와 한 음소 간에 1:1의 대응관계가 잘 지켜질수록 좋은 정서법이라는 견해이다. 소리를 충실하게 나타내 줄수록 좋은 정서법이 된다는 것이다. 이를 흔히 표음주의(表音主義)라고 부른다.

다른 한 견해는 정서법은 귀를 위한 것이 아니고 눈을 위한 것이므로 소리의 충실한 반영에 얽매어 눈에 나쁜, 눈으로 읽어 뜻을 파악하는 데 좋지 않은 정서법보다는, 소리를 반영하는 데는 얼마간 불충실하더라도 눈에서 빨리 그 의미가 파악되는, 즉 독서 능률에 좋은 정서법이 더 좋다는 견해이다. 이를 흔히 표의주의(表意主義)라고 한다.

표음주의는 결국 문자로 하여금 음소를 하나하나 충실히 대표시켜 주자는 입장이므로 이 입장을 따르는 정서법을 표음주의 정서법 외에 음소적 정서법(phonemic orthography) 또는 음운론적 정서법(phonological orthograpy)이라 부른다.

그리고 표의주의는 그보다는 형태소(形態素)를 위주로 하여 한 형태소는 어떤 조건에 의하여 발음이 달라지는 일이 있더라도 시각적으로 같은 모양으로 표기한다는 입장이므로 이 입장을 따르는 정서법은 표의주의 정서법 외에 형태적 정서법(morphemic orthography) 또는 형태론적 정서법(morphological orthography)이라고 부른다.

표음주의 입장은 정서법의 전통이 짧거나 없는 경우에 많이 나타난다. 아직까지 문자로 기록된 적이 없는 아메리칸 인디언의 언어를 표기할 정서법을 만드는 경우를 염두에 둔 미국의 언어학자 파이크(Pike)의 주장이 대표적이다.

전통이 오랜 정서법을 가진 나라에서는 표의주의의 견해가 많은데, 프라그학파의 바쉐크(Vachek)의 견해가 가장 대표적이다. 최근 촘스키(Chomsky,N.)도 그 이론적 근거는 좀 다른 데가 있지만 후자의 입장을 취하고 있다.

표의주의를 취하는 한 근거는 문자의 보수성이다. 언어는 쉼없이 변화하여 그 소리도 계속 변하지만, 정서법은 한번 굳어지면 그처럼 변할 수 없다는 것이다.

이것이 이른바 문자의 보수성이다. 영어 철자에 ‘knight’에서처럼 소리가 나지 않는 ‘k’나 ‘gh’가 그대로 남아 있는 것은 문자의 보수성을 보여주는 본보기이지만, 우리의 철자에도 ‘희망·계획’의 ‘희’나 ‘계’ 등 문자의 보수성을 보여주는 예가 많다.

표의주의는 문자의 보수성을 인정하여 일단 굳어진 정서법은 되도록 그대로 살리자는 입장이다. 문자언어는 항구적이라는 특성을 갖는데, 정서법이 소리에서 멀어졌다고 해서 계속 바뀌면 10년 전의 책과 20년 전의 책을 오늘날의 정서법과 다른 정서법으로 읽어야 되므로, 그러한 항구성에 손상을 입히고 독서 능률을 그만큼 저해한다는 것이다.

표의주의의 다른 한 근거는 심리적인 것에 두고 있다. 가령, ‘잎’을 예로 들면, 이것이 ‘잎이, 잎사귀, 잎만’에서 각각 소리가 달리 실현되지만 우리 의식 속에는 그것이 한 가지 소리로 자리잡고 있다는 것이다.

따라서 ‘이피, 입싸귀, 임만’처럼 소리에 충실하게 표기하기보다는 우리 의식 속에 자리잡고 있는 모습인 ‘잎’으로 고정시켜 표기하는 것이 이 단어의 의미를 더 빠르고 더 정확하게 전달해 준다는 것이다.

이러한 표의주의 정서법은 나무의 잎과 사람의 입을 다 같이 ‘입도 크다’로 표기할 때보다 분명히 눈에 잘 구별되도록 해주는 장점도 있어 단어의 의미를 파악하는 데 더 효율적이라는 점에는 의문의 여지가 없다.

정서법은 말을 시각화하는 것이므로 말의 소리와 무관할 수는 없지만, 문자언어는 음성언어와 구분되는 독자적인 기능이 있으므로 정서법이 그 문자언어의 기능에 잘 부합되도록 만들어져야 한다는 것도 어김없는 사실이다.