반야심경소기회편 ()

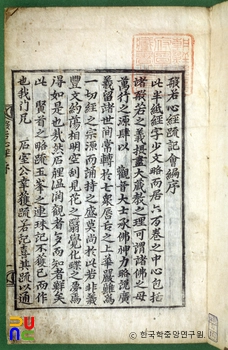

조선 중기 승려 석실 명안이 『반야심경』에 대한 주석서인 당나라 법장(法藏, 643712)의 『반야심경약소(般若心經略疏)』와 이에 대한 송나라 사회(師會, 11021166)의 복주(復註)인 『반야심경약소연주기(般若心經略疏連珠記)』를 회편한 것이다.

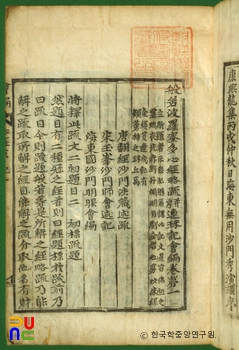

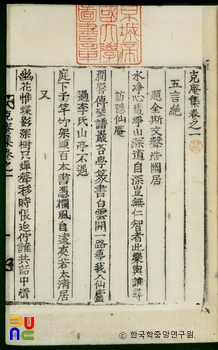

1705년(숙종 31)에 쓴 석실 명안의 후서(後序)와 1706년에 쓴 무용 수연(無用秀演, 1651∼1719)의 서문에서 볼 때 1706년경 간행된 것으로 보인다. 그러나 현존하는 『반야심경소기회편(般若心經疏記會編)』은 1710년(숙종 36) 경상도 하동 쌍계사(雙溪寺)에서 재간된 것이다.

2권 1책. 목판본. 『한국불교전서』 제9책에 수록되어 있다.

석실 명안은 속성이 장(張)씨이며 호는 설암(雪巖)이다. 진주 출신으로 12세에 지리산 덕산사(德山寺)의 성각(性覺)에게 출가하였고, 백암 성총(栢庵性聰)에게서 화엄을 배웠다. 화엄원교(華嚴圓敎)를 가장 우위에 두는 교판을 행하였으며, 만년에는 오직 염불왕생문에 귀의하여 서방도량(西方道場)을 결성하기도 하였다고 한다.

본서는 『반야심경약소』와 『반야심경약소연주기』를 회편(會編)한 것으로, 회편이란 단순히 모은 것이 아니라, 본경(本經)의 구절과 주석서의 해당 부분을 함께 실어서 보기 쉽도록 하는 것을 말한다. 따라서 명안의 독자적인 사상이 드러나 있지는 않다. 구성은 먼저 『약소』의 구절을 적고, 한 글자를 내려서 『연주기』의 해당 구절을 기록하고 있다.

본서의 특징은 법장과 사회라는 대표적인 화엄학자가 반야사상의 핵심경전인 『반야심경』을 주석한 점이다. 그런 만큼 주요 내용은 반야사상의 진공(眞空) 개념과 화엄사상의 묘유(妙有) 개념에 대한 통합적 사유의 모델들을 다양하게 제시하고 있는 것이라 할 수 있다. 주요한 예로서 진공인 이법(理法)과 묘유인 사법(事法)의 관계에 대해 상위(相違)와 상작(相作), 궁극적으로 무애(無礙)의 개념을 매개로 회통하고 있는 대목 등은 공유(空有) 개념에 대한 통합적 사유의 가능성을 구현하고 있는 것이다.

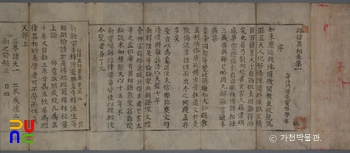

또 권말에는 「이합예언(釐合例言)」과 「공유섭의지도(空有攝義之圖)」가 붙어 있는데, 『약소』와 『연주기』에는 없는 독자적인 주장이다. 「이합예언」에서는 『반야심경』에 대한 6종의 역경본(譯經本)에 대해 설명하고 있으며, 「공유섭의지도」에서는 연기(緣起)·진공·묘유에는 각각 사의(四義)가 있으며, 이사(理事)에는 십문(十門)이 있다고 하면서 이들의 관계를 그림으로서 나타내고 있다.

본서는 회편이기 때문에 석실 명안의 독자적인 사유가 드러나 있는 것은 아니다. 그러나 스승인 백암 성총을 중심으로 해서 당시 쌍계사에서 화엄학풍이 유행했던 면모가 잘 드러나고 있다.