방향 ()

고려시대 이후 현재까지 쓰이고 있는 대표적인 당악기로 철향(鐵響)·철방향(鐵方響)이라고도 한다. 임진왜란 이전에 간행된 『악학궤범』(일본 蓬左文庫 소장)에 의하면 “철편(鐵片)의 모양은 길이가 9촌, 너비가 2촌으로, 위는 둥글고 아래는 모가 졌고, 수(數)는 16개이다. 16개의 철판을 겹줄로 엮고 틀에 달아놓고 편종과 편경 대신으로 쓴다.

강한 쇠붙이로 만든 철편의 크기는 같고 그 두껍고 얇은 차이에 의해서 음이 높고 낮다. 철편 위에 구멍을 뚫어 삼갑진사(三甲眞絲)로 위 아래 두 단에 각각 가로놓인 두 개의 가로쇠[橫鐵]에 8매씩 붙들어 맨다.”고 하였다.

그러나 1610년(광해군 2) 간행된 『악학궤범』에 의하면 “좌우 기둥 아래 안팎으로 초엽(草葉:풀잎)을 붙이고, 새끼호랑이[雛虎]를 만들어 네모진 방대(方臺) 위에 놓고 틀 두 기둥을 새끼호랑이 등에 뚫은 구멍에 꽂아 고정시킨다.”고 기록하고 있어 목공작(木孔雀)과 유소(流蘇:매듭술)를 늘어뜨려 장식하지 않는 점이 편종과 다르다.

16개의 철편은 편종이나 편경과 같이 8매씩 상하로 달되, 낮은 음에서 높은 음의 순서로 배열하지는 않았는데 그것은 당악(唐樂)을 연주하기 쉽게 하기 위해서이다. 그러나 나중에는 편종·편경처럼 음률순으로 바꾸어 달았고, 현재도 그러하다.

연주법은 양손에 편종과 편경에 쓰이는 각퇴(角槌:뿔방망이)를 들고 치는데, 철편 밑에 받쳐놓은 가로쇠 때문에 소리가 울리지 못하여 좋은 음향을 내지 못하고 둔탁한 소리를 낸다. 『고려사』에 의하면 1076년(문종 30)에 대악관현방(大樂管絃房)을 정하였을 때 방향 업사(業師)의 이름이 보이고, 1114년(예종 9) 송나라에 신악(新樂)을 들여올 때 석방향(石方響)과 함께 철방향이 들어왔다.

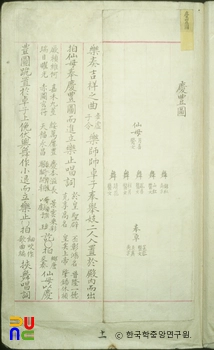

그 뒤 조선조를 거쳐 현재에 이르기까지 우리 나라에서는 주로 철방향을 사용하였다. 임진왜란 이전의 『악학궤범』과 광해군 2년판 내사태백산본(內賜太白山本)의 『악학궤범』 및 현재 국립국악원에서 연주되는 음률을 비교하면 [그림]과 같다.