봉촌문집 ()

1893년(고종 30) 최상룡의 후손 최영환(崔永煥) 등이 편집·간행하였다. 권두에 신석우(申錫愚)와 김도화(金道和)의 서문, 권말에 최익현(崔益鉉)과 서찬규(徐贊奎)의 발문이 있다.

22권 11책. 목판본. 국립중앙도서관과 장서각 도서 등에 있다.

권1∼4에 시 137수, 서(書) 92편, 권5∼20에 잡저 21편, 권21에 서(序) 9편, 기(記) 5편, 잠(箴) 1편, 명(銘) 3편, 발(跋) 2편, 문(文) 1편, 상량문 3편, 제문 8편, 애사 3편, 유사 1편, 권22에 만사 33수, 제문 10편, 행록(行錄)·묘지명·묘표 각 1편 등이 수록되어 있다.

시는 시어가 다양하고 중후하며 직설적인 표현이 많다. 「봉무정십경(鳳舞亭十景)」이 대표적인 작품이다. 서(書)는 당시의 석학·명경들과 더불어 학문을 논한 것이다. 정종로(鄭宗魯)와는 『대학』·『중용』·『심경(心經)』·『근사록(近思錄)』·『주역』·『논어』·『맹자』·『주자서절요(朱子書節要)』 등에 대해 광범위하게 논하였다. 홍직필(洪直弼)과는 호락론(湖洛論)에 대해 의견을 교환하고, 유치명(柳致明)·김익동(金翊東)·남희측(南熙則) 등과는 상례 등 예절에 대해 질의·응답하였다.

「종약(宗約)」은 종문이 모여서 조상을 위하고 친목을 도모하기 위한 규약으로 전문 16조로 되어 있다. 존종(尊宗)·조제(助祭)·목족(睦族)·효우(孝友)·구급(救急) 등을 규정한 것이다. 「독암재당규(獨巖齋堂規)」는 학당의 학문을 교육하기 위한 규칙으로 전문 12조로 되어 있다. 치지(致知)·수행(修行)·처사(處事)·접물(接物) 등의 시행 방법에 대해 세부 지침을 정한 것이다.

「동규(洞規)」는 마을의 자치규약이다. 향약(鄕約)을 시행하기 위해 만든 것인데, 덕교재절목(德敎齋節目)과 예용재절목(禮用齋節目)으로 구분하여 전문 108조로 규정되어 있다. 여기에는 풍속을 선도하는 방법으로 처벌과 포상의 규정을 명백히 한 것이 주목할 만하다.

「성리관규소지(性理管窺小識)」는 당시 선비들의 연구 대상이던 성리학에 대한 사견을 밝힌 것이다. 성(性)과 기(氣)를 구분해 설명하면서 경전에 나오는 성리에 대한 뜻과 정주학에서 설명한 뜻을 인용하고 끝에 자신의 설명을 추가한 것이다. 「심위기변(心爲氣辨)」에서도 심(心)과 성(性)과 태극(太極)에 관해 설명하면서 인간의 몸도 하나의 소우주(小宇宙)로 천지의 정과 기를 품수한 것이며, 그것이 곧 성리라고 천명하였다.

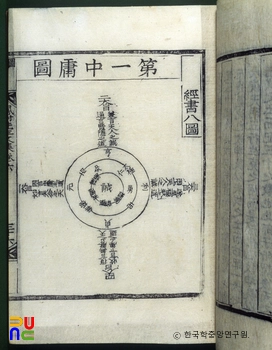

「경서팔도(經書八圖)」는 『중용』·『대학』·『논어』·『맹자』·『시전』·『서전』·『예기』·『주역』 등의 내용을 간추려 도시한 것이다. 세상에 널리 알려지지 않은 것과 학자가 경전 연구에 필요한 부분을 일목요연하게 정리한 것이 특징이라 하겠다. 「재이록 在邇錄」은 수신(修身)과 제가(齊家)의 세부 지침을 마련한 것이다. 용모·음식·기거·학문 등과 부자·형제·부부·제사·혼인 등에 대해 지켜야 할 덕목을 분류하고 설명하였다.

또한, 당시 선비들의 행동 지침이었던 『소학』의 난해한 곳을 설명한 「소학췌의(小學贅疑)」와 사서 중에서 아직까지 해석이 되지 않은 문구를 해석한 「사서변의(四書辨疑)」, 『역학계몽(易學啓蒙)』을 도시하고 주석을 단 「계몽차의(啓蒙箚疑)」가 있다. 이밖에도 1823년 서얼(庶孽)의 관리 임용을 청한 상소문과 1827년 서학의 교주 이경언(李景彦) 등의 처벌을 청한 상소문 등이 있다.