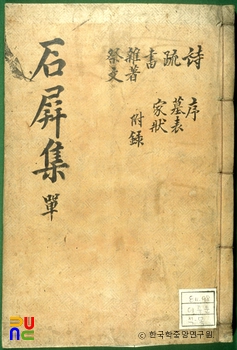

석병문집 ()

1908년 이휴운의 후손 이양연(李瀁淵)과 이대현(李岱鉉)이 편집·간행하였다. 권두에 유도헌(柳道獻)·이중린(李中麟)·최시교(崔峕敎)의 서문, 권말에 후손 이병연(李昺淵)의 발문이 있다.

2권 1책. 목활자본. 연세대학교 도서관 등에 있다.

권1에 시 63수, 소(疏) 1편, 서(書) 13편, 잡저 3편, 서(序) 3편, 제문 2편, 묘표 1편, 가장 1편, 권2에 부록으로 만사 10수, 제문·행략초기(行略草記)·행장·묘표·묘갈명·봉안문·축문·고유문·달성지(達城誌)·부록(裒錄) 각 1편과 시 10수가 수록되어 있다.

시는 차운시와 만사가 주종을 이루고, 자연과 산수를 읊은 시도 있다. 「처사시육결(處士詩六闋)」과 「어부시육결(漁父詩六闋)」은 독특한 시체를 사용해서 처사와 어부가 지닌 습성과 고집 등을 묘사한 것이다. 「독퇴계선생문집유감(讀退溪先生文集有感)」과 「봉정한강선생(奉呈寒岡先生)」은 학문에 대한 무한한 동경과 선현·스승에 대한 애모(哀慕)의 정을 표현한 것이다.

소의 「청헌의량소(請獻義糧疏)」는 1624년(인조 2) 이괄(李适)과 한명련(韓明璉)이 군대를 일으켜 도성을 점거하자 채선견(蔡先見)·민겸(閔謙) 등과 함께 의병을 일으키고 군량미를 모아 적의 공세에 대비하다가 이괄이 죽음을 당하고 난이 평정되자, 궁궐에 남은 군량미 60석을 바치는 내용을 담은 것이다.

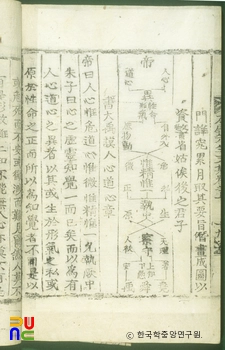

잡저 가운데 「심경장도(心經章圖)」는 『심경』의 해석하기 어려운 부분을 가려서 도시하고 알기 쉽게 해설을 붙인 것이다. 「적지정강소회문(積智亭講所回文)」은 적지정사에서 공부하는 선비들에게 보낸 것으로, 학문의 실천궁행을 강조하고 그 시행에 필요한 강규(講規)를 제정하여 시행할 것을 촉구하였다.

「야산조소서(耶山調小序)」는 가야산을 노래한 민요의 일종인 야산조를 정비하여 그 아름다움을 칭찬하고, 야산조를 발굴하게 된 동기를 밝힌 글이다.