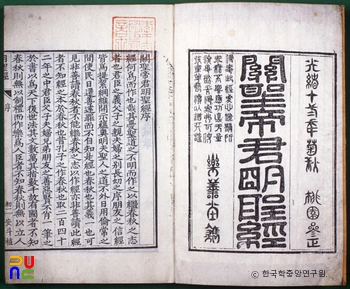

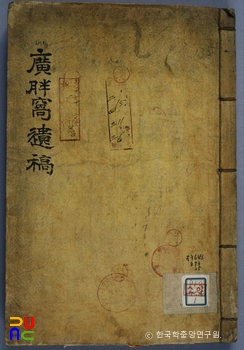

성암집 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

조선 후기의 학자, 신상선의 시가와 산문을 엮어 1915년에 간행한 시문집.

내용

3권 1책. 목활자본. 1915년 아들 훈(壎)이 편집, 간행하였다. 권두에 이만계(李晩煃)의 서문이 있고, 권말에 유필영(柳必永)과 조병직(曺秉直)의 발문이 있다. 국립중앙도서관에 있다.

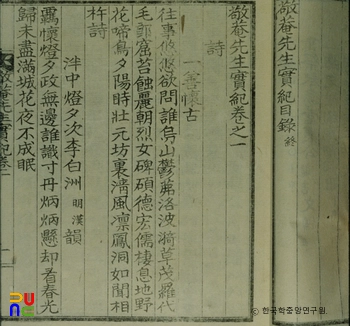

권1·2에 시·만사 154수, 서(書) 20편, 잡저 4편, 기(記) 1편, 발(跋) 1편, 잠(箴) 3편, 명(銘) 2편, 찬(贊) 2편, 제문 9편, 묘갈명 1편, 권3은 부록으로 가장(家狀)·척유(摭遺)·행장·묘지명·묘갈명 각 1편이 수록되어 있다.

시는 소박하면서도 국말의 영향을 받아 나라의 안위를 염려하는 비분강개와 스스로의 불우를 한탄하는 탄식이 나타나 있다. 「문왕사헌괵(聞王師獻馘)」과 「동복칠충비(同福七忠碑)」와 같은 작품에서는 나라를 위하여 신명을 바친 충신들의 넋을 기리고, 어지럽고 혼란한 이 시대에 충신들이 많이 나와 국가를 반석 위에 올려놓기를 바라는 소망이 간절하게 담겨 있다.

이밖에 이황(李滉)의 학문을 찬양한 「도산서원(陶山書院)」과 전가의 한가로운 정경을 노래한 「춘일우음(春日偶吟)」·「전가즉사(田家卽事)」등의 작품도 있다.

서는 친지들에게 보낸 안부편지가 대부분이다. 「상성재허선생문목(上性齋許先生問目)」은 상례 중 시행하기 어려운 것과, 예설에 규정이 분명하지 않은 부분의 시행상의 절차와 가부를 질문한 내용이다.

집필자