시호 ()

공적 · 덕망이나 지위가 높았던 사람에게 죽은 뒤에 붙여 주는 이름으로서 대개는 그 행적에 따라 임금으로부터 받는다. 조선 초기까지는 왕과 왕비, 왕의 종친, 실직에 있었던 정2품 이상의 문무관과 공신에게만 주어졌으나 후대로 내려오면서 그 대상이 더욱 확대되었다.

생전에 낮은 관직에 있었던 사람도 증직되어 시호를 받는 일이 있었다. 이 때 시호 내리는 일을 증시(贈諡)라 하고, 후대에 추증해 시호를 내리면 추시(追諡)라 하였다.

추시는 대부분 종2품 이상의 벼슬에 있는 사람의 죽은 아버지 · 할아버지 · 증조부나 후대에 와서 학덕이 빛난 선비들에게 주어졌다. 한편, 처음 내렸던 시호를 뒷날 다른 시호로 고쳐서 내리는 것을 개시(改諡)라 했고, 개시를 다시 고쳐 내리게 되면 이는 후개시(後改諡)가 된다.

시호의 기원은 중국에 두고 있으나 그 시기는 확실하지 않다. 요(堯) · 순(舜) · 우(禹) · 탕(湯) · 문(文) · 무(武)를 시호로 보는 설도 있다.

그러나 일반적으로 시법(諡法 : 시호를 의논해 정하는 방법)이 이루어진 것은 주나라 주공(周公)대부터라고 한다. 뒷날 진(秦)나라 시황제(始皇帝) 때에는 분서갱유(焚書坑儒)의 소용돌이 속에 폐지되었다가 한나라 때 복구되어 청나라 말기까지 시행되었다.

우리 나라에서의 시호는 신라 법흥왕 원년(514)에 죽은 부왕에게 ‘지증(智證)’의 증시를 했다는 기록이 그 효시가 된다. 그러나 삼국시대와 고려시대의 시호 제도는 사료의 부족으로 그 절차나 범위 등 시법에 관한 것을 자세히 살펴볼 수 없다.

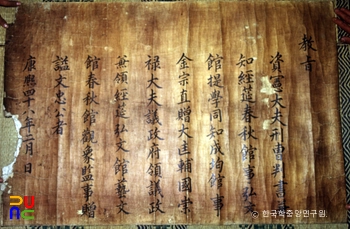

시호 제도에 관한 상세한 내용은 조선시대에 와서 정비되었다. 특히 국왕이나 왕비가 죽은 경우에는 시호도감(諡號都監)을 설치하고 도제조(都提調) · 제조(提調) · 도청(都廳) · 낭청(郎廳) 등을 임명해 시책(諡冊 : 국왕과 왕비가 죽은 뒤 시호를 올릴 때 쓰는 책으로, 옥으로 만든 옥책과 금으로 도금한 금보가 있음)을 올리도록 했으며, 증시 절차가 엄숙하게 진행되었다.

국왕을 제외한 일반인의 경우는 봉상시(奉常寺)에서 주관해 증시 하였다. 그 절차는 때에 따라 약간의 다름이 있었으나 통상적으로는 다음과 같다. ① 시호를 받을 만한 사람이 죽으면 그 자손이나 인척 등 관계 있는 사람들이 행장(行狀)을 작성해 예조에 제출한다.

② 예조에서는 그 행장을 검토한 뒤에 봉상시에 보낸다. 봉상시에서는 행장에 근거해 합당한 시호를 평론해서 세 가지 시호를 정해 홍문관에 보낸다. 이를 시장(諡狀)이라고 한다.

③ 홍문관에서는 응교(應敎) 이하 3인이 삼망(三望)을 의논한 뒤 응교 또는 부응교가 봉상시정 이하 여러 관원과 다시 의정한다. 의정부의 사인(舍人) · 검상(檢詳) 중 1인이 이에 서경해 시장과 함께 이조에 넘긴다.

④ 이조에서는 시호망단자(諡號望單子)를 작성해 국왕에게 올려 낙점을 받는다. 이 때 시호망단자는 삼망이 일반적이었으나 단망(單望)일 경우도 있었다.

⑤ 국왕의 낙점 후에 대간의 서경을 거쳐 확정된다. 이 시호 서경에서는 후보로 올랐던 시호는 제외되고 확정된 시호만을 올린다. 이와 같은 과정으로 확정된 시호는 국왕의 교지로 증시 된다.

이와 같은 번잡한 절차에 대한 이론으로 1428년(세종 10) 이후 약 10여 년간은 봉상시에서 의정해 정하기도 하였다. 그러나 1441년에는 의정부에서 이조의 고공사(考功司)로 하여금 해당자의 행장을 가지고 그 옳고 그름을 밝히어 마감하게 하고, 그 실상을 조사해 확인한 뒤에 봉상시에서 시호를 의정하게 하였다.

이 때 만약 성인의 법에 좇아 착한 행실이 많은 사람이라면 그 중에서 가장 착한 것을 택해 시호로 하였다. 단지 한 가지 착한 행실이 있다면 그 한 가지 착한 것을 취해 시호로 하게 하며, 오직 악한 행실만이 있을 때는 악한 시호를 주게 한다는 것이었다.

시호를 의정할 때는 세 가지 시호를 올리는 것[三望]이 원칙으로 되어 있었다. 이순신(李舜臣)의 경우, 봉상시에서 의논한 세 가지 시호는 ‘충무(忠武)’ · ‘충장(忠壯)’ · ‘무목(武穆)’이었다.

그리고 이 때 의논한 자의(字意)는 ‘일신의 위험을 무릅쓰고 임금을 받드는 것[危身奉上]’을 ‘충(忠)’이라 하고, ‘쳐들어오는 적의 창끝을 꺾어 외침을 막는 것[折衝禦侮]’을 ‘무(武)’라 한다.

‘적을 이겨 전란을 평정함[勝敵克亂]’을 ‘장(壯)’이라 하고, ‘덕을 펴고 의로움을 굳게 지킴[布德執義]’을 ‘목(穆)’이라 풀이하였다. 이 가운데 시호 서경을 거쳐 확정된 시호는 ‘충무’였다.

예조에서 행장을 접수함이 없이[不待諡狀] 합의를 이루어 곧바로 시호를 내린 예도 있다. 이른바 신임사화 때 피살된 노론사대신(老論四大臣)인 김창집(金昌集) · 이건명(李健命) · 이이명(李頤命) · 조태채(趙泰采)에게 내린 충헌(忠獻) · 충민(忠愍) · 충문(忠文) · 충익(忠翼)의 시호 등이 그것이다.

시호에 사용하는 글자의 수도 정해져 있었는데, 그 수는 때에 따라 달랐다. ≪주례 周禮≫의 시법에는 다만 28자요, ≪사기 史記≫의 시법에는 194자이다. 1438년(세종 20) 봉상시에서 사용하던 글자도 바로 이 194자였다.

이 때 봉상시에서는 글자수의 부족으로 시호를 의논할 때 사실과 맞게 하기가 어렵다는 점을 들어 임금에게 증보할 것을 아뢰었다. 이에 세종의 명에 따라 집현전에서는 ≪의례 儀禮≫ · ≪경전통해속 經傳通解續≫ · ≪문헌통고 文獻通考≫ 등을 참고해 새로 107자를 첨가하였다.

이리하여 우리 나라에서 시법에 쓸 수 있는 글자는 모두 301자가 되었다. 그러나 실제로 자주 사용된 글자는 문(文) · 정(貞) · 공(恭) · 양(襄) · 정(靖) · 양(良) · 효(孝) · 충(忠) · 장(莊) · 안(安) · 경(景) · 장(章) · 익(翼) · 무(武) · 경(敬) · 화(和) · 순(純) · 영(英) 등 120자 정도였다.

이러한 글자들은 모두 좋은 뜻을 담고 있다. 또한 그 한 글자의 뜻도 여러 가지로 풀이되어 시호법에 나오는 의미는 수천 가지라 할 수 있다.

예를 들면, ‘문(文)’은 ‘온 천하를 경륜해 다스리다[經天緯地]’, ‘배우기를 부지런히 하고 묻기를 좋아하다[勤學好問]’, ‘도덕을 널리 들어 아는 바가 많다[道德博聞]’, ‘충신으로 남을 사랑한다[忠信愛人]’, ‘널리 듣고 많이 본다[博聞多見]’, ‘공경하고 곧으며 자혜롭다[敬直慈惠]’, ‘총민하고 학문을 좋아한다[敏而好學]’ 등 15가지로 쓰였다.

시호에는 뒷날 시비가 따르기도 하였다. 일례로, 서거정(徐居正)은 ≪필원잡기 筆苑雜記≫에서 홍순손(洪順孫) 시호와 관련해 다음과 같이 기록하였다.

“홍순손은 뒤에 정난공신에 참여했으나 공도 가장 낮았을 뿐 아니라, 최종의 관직도 첨지중추부사요, 품질(品秩)도 낮았는데 훈공으로서 특별히 시호를 내림에 봉상시에서 ‘양무(襄武)’라 하였다.

‘일로 인해 공이 있음[因事有功]’이 ‘양’이요, ‘화란을 평정함[克定禍亂]’이 ‘무’라 하였으니, 아 심하도다. 그 사체를 알지 못함이며, 그 문자는 곧 임금에게 쓰는 문자이니, 어찌 신하에게 베풀 수 있겠는가. 더구나 이미 일로 인해 공이 있다 하였으니 그 공을 가히 알 것인데, 또 능히 화란을 평정했다는 것은 무엇인가.”

또한 최항(崔恒)에 대해서도 “또 영성부원군 최항을 봉상시에서 ‘문정(文靖)’이라 시호 했는데, ‘도덕을 널리 들은 것’을 ‘문’이라 하고 ‘몸을 조심스레 가지고 말이 적은 것[恭己鮮言]’을 ‘정’이라 하였다.

이미 도덕을 널리 들었다면 몸을 조심스레 가지고 말이 적은 것도 그 도덕 속의 말미에 속하는 일이다. ‘문’이니 ‘정’이니 하는 것은 역시 전도된 것이 아니겠는가.” 라고 하였다. 이는 ‘양무’나 ‘문정’의 풀이가 제대로 걸맞지 않음을 들어 말한 것이었다.

그러나 개시하기란 쉬운 일이 아니었다. 시법의 글자 중 양(煬) · 황(荒) · 혹(惑) · 유(幽) · 여(厲) 등은 한 가지의 착한 일도 말할 만한 것이 없고, 순전히 악하고 사나운 일만 있었던 사람에게 쓰인 글자다.

그러나 이러한 글자가 든 시호라 하여 장청(狀請 : 시장을 요청함)했던 것을 사퇴하거나 개시를 청할 수 없는 것이 원칙이었다.

1530년(중종 25)의 실록에서는, “시법은 지극히 중대한 것으로 일단 유려(幽厲)라고 주어지면 아무리 효자 · 자손(慈孫)이라 할지라도 백세토록 고칠 수 없다 했는데, 어찌 자손이 청한다고 하여 고칠 수 있겠는가.” 라고 기록하고 있다.

이는 중종의 말로서, 사실 조선 초기 어떤 재상에게 좋지 않은 시호[惡諡]가 내려지자 그의 자손들이 꺼려해 고쳐 줄 것을 청했으나 끝내 고치지 못한 일도 있다.

만약, 좋지 않은 시호가 내려지리라 예상되어 자손들이 시호를 청하지 않으면 이는 나라를 기만하고 남의 빈축을 살 일로 여겼다.

그래서 허균(許筠)은 ≪성옹식소록 惺翁識小錄≫에서 “평생의 직품이 시호를 받을 만한 자가 죽으면 그 집은 곧 그 사람의 행장을 갖추어서 해당 관청에 송부해야 한다. 비록 그 사람이 평소에 공덕과 행적이 없는 자라 할지라도 그 집에서는 감히 시호를 요청하지 않아서는 안 된다.”라고 하였다.

이는 나라에서 시호를 내리는 것은 여러 신하의 선악을 분별해 권장과 징계를 만세에 전해 보이기 위한 것이었기 때문이다. 이에 죽은 자의 평생 직품이 시의(諡議)에 올라야 마땅한데도 시호를 청하지 않는 것은 벼슬아치 집안의 도리가 아니라는 뜻이 담겨 있는 말이었다.

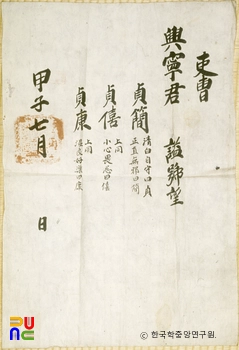

시호를 상가(喪家)에 내릴 때는 의식이 따랐다. 1421년(세종 3)에 마련된 ≪책증의 策贈儀≫는 다음과 같은 차례였다. ① 기일 전에 충호위(忠扈衛)가 초상집 대문 밖 서편에다 시호를 전할 사자의 막차(幕次)를 남향으로 설치한다.

② 집사자(執事者)는 사자의 자리를 대청 동북쪽에 남향으로 설치하고, 상주에게 대신 시호를 주는 자리를 대청 앞에 북향으로 설치한다. ③ 기일에 이르러 사자가 시호의 봉책 교서를 담은 교자상[樓子]을 받들고 상가에 이르러 막사로 들어간다.

④ 사의(司儀)가 상주 내외를 인도해 자리에 서게 하면 선 채로 곡을 한다. ⑤ 사의가 사자를 인도해 막차에서 나와 대문 서쪽에서 동향해 선다. ⑥ 사의가 상주를 인도해 지팡이[喪杖]를 버리고 질(絰 : 수질과 요질)을 벗고 곡을 그친 뒤, 대문 밖으로 나와서 맞이한다.

⑦ 집사자가 교자상을 메고 들어가서 상청(喪廳) 한가운데다 남향으로 놓는다. ⑧ 사의가 사자를 인도해 동북쪽에 선다. ⑨ 사의가 상주를 인도해 절하는 자리에 선다.

⑩ 사의가 “국궁(鞠躬) · 사배(四拜) · 흥(興) · 평신(平身)”이라 창하면 그 창에 따라 상주가 몸을 구부렸다 폈다 네 번 절하고 일어나서 몸을 바로한다. ⑪ 사자가 “임금의 지시가 계신다.”라고 말하면, 사의가 “꿇어앉으라.”라고 창한다.

⑫ 상주가 꿇어앉으면 사자가 선지(宣旨)하기를 “전하께서 아무 관직 아무를 보내어 작고한 아무 관직 아무에게 시호를 아무라고 내린다.”라고 하면, 사의가 “부복(俯伏) · 흥 · 사배 · 흥 · 평신”이라 창한다. 창에 따라 상주는 구부렸다 폈다 네 번 절하고 일어나서 몸을 바로 한다.

⑬ 사자가 교자상에서 시호를 꺼내어 상주에게 준다. ⑭ 상주는 꿇어 앉은 채 받아 가지고 영좌(靈座) 앞에 봉안하고 분황례(焚黃禮)를 행한다. 분황례는 교서를 불사르는 것으로, 이 때의 교서는 붉은 종이를 썼다. 시호는 이렇듯이 경건하고도 엄숙한 의식을 거쳐 해당자의 집안에 전해졌다.

시법은 옛날 왕조의 한 제도로서, 벼슬한 사람이나 학덕이 높은 선비의 한 평생을 공의(公議)에 부쳐 엄정하게 평론하는데 의의가 있다. 또한, 한 가지 대표적인 일을 뽑아서 두 글자로 요약했으며, 죽은 한 사람의 선악을 나타내어 후세 사람들에게 권장과 징계를 보여주었다는데 의의가 있다.