역경심해역례제설 ()

불분권 1책. 필사본. 『조선도서해제』에서는 이 책이 안정복의 편저임을 밝히고 있으나, 글의 내용이나 책의 정리 상태로 보아 편자가 확실하지 않다. 이 책은 미정리본이기 때문에 내용이 일정한 체계로 정리되어 있지 않고 되는 대로 섞여 있다. 국립중앙도서관에 있다.

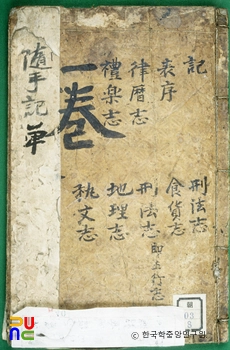

첫머리에 고시 12수가 있고, 이어 고제기(高帝紀)·이성제후왕표서(異姓諸侯王表序)·제후왕표서(諸侯王表序)·고혜고후문공신표서(高惠高后文公信表序)·고금인표서(古今人表序)·율력지(律曆志)·예악지(禮樂志)·형법지(刑法志)·식화지(食貨志)·오행지(五行志)·지리지(地理志)·예문지략(藝文志略), 다음에 또 고시 28수, 잠(箴) 4편, 명(銘) 2편, 과문(科文) 1편, 잡저 3편 등이 수록되어 있다.

고시는 모두 역사적 인물과 사건을 중심으로 지은 것이므로 『주역』과는 별로 관계가 없다. 또한, 「고제기」도 한고제 유방(劉邦)이 서민에서 출발하여 중국의 황제가 되기까지의 전말을 기록한 것이며, 표서 3편도 단순한 역사적 기록일 뿐 이 책과는 관계가 없다.

「율력지」는 율력의 구성인 천지·일월과 항성(恒星)의 운행을 보고 만든 것이므로 역상의 변화와 『주역』의 괘효와 밀접한 관계가 있다. 저자는 글의 중간중간에 필요하다고 인정되는 부분에는 『주역』을 인용해 증거로 삼고 있다.

「예악지」에서도 주공(周公)이 제례작악(制禮作樂)한 것이 아무 뜻 없이 이루어진 것이 아니고, 사(師)의 괘기로 성인이 태어난 것과 상과 형의 변화로 예악이 이루어진 것임을 강조하였다. 「형법지」에서는 인간에게 형을 가해 죄를 금지시키려는 것은 바로 천도의 바람과 비를 갖고 만물을 기르고 번개와 우뢰를 갖고 만물을 고무시키는 것과 같다고 강조하였다.

「식화지」에서는 사람이 살아가면서 소중한 것은 먹고사는 길임을 전제하고, 백성은 식량을 하늘처럼 소중하게 생각한다는 뜻에 왕은 자나 깨나 백성의 생활을 염려한다는 뜻을 가미해, 하늘의 생성의 이치와 역의 변상(變常)의 이치를 설명하였다. 「오행지」에서는 오행의 생성이 바로 태극의 원리에서 파생된 것임을 지적하고, 오행의 도움이 없었다면 인류의 발달이나 문명의 변천이 없었을 것임을 강조하였다.

「지리지」에서는 산천의 기복과 굴곡과 광활이 자연의 이치인 역상에 기인된 것임을 지적하고, 천하의 지역을 설명하면서 연운의 장단이나 땅의 길흉을 『주역』의 원리에 대입시켜 설명하였다. 「예문지략」에서는 인간의 군상을 권모자(權謀者)·형세자(形勢者)·음양자·병가자(兵家者)·천문자·오행자·시구자(蓍龜者)·잡점자(雜占者)·형법(刑法)·수술(數術)·경방(經方)·신선(神仙)·방기(方技)·유가(儒家)·도가(道家) 등 다양하게 구분하면서 중분위만사(中分爲萬事)에 해당됨을 강조하였다.