영남악부 ()

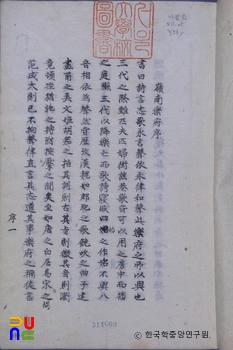

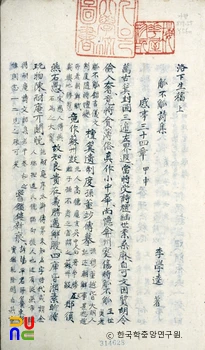

이학규가 신유사옥에 연루되어 김해에 유배되어 있을 때에 지은 것이다. 당시 강진에 유배되어 있던 정약용(丁若鏞)의 「탐진악부(耽津樂府)」를 보고 감발(感發)이 되어 지었던 것이다. 자필본(自筆本)은 보이지 않고, 현재 전하여오는 것은 서울대학교 가람문고본인 필사본이다.

오자와 탈자가 많은 편이나, 『낙하생전집(洛下生全集)』 영인 발간시에 그대로 편입되었다. 최근 원문 고증을 거쳐 완역되어 주1

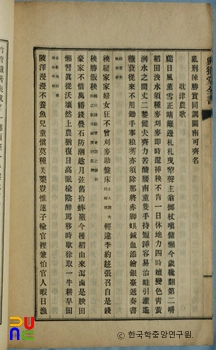

「영남악부」의 체재는 자서(自序)와 총 68수의 시편으로 이루어졌다. 각각의 시편은 산문으로 된 시서(詩序)가 있어 시 내용을 개괄하고, 그 다음에 본시가 이어져 있다. 시의 형식은 정형체를 따르지 않고, 잡언체(雜言體)의 시구(詩句)로 되어 있다.

곧 3·4·5·6·7언구를 자유로이 사용하였다. 대체로 그가 참고한 문헌은 『삼국사기』 · 『삼국유사』 · 『고려사』 등 사서(史書)와 영남지방의 군현지(郡縣誌) 등이다. 유배지역에서 모두 접할 수 없었던 문헌도 있어 전날에 읽어 기억한 것을 토대로 하고 그 지역의 문사들에게서 도움을 받기도 하였다.

신라로부터 고려 · 조선 초기에 이르기까지 역사적 인물이나 사건, 그리고 지방의 전설과 풍속에 걸쳐 영남에 관련된 것만을 제재(題材)로 택하였다. 그 중에서도 인물에 중점을 두었다. 특히, 인물의 선정에서는 충신 · 열사 뿐만 아니라 탐관 · 오리까지도 함께 들었다.

이들의 상반된 자취를 풍자적으로 주2함으로써, 은연중 조선 후기의 부패한 집권세력에 대한 신랄한 비판을 가하려는 점이 주목된다.