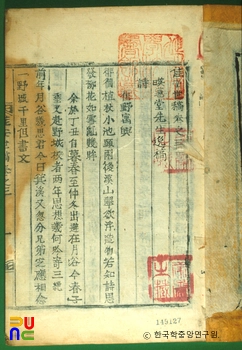

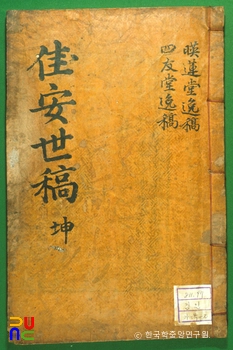

영련당일고 ()

1903년 전몽정의 후손 전옥현(全玉鉉)과 전효영(全孝永) 등이 편집·간행하였다. 권두에 권연하(權璉夏)와 김휘준(金輝濬)의 서문, 권말에 이만도(李晩燾)와 후손 전광련(全光煉)·전학영(全學永) 등의 발문이 있다.

2권 1책. 목판본. 연세대학교 도서관에 있다.

권1·2에 시 232수, 부록으로 가장·행장·묘갈명 각 1편이 수록되어 있다. 시는 운율이 청아하고 품격이 높다. 후기의 작품에는 임진왜란이라는 거대한 역사의 한 장면을 치르면서 비분강개하고 국가의 앞날을 걱정하는 심정을 읊은 것이 많다.

「설중행(雪中行)」과 「마상음(馬上吟)」에서는 눈 속을 걸어가면서도, 말을 타고 나그넷길을 재촉하면서도 현실의 당면 문제와 앞으로의 대책에 골몰하느라고 귀를 도려내는 듯한 추위마저 느끼지 못함을 밝혔다. 「화원회고(花園懷古)」와 「신라도회고(新羅都懷古)」에서는 전쟁으로 잿더미가 된 화원과, 사치와 향락의 온상이라는 경주에서 지난날의 번화했던 시절을 상상하면서 허망한 세상의 변천을 개탄하고 있다.

「유소사(有所思)」와 「추흥(秋興)」에서는 전쟁의 소용돌이 속에서도 농민들이 적의 손길을 피해 뿌려 놓은 씨앗이 가을이 되자 탐스러운 곡식을 영글게 한 사실을, 순환하는 자연의 이치에 부합시켜 노래하였다. 「망견적화(望見賊火)」·「탄무인소제(嘆無人掃除)」·「흉적분탕불식(兇賊焚蕩不息)」 등에서는 적이 날뛰는 곳마다 민가에서 불이 일어나는 것을 바라보면서 일거에 적을 소탕할 수 없는 안타까움을 노래하고 있다.

「문천병토진평양적(聞天兵討盡平壤賊)」은 명나라 군사가 평양을 수복하고 왜군을 무찔렀다는 소식을 듣고 평화가 눈앞에 다가오는 듯한 기쁨을 노래한 것이다. 이 밖에 「청심루(淸心樓)」 등 명승고적을 노래한 것과 「철곶진(鐵串津)」 등 지방의 특색을 노래한 것도 있다.