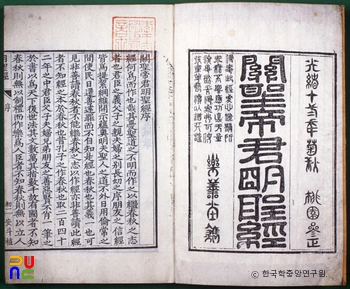

오서유고 ()

16책. 필사본. 이 중 1·6·7·16책은 결본이다. 이화여자대학교 도서관에 있다.

2책의 근경록(近耿錄)에 시 69수, 탄금록(彈琴錄)에 시 34수, 명주록(明州錄)에 시 66수, 남당록(南棠錄)에 시 54수, 3책의 반춘록(伴春錄)에 시 214수, 화축록(華祝錄)에 시 23수, 상견록(常見錄)에 시 62수, 4책의 연사록(燕槎錄)에 시 85수, 이섭록(利涉錄)에 시 20수, 풍패록(豊沛錄)에 시 50수, 조경록(朝京錄)에 시 32수가 실려 있다.

5책의 응제록(應製錄)에 시 90수, 명(銘) 3편, 갱운(賡韻) 60편, 변려문(騈儷文) 3편, 대언(對言) 2편, 사명록(詞命錄)에 제문 14편, 축문 3편, 옥책문(玉冊文)·치사(致詞) 각 2편, 악장·수교문(須敎文)·상량문 각 1편, 교서 3편, 치제문 2편, 8·9책의 공거록(公車錄)에 전문(箋文) 87편, 진향문(進香文) 5편, 계문(啓文) 57편, 의(議) 22편, 부주(附奏) 7편이 있다.

10책에 강의록(講義錄), 11책의 가승편(家乘篇)에 묘갈문 4편, 가장 2편, 묘지 8편, 유사 3편, 시곤록(示昆錄) 1편, 12·13책의 건연록(巾衍錄)에 비명 1편, 묘갈명·묘지명 각 3편, 시장(諡狀)·제문 각 2편, 애사 1편, 축문 9편, 서(書) 3편, 서(序) 8편, 기(記) 10편, 서(敍)·설(說) 각 1편, 발(跋) 7편, 상량문·계(啓) 각 1편, 잡저 8편, 14·15책에 부록으로 가장·언행·연보·묘표·묘지명·시장 각 1편, 치제문 2편, 제문 15편 등이 수록되어 있다.

「명주록」에는 저자가 명천부사로 있을 때 흉년에 시달리는 백성을 걱정한 「연민(憐民)」·「우민(憂民)」 등의 시가 있다. 「반춘록」에는 「순조대왕만장(純祖大王輓章)」 15수를 비롯해 증여시가 대부분이고, 「연사록」에는 진하사(進賀使)로 연경(燕京)에 갔을 때의 노정기(路程記)를 장편으로 읊은 것이 있다. 「응제록」은 세자시강 및 한림으로 있을 때 왕 대신 지은 것이다. 전문은 국가의 경조사에 내각을 대신해 올린 글이다.

계문 가운데 「수원부진제곡이정사(水原府賑濟穀釐正事)」는 창고에 저장된 곡식 관리의 개선책을 밝힌 것으로 윤회적재(輪回積載)를 건의하고 있다. 「면절검(勉節儉)」과 「청고결인심(請固結人心)」에서는 정치의 근본이 재정의 절제와 검용에 있으며, 상벌의 공정성이 인심 단합의 기초임을 강조하였다.

「강의록」은 1819년(순조 19)부터 1830년까지 세자시강으로 있을 때 강의한 내용이다. 언론의 개방과 민생의 보위, 조세 경감, 형벌의 감면 및 면학, 기강의 엄수, 청렴의 숭상 등을 강조하였다. 「시곤록」은 자손들에게 훈계한 글로 제사는 성의가 첫째요, 풍부한 제수는 외관상의 사치에 불과하다고 강조하였다.