완가정문집 ()

1937년 이사안의 증손 이규창(李圭昌) 등이 편집·간행하였다. 권두에 김도화(金道和)·손성좌(孫星佐)의 서문이 있고, 권말에 이후(李垕)의 발문이 있다.

5권 2책. 목판본. 국립중앙도서관·연세대학교 도서관·성균관대학교 도서관에 있다.

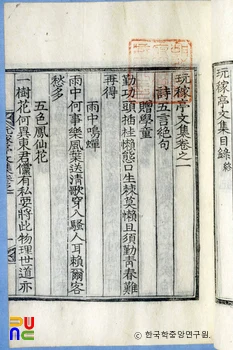

권1∼3에 시 72수, 서(書) 4편, 잡저 10편, 서(序) 6편, 기(記) 4편, 잠(箴) 6편, 명(銘) 1편, 상량문 1편, 축문 2편, 제문 11편, 권4·5에 부록으로 제현시(諸賢詩) 12수, 완가정제영(玩稼亭題詠) 6수, 제현서찰(諸賢書札) 15편, 증서(贈序) 8편, 행장·휘함해(諱銜解)·묘지명·묘갈명·완가정중수기(玩稼亭重修記)·중수상량문·계첩서(契帖序) 각 1편, 중수운(重修韻) 6수 등이 수록되어 있다.

시는 영물(詠物)이 많다. 「우중명선(雨中鳴蟬)」은 비 내리는 객사(客舍)에서 매미소리를 들으며 우수에 젖는 심사를 묘사한 내용이다. 「오색봉선화(五色鳳仙花)」는 다섯 색으로 된 꽃을 보고 지은 것으로, 작가의 내면적인 갈등이 은연중 드러나 있다. 「이하종국(籬下種菊)」에서는 도잠(陶潛)의 시풍을 따르려고 했으나 유연(悠然)한 멋은 풍기지 않는다.

잡저의 「욕계(慾戒)」는 욕심이란 인간에게 하나의 큰 도둑이 되므로 전인(全人)에 도달하기 위해서는 욕심을 경계해야 된다는 내용이다. 「천인일본설(天人一本說)」은 원형이정(元亨利貞)과 인의예지(仁義禮智)를 천(天)과 인(人)의 대(對)로 설명하였다. 수한풍우상노설(水旱風雨霜露雪)은 하늘의 7기(氣)로 그 조화가 중도를 잃어버리면 이변과 재앙이 되며, 희로애락애오욕(喜怒哀樂愛惡慾)은 인간의 7정(情)으로 중도를 잃어버리면 치우침(偏)과 죄(戾)가 된다는 것이다. 하늘과 사람의 이치가 동일하다는 주장이다.

「애란설(愛蘭說)」은 주돈이(周敦頤)의 애련(愛蓮)과 도잠의 애국(愛菊)에 비길 만큼 난초를 좋아하는 심정을 표현한 것이다. 「학루경회록(鶴樓慶會錄)」은 새의 활동을 인간 세계에 비겨 풍자적으로 표현한 글이다.