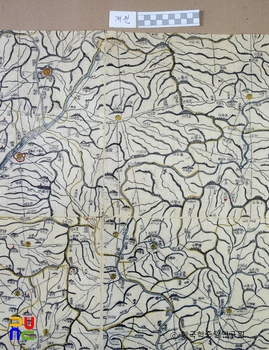

이천군 ()

동쪽은 평강군, 동남쪽은 철원군, 서쪽은 황해도 신계군 · 곡산군, 서남쪽은 황해도 금천군, 서북쪽은 곡산군, 북쪽은 함경남도 문천군과 접하고 있다. 동경 126°38′∼127°19′, 북위 38°18′∼39°03′에 위치하며, 면적 1,707.9㎢, 인구 8만2599명(1944년 현재)이다. 11개 면 91개 이로 되어 있으며, 군청 소재지는 이천면 향교리이다.

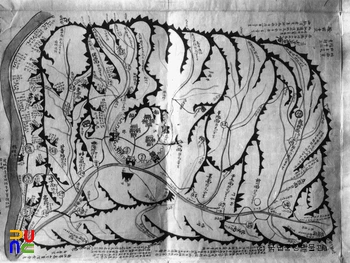

산악지대에 위치해 서쪽 황해도와의 경계에는 마식령산맥이 북쪽에서 서남방향으로 뻗어 내려 입암산(立巖山, 1,107m) · 화개산(華蓋山, 759m) · 설화산(雪花山, 581m) 등이 솟아 있다. 북쪽 함경남도와의 경계에는 저두봉(猪頭峰, 1,340m) · 금슬봉(琴瑟峰, 1,200m) 등이, 동쪽 평강군과의 경계에는 고말령(高末嶺, 1,049m) · 양암산(楊巖山, 1,123m) · 감투봉(甘套峰, 717m) 등이 연이어 있다.

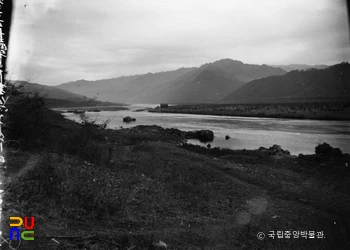

이 밖에도 중앙에 석봉(石峯, 809m), 남쪽에 문박산(文泊山, 797m)이 있다. 동부 · 서부 · 북부의 산지 사이를 고미탄천(古味呑川)과 그 지류인 임진강(臨津江)이 북쪽에서 남쪽으로 흐르며, 연안일대를 침식해 깊은 계곡과 깎은 듯한 절벽을 이루기도 하고, 평지나 분지를 형성시켜 주요 경작지와 거주지로 이용된다.

기후는 내륙지방이고 산악이 중첩된 만큼 한서의 차가 심한 대륙성 기후를 나타낸다. 연평균기온 9.1℃, 1월 평균기온 -8.7℃, 8월 평균기온 24.2℃이고, 연평균강수량은 1,256㎜이다.

고대

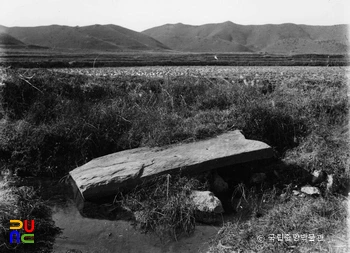

구석기 · 신석기시대의 유물 · 유적이 발굴된 적은 없으나, 자연환경으로 보아 치밀한 조사가 이루어진다면 발견될 가능성이 많은 곳이다. 청동기시대의 유물 · 유적은 강원도의 다른 지역보다 아주 풍부한 곳으로 낙양면 구봉리 · 삼포리, 방장면 구당리 등지에서 고인돌이 발견되었고, 낙양면 지석리에서는 돌연모, 방장면 가려주리에서는 고인돌 13기와 간돌화살촉이 발견되었으며, 그 밖에 반달돌칼 · 가락바퀴 · 바퀴날돌도끼 · 돌그물추 등이 출토되었다.

이와 같은 사실은 이 지방을 중심으로 청동기시대의 성읍국가가 형성되었음을 증명하는 것이며, 초기철기시대에도 이 지역을 중심으로 연맹왕국이 자리잡고 있었음을 알려 주는 자료라고 할 수 있다.

삼국시대에 이 지역은 고구려 영토로 흡수되어 이진매현(伊珍買縣)이라 불렸고, 신라 진흥왕 때는 신라의 영토로 정복되기도 하였다. 685년(신문왕 5) 전국을 9주 5소경으로 나누면서 한주(漢州) 토산군(兎山郡)의 속현으로 이천현(伊川縣)이라 하였다. 후삼국시대에 이천현은 후고구려의 영토가 되었다.

고려

995년(성종 14) 전국을 10도로 나눌 때 삭방도(朔方道)에 편입되었다. 1018년(현종 9) 동주(東州 : 지금의 철원)의 속현이 되었고 뒤에 감무를 두었으며, 별호로 화산현(花山縣)이라고 하였다. 고려 말기에 이천현은 경기도에 편입되었다.

조선

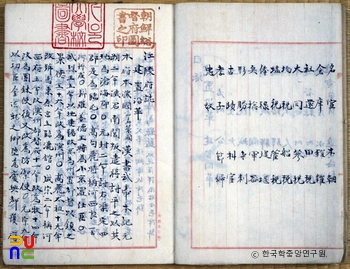

1413년(태종 13) 경기도에서 강원도로 이속되었고 현감이 파견되었다. 《세종실록》 지리지에 따르면 당시 이천현의 호구는 333호, 582명, 군사는 135명이었다. 1608년(광해군 즉위)에 도호부로 승격되었다가 1623년(인조 1) 다시 현으로 격하되었으며, 1687년(숙종 13)에 도호부가 되었다. 1760년(영조 36) 토포사를 두어 평강 · 안협 · 김화를 진관하였다.

근대

1895년 개성부 이천군이 되었다가 1896년 강원도 이천군으로 개편되었다. 1899년 당시 호수는 2,109호였으며, 1914년 안협군이 편입되었다. 1895년부터 1910년까지 항일의병투쟁에 이곳 주민들이 적극 참여했는데, 1908년 3월 22일에는 이천 동북쪽에서, 4월 7일에는 이천 동북쪽 산골짜기에서, 5월 11일과 13일에는 이천 동북쪽 10리 지점에서, 9월 14일과 12월 8일에는 이천읍내에서 왜병과 접전하였다.

1907년 10월 9일 안협에서는 의병을 도와 주었다는 이유로 왜병에 의해 민가 60여 채가 소각되기도 하였다. 1919년 3·1운동 때 이 군의 천도교인 장선처(張善處)가 평강 천도교구장 이태윤으로부터 〈독립선언서〉 15매를 받아 와 군내에서 계몽활동을 하였다.

4월 4일 낙양면 장날에 500여 명의 군중이 만세시위를 벌였고, 다음 날에는 헌병파견소를 습격하다가 많은 사람이 부상하였다. 4월 6∼13일에는 이천면에서 1,000여 명의 군중이 만세시위를 하면서 탑리와 비석리를 순회하다가 헌병분견소를 공격하였다.

4월 7일에는 판교리 · 문암리에서, 4월 10일에는 안협면 소재지와 문암리 장터에서, 4월 21일에는 서면 사현동에서 계속적인 시위가 있었으며, 이를 지도한 장선처를 비롯한 주일환(朱日煥) · 이춘호(李春浩) · 박인호(朴寅浩) · 김병주(金炳柱) · 김병하(金炳河) · 김응제(金應濟) · 김이순(金利淳) 등 35명이 일본경찰에 체포되었다.

구석기 · 신석기시대의 유물 · 유적은 아직 발견되지 않았다. 방장면 구당리에 고인돌 5기와 3기가 무리 지어 있고, 인원리에도 22기와 3기가 있으며, 가려주리에 6기, 사동리에 6기, 판교면 명덕리에 15기, 군지리에 19기, 서면 산참리에 18기, 유대포리에 9기와 2기, 문암리에 15기, 이천면 신흥리에 7기, 낙양면 외락리에 6기, 삼포리에 1기, 지하리에 99기가 있다.

이는 도내에서 그 분포량이 가장 많은 것으로, 청동기시대에 이 지역을 중심으로 큰 사회가 형성되었음을 나타낸다. 산성지로는 학봉면 성북리성지, 안협면 하수회리의 성치산성지(城峙山城址) · 노고성지(老姑城址) · 증봉성지(甑峯城址), 읍내리의 만경산성지(萬景山城址), 거성리의 거성지(擧城址), 이천면 향교리성지, 낙양면 지상리성지 등이 있으나 거의 훼손되었으며, 봉수지는 무동산(舞童山) · 봉봉산(烽峰山) · 태을산(太乙山)에 있었다.

고분으로는 판교면 명덕리에 적석총이 있고, 서면 유대포리계양산(桂陽山)의 고분은 왕릉이라고 전하나 누구의 것인지 밝혀지지 않았으며, 낙양면 구봉리, 학봉면 노동리, 안협면 읍내리에도 큰 무덤이 있다.

불교문화재로는 방장면 사동리 절터에 오층석탑 · 칠층석탑 · 석등 · 부도 등이 있으며, 이천면 회산리 소림사지(小林寺址)에는 비석 · 달마산소림사사적비(達磨山小林寺事蹟碑) · 석조불상 등이, 고달산 관음사(觀音寺)에는 사적비 · 칠성암(七星庵) 등이 있었고, 그 밖의 절터로 학봉산의 무주암(無住庵), 방장면 갈산의 감로사(甘露寺)가 있으며, 안협면 저전리의 절터에는 절충장군통정대부거사 저곡당죽청사리비(楮谷堂竹靑舍利碑) · 부도 등이 있다.

유교문화재로는 이천향교 · 사직단 · 문묘 · 성황사(城隍祠) · 여단(厲壇) · 덕진사(德津祠)가 있다. 정자로는 이천면 탑리에 금산정(錦山亭)이 있으며, 객사로는 이천면 천안리에 화산각(花山閣) 등이 있다. 그 밖에 방장면 구당리에 행궁지(行宮址)가 있다.

조선시대 교육기관으로는 이천면 향교리에 이천향교와 안협면에 안협향교가 있고, 각 마을에는 서당이 있어 많은 유생들을 교육하였다. 조선 중기 이후 향교의 교육기능이 약화되면서 서원이 세워졌는데, 1695년(숙종 21) 박태보(朴泰輔)를 배향한 화산서원(花山書院)이 설립되어 유생의 교육을 담당하였다. 그러나 1864년 서원철폐령에 따라 기능을 잃게 되고, 서당도 근대식 교육기관이 설립되면서 자취를 감추게 되었다.

근대교육기관으로는 1895년(고종 32) 〈소학교령〉에 따라 이천공립소학교가 처음 개교했으며, 1909년에 민족의식의 고취와 신문화 수용의 필요성을 인식한 지방 인사들에 의해 보흥학교(普興學校) · 삼애학교(三愛學校) · 명의학교(明義學校) 등의 사학기관이 설립되었다. 그러나 1919년 3·1운동 이후 이러한 사립학교들은 대부분 폐교되거나 공립학교로 전환되었다.

1913년 당시 이천공립보통학교는 4학급 215명, 일본인이 주로 취학했던 이천공립소학교는 1학급 10명, 보흥학교는 122명, 삼애학교는 40명, 명의학교는 31명의 학생이 있었다. 1922년 〈조선교육령〉에 따라 각 면에 보통학교가 설립되었으나 뒤에 모두 심상소학교로 개칭되었다.

종교상황은 광복 이전까지만 해도 불교 · 기독교 · 천도교의 활동이 비교적 활발하였다. 기독교는 1900년대에 들어와 포교활동이 시작되어, 1919년 3·1운동 때는 주민들의 민족정신을 일깨우는 역할을 하였다. 천도교는 1910년대에 이천면을 중심으로 포교활동이 시작되어, 1919년 3월에는 독립운동에 대한 활발한 계몽활동을 전개하고 4월 4, 5일 이틀 동안 낙양면 장날을 이용해 독립만세시위를 벌이기도 하였다. 사찰은 4개가 있다.

이 고장에는 산천과 관련된 설화가 많이 전래되고 있지만 기록이 남아 있지 않고, 다만 이천면 동쪽에 있는 열운정이라는 정자에 현액(懸額)을 했던 김수온(金守溫)이 이 고장에 와서 촌로들과 이야기한 고사가 전해진다.

전래되는 민속놀이로는 윷놀이 · 널뛰기 · 동전던지기 · 놋다리 · 돌싸움 · 연등놀이 · 횃불싸움 · 씨름 · 제기차기 · 호미씻이놀이 · 복놀이 · 눈싸움 · 얼음치기 등이 있고, 그 밖에 우리 나라 전통놀이들이 행해지며, 토속신앙으로 산신제 · 성황제를 지낸다.

대부분의 주민이 농업에 종사한다. 임진강과 고미탄천의 연안은 비교적 토지가 기름져 농사짓기에 적당해 쌀 · 보리 · 콩 · 옥수수 · 수수 · 피 등이 경작된다. 농가부업으로는 양잠과 양봉이 활발히 이루어진다.

산지에는 산림이 무성한 관계로 각종 임산자원이 풍부하며, 금 · 석면 · 니켈 등의 광산자원이 매장되어 있으나 채굴은 부진하다. 방장면 구당리에 갈산온천(葛山溫泉)이 있다. 교통의 중심지는 이천면 향교리로, 철도는 없지만 각종 도로가 이곳을 기점으로 해 사방으로 통한다.

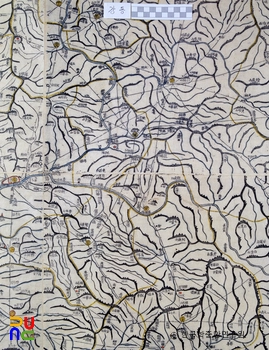

즉, 이천에서 2등도로가 동쪽으로는 경원선의 평강역(平康驛)까지 연결되며, 서북쪽으로는 황해도 곡산을 지나 평안남도평원선의 양덕역(陽德驛)까지 연결된다. 또 3등도로가 서남쪽으로 뻗어 금천역(金川驛)과 연결되고, 북쪽으로는 동백년산(東百年山)의 남쪽과 문천을 지나 원산에 이른다. 이 밖에 각 면사무소에 이르는 등외도로가 나 있어 교통이 편리하다.

낙양면

군의 서단에 위치한 면. 면적 69.99㎢, 인구 6,175명(1944년 현재). 면 소재지는 지하리이다. 1914년 행정구역 개편에 따라 이천군 낙양면(樂壤面)의 6개 이가 영양면(榮壤面)으로 개칭되었다가 1939년 다시 낙양면으로 되었다.

동 · 북 · 서쪽의 세 방면이 산악으로 둘러싸인 삼각형의 지역으로 전역이 마식령산맥에 속한다. 그리하여 동쪽에 장재덕산(張在德山, 752m), 서쪽 황해도 신계군의 경계에 각후봉(角後峰, 567m) · 율목산(栗木山, 691m) · 태을산(681m) 등이 솟아 있으며, 그 여맥이 면내로 뻗어 대부분의 지역이 산지로 되어 있다.

이들 산에서 발원한 작은 내들이 합쳐져 예성강의 지류인 지석천(支石川)이 되어 서쪽으로 흐르며, 유역에 소규모의 평지가 형성되어 경작지로 이용된다. 주민의 대부분이 농업에 종사하며, 주요 농산물은 쌀 · 보리 · 밀 · 콩 · 피 · 잎담배 등이다. 부업으로 양잠 · 양봉 등이 이루어진다. 지하리와 이천면 사이에 3등도로가 나 있고, 여기에서 다시 주요 마을로 등외도로가 분리되지만 교통이 불편하다.

유적으로는 지하리에서 삼포리에 걸쳐 약 100기의 고인돌이 있다. 지상리에는 성터가 있으며, 봉두사지(鳳頭寺址)에는 철불상 · 석불상 · 삼층석탑 등이 남아 있다. 지하(支下) · 내락(內洛) · 외락(外洛) · 구봉(九峰) · 삼포(三浦) · 지석(支石) · 지상(支上) 등 7개 이가 있다.

동면

군의 동남부에 위치한 면. 면적 58.64㎢, 인구 4,531명(1944년 현재). 면 소재지는 하식참리이다. 1914년 행정구역 개편 때 옛 안협군 동면(東面)의 4개 마을이 그대로 이천군으로 이속되었다.

서북부에 수청덕산(修淸德山, 681m), 남부에 영영산(靈影山, 583m), 북부에 독고현(獨高峴, 546m) 등이 솟아 있다. 이들 산지에서 발원한 작은 내들이 합쳐져 평안천(平安川)이 되어 중부를 서남쪽으로 흐르는데, 연안에 하성단구(河成段丘) 및 작은 규모의 평지가 전개된다. 주민의 대부분이 농업에 종사하며, 주요 농산물은 보리 · 콩 · 조 · 잎담배 · 대마 등이다. 부업으로는 양잠 · 양봉 등이 이루어진다.

1·6일에 열리는 월암장은 오랜 역사를 지녔으며 주로 농산물과 일용잡화가 거래된다. 월암리를 중심으로 각 방면에 등외도로가 연결되어 있으나 교통이 불편하다. 하식점(下食站) · 정동(定洞) · 월암(月巖) · 상식점(上食站) 등 4개 이가 있다.

방장면

군의 북부에 위치한 면. 면적 219.56㎢, 인구 9,734명(1944년 현재). 면 소재지는 가려주리이다. 서단에 마식령산맥이 뻗어 용야산(龍野山, 1,040m) · 연수령(連守嶺, 855m) 등이 솟아 있고, 동쪽에 사태산(四泰山, 1,150m)이 남북으로 뻗어 있다. 동부와 서부의 산지 사이를 임진강이 남북으로 흐르며, 유역에 비교적 넓은 평지가 전개되어 주요 경작지대 및 거주지를 이룬다.

대부분의 주민이 농업에 종사하며, 주요 농산물은 벼 · 콩 · 보리 · 조 · 대마 · 메밀 · 감자 등이다. 부업으로는 양잠과 양봉 등이 이루어진다. 2등도로가 임진강을 따라 북쪽으로는 함경남도 문천군에, 남쪽으로는 이천면에 연결되며, 여기에서 다시 구당리의 갈산온천으로 가는 등외도로가 분리된다. 갈산온천은 세종 때 발견된 탄산천으로 수량이 풍부하며, 사시사철 찾는 사람이 많다.

유적으로는 구당리에 세종이 임시로 머물렀던 행궁지가 있다. 또한 고인돌이 구당리에 8기, 인원리에 25기, 가려주리에 6기, 사동리에 6기 등 각지에 산재해 있다. 사동리에는 이름이 전해지지 않는 절터에 오층석탑 · 칠층석탑, 석등의 대석(臺石), 수십 개의 초석 등이 있다. 가려주(佳麗洲) · 사동(寺洞) · 당우(堂隅) · 가하(佳下) · 경도(京都) · 인원(獜原) · 구당(龜塘) · 용지(龍池) 등 8개 이가 있다.

산내면

군의 서부에 위치한 면. 면적 186.82㎢, 인구 7,519명(1944년 현재). 면 소재지는 송정리이다. 산내면(山內面) 동쪽에 석봉 · 두무산(杜霧山, 546m), 남쪽에 삼무산(三無山, 591m), 서쪽에 장재덕산, 북쪽 경계에 입암산 · 명지덕산(明地德山, 911m) 등이 솟아 있어 그 여맥이 전역으로 미친다.

임진강의 지류인 산내천(山內川)이 중앙부를 남북으로 흐르며, 그 유역에 규모는 적으나 평지가 전개되어 경작지대 및 거주지를 이룬다. 주민의 대부분이 농업에 종사하며, 주요 농산물은 쌀 · 보리 · 밀 · 콩 · 조 · 대마 · 잎담배 등이다. 부업으로는 양잠과 명주재배 등이 이루어진다. 2등도로가 송정리를 기점으로 동남으로는 이천면에 연결된다. 여기에서 다시 각 주요 마을로 등외도로가 분리되어 나가지만 대체로 교통이 불편하다.

유적으로는 개련리의 관음암지(觀音庵址)에 비석과 부도가 있으며, 여기에서 조금 떨어진 입암산 아래에는 보살사(菩薩寺)가 있다. 송정(松亭) · 장재동(長在洞) · 장동(長洞) · 추동(楸洞) · 상하(上下) · 삼거(三巨) · 화풍(花豊) · 개련(開蓮) · 용포(龍浦) 등 9개 이가 있다.

서면

군의 남부에 위치한 면. 면적 120.25㎢, 인구 1,230명(1944년 현재). 면 소재지는 산참리이다. 1914년 행정구역 개편 때 옛 안협군의 서면(西面) 7개 이가 그대로 이천군으로 이속되었다.

북쪽에 학봉산(鶴峰山, 672m), 동쪽에 문박산 · 수청덕산 등이 솟아 있고, 그 여맥이 면내로 뻗어 내려 달마산(達磨山, 623m) · 삼각봉(三角峰, 516m) 등으로 이어진다. 지세는 서남쪽으로 경사져 서남부에 비교적 넓은 평지가 전개된다. 북쪽에서 내려오는 임진강이 곡류를 거듭하며 서남부를 흘러 황해도와의 경계를 이루며, 동부 산지에서 발원한 작은 내들은 서쪽으로 흘러 임진강으로 들어간다.

강유역은 토지가 비옥해 각종 농산물이 경작된다. 주민의 대부분이 농업에 종사하며, 주요 농산물은 콩 · 조 · 쌀 · 보리 · 메밀 · 대마 등이다. 이천면과 황해도 금천군 시변리간의 2등도로가 임진강을 따라 연결되어 있고, 여기에서 다시 안협면으로 3등도로가, 각 주요 마을로 등외도로가 분리되어 나간다.

유적으로는 유대포리계양산에 왕릉으로 전하는 고분이 있고, 산참리 · 문암리 · 유대포리에 약 50기의 고인돌이 흩어져 있다. 산참(山站) · 우미(友味) · 상화암(上禾巖) · 하화암(下禾巖) · 축동(0xFB87洞) · 유대포(流大浦) · 문암(文巖) 등 7개 이가 있다.

안협면

군의 남단에 위치한 면. 면적 66.23㎢, 인구 6,468명(1944년 현재). 면 소재지는 읍내리이다. 1914년 행정구역 개편 때 옛 안협군의 군내면(郡內面) 6개 이가 안협면(安峽面)으로 개칭되면서 이천군으로 이속되었다.

태백산맥의 여맥이 미쳐 동쪽에 대성산(大城山, 389m), 북쪽에 수청덕산 등이 솟아 있다. 면의 중앙을 서쪽으로 흐르는 평안천과 임진강 유역에 비교적 넓은 평지가 전개된다. 토지가 비옥하고 수리시설도 좋아 쌀을 비롯해 콩 · 조 · 대마 · 보리 등이 생산된다. 서면-안협-철원간의 3등도로가 서남부를 지나고, 여기에서 다시 주요 마을로 등외도로가 연결된다.

평안천변의 만경산은 경치가 좋기로 이름 나 있다. 유적으로는 읍내리에 만경산성지와 칠층석탑, 저전리에 ‘건륭(乾隆) 10년’이라고 새겨진 부도, 하수회리에 성치산성지, 거성리에 주위 2.7㎞의 거성지 등이 있다. 읍내(邑內) · 거성(擧城) · 퇴탄(退灘) · 저전(楮田) · 상수회(上水回) · 하수회(下水回) 등 6개 이가 있다.

용포면

군의 동부에 위치한 면. 면적 227.60㎢, 인구 9,059명(1944년 현재). 면 소재지는 문동리이다. 1914년 행정구역 개편 때 청룡면(靑龍面)과 청포면(淸浦面)이 병합되어 용포면(龍浦面)으로 개칭되었다.

동부에 마식령산맥에 속하는 감투봉, 서부에 금슬봉, 남부에 취봉(鷲峰, 575m), 북부에 양암산 등이 병풍처럼 사방을 둘러싸고 있으며, 그 여맥이 면내로 뻗어 대부분의 지역이 산지이다. 그러나 중부를 동서로 흐르는 고미탄천과 사방의 산지에서 발원한 여러 작은 내들이 합쳐져 흐르는 지류의 연변에 비록 규모는 작으나 평지가 전개되어 주요 경작지대를 이룬다.

주요 농산물로는 조 · 콩 · 귀리 · 메밀 · 밀 · 감자 등이 생산된다. 이 밖에 부업으로 청밀(淸蜜) · 누에고치 등이 산출된다. 평강∼이천간의 2등도로가 남부를 지나며, 고미탄천의 연변을 따라 등외도로가 각 주요 마을로 연결되어 있다.

유적으로는 성거리광복산(廣服山)의 절터에 오층석탑이 있고, 무릉리에는 고성지(古城址)가 있다. 문동(文童) · 무릉(武陵) · 호암(虎巖) · 창전(倉田) · 성거(成巨) · 용흥(龍興) · 산지(山旨) · 상두(上頭) 등 8개 이가 있다.

웅탄면

군의 최북단에 위치한 면. 면적 311.41㎢, 인구 6,820명(1944년 현재). 면 소재지는 왕막리이다. 본래 고미탄면(古味呑面)이라 했으며 1938년 웅탄면(熊灘面)으로 개칭되었다.

동쪽 함경남도의 경계에 저두봉 · 추애산(楸愛山, 1,530m), 서쪽 도계에 봉황산(鳳凰山, 1,259m) · 명이덕산(蓂荑德山, 1,585m), 북쪽 함경남도의 경계에 백암산 · 이덕산(梨德山, 1,298m) 등 1,000m 이상의 산이 솟아 있고, 그 여맥이 면내로 뻗어 전 지역이 산지로 되어 있다. 다만, 동서의 두 산지 사이를 고미탄천이 남북으로 흐르나 다른 곳의 경우와는 달리 평지가 형성되어 있지 않다.

따라서 경작지로는 계곡의 연변이나 산악의 경사면, 산간의 작은 분지 등이 이용된다. 농업을 주로 하며 콩 · 조 · 보리 · 감자 · 메밀 등이 경작된다. 부업으로는 양잠 · 양봉 등이 이루어진다. 금 · 은 · 동 등의 지하자원이 매장되어 있으나 교통이 불편해 채광작업이 활발하지 않다.

평리를 기점으로 등외도로가 고미탄천을 따라 개설되어 주요 마을로 연결되지만 교통이 불편하다. 왕막(王幕) · 평(坪) · 용금(龍金) · 회전(檜田) · 희역(希易) · 건자(乾子) · 이락(耳洛) · 해랑(海浪) 등 8개 이가 있다.

이천면

군의 남부에 위치한 면. 면적 119.06㎢, 인구는 1만432명(1944년 현재). 면 소재지는 향교리이다. 1914년 행정구역 개편에 따라 동읍면(東邑面)과 하읍면(下邑面)의 12개 이가 병합되어 읍내면(邑內面)이 되었으며, 그 뒤 이천면(伊川面)으로 개칭되었다.

태백산맥의 지맥이 뻗어 내려 남부에 문박산 · 효성산(曉星山, 627m), 북부에 취봉, 동부에 대왕덕산(大王德山, 789m) 등이 솟아 있다. 동부 · 남부 · 북부의 산지에서 발원한 여러 작은 내들이 동천(東川)을 이루어 서쪽으로 흐르다가 본류인 임진강으로 들어간다. 강유역에는 비교적 넓은 평지가 전개되어 주요 경작지대를 이룬다. 토지가 기름지고 수리시설도 좋아 벼를 비롯해 보리 · 콩 · 조 · 목화 · 대마 등이 경작된다.

특산물로는 마포와 소주가 손꼽힌다. 향교리를 중심으로 평강읍과 황해도 금천군 서천면 시변리간의 2등도로와 신계방면으로 통하는 3등도로가 있다. 여기에서 다시 각 주요 마을로 등외도로가 연결되어 교통은 불편하지 않다. 동천이 감싸고 흐르는 남산은 경치가 좋기로 유명하며, 특히 가을단풍이 널리 알려져 있다.

유적으로는 신흥리에 고인돌군이 있고, 탑리에 오층석탑과 금산정이 있으며, 천안리에 화산각, 향교리에 성터와 이천향교가 있다. 향교(鄕校) · 탑(塔) · 천안(泉岸) · 신당(新塘) · 회산(回山) · 추목(楸木) · 안양(安養) · 남좌(南佐) · 비석(碑石) · 신흥(新興) · 개하(開下) · 개상(開上) 등 12개 이가 있다.

판교면

군의 중북부에 위치한 면. 면적 166.09㎢, 인구 8,550명(1944년 현재). 면 소재지는 명덕리이다. 동부에는 마식령산맥에 속하는 호곡봉(虎谷峯, 655m) · 금슬봉, 서부에는 석봉 · 두무산 등이 솟아 있으며, 그 여맥이 면내로 뻗어 일반적으로 산지가 많다.

판교면((板橋面)의 동부와 서부 산지 사이를 흐르는 임진강이 남부에서 고미탄천과 합류해 남쪽으로 흐른다. 이들 강유역에는 비교적 넓은 평지가 형성되어 주요한 농업생산지대를 이룬다. 따라서 취락도 하천유역에 집중되어 있다.

주요 농산물은 콩 · 조 · 밀 · 쌀 · 대마 · 감자 등이다. 그 밖에 특산물로 잎담배와 명주가 있다. 이천읍내에서 임진강을 따라 북상하는 2등도로가 면의 중앙을 남북으로 지나며, 여기에서 다시 주요 마을로 등외도로가 분리되어 나가나 교통은 불편한 편이다.

유적으로는 명덕리에 고인돌 15기와 석장(石葬)이라고 불리는 고분 2기가 있으며, 군지리에 고인돌 19기가 있다. 명덕(明德) · 군지(君至) · 한지(漢支) · 용당(龍塘) · 송원(松原) · 용천(龍川) · 광현(廣峴) · 풍림(楓林) 등 8개 이가 있다.

학봉면

군의 서부에 위치한 면. 면적 162.26㎢, 인구 7,036명(1944년 현재). 면 소재지는 은행정리이다. 1914년 행정구역 개편에 따라 하남면(河南面)과 구고면(九皐面)이 병합되어 학봉면(鶴鳳面)으로 개칭되었다.

서부 황해도 신계군 고면의 경계에 설화산 · 고주애산(高柱崖山, 754m), 남부에 학봉산, 북부에 삼무산 등이 솟아 있으며, 산세는 동남쪽으로 기울어져 있다. 따라서 서부일대는 산지대가 되지만 동남부일대는 평지가 된다.

여러 산에서 발원한 작은 내들이 동부를 남북으로 흘러 임진강 본류에 합류된다. 임진강의 본류와 지류 연안에는 비교적 넓은 평지가 형성되어 주요 경작지대 및 거주지대를 이룬다. 주요 농산물은 콩 · 조 · 쌀 · 밀 · 대마 등이다.

이천읍내와 황해도 금천군 서천면 시변리간의 2등도로가 동남부를 남북으로 지나고, 학봉리를 중심으로 각 주요 마을로 등외도로가 연결되지만 교통은 불편하다. 성북리에는 산악의 절벽을 이용한 둘레 1.2㎞의 반석축(半石築)의 성지가 있고, 노동리에는 고구려 때 축조되었다고 전해지는 석축 고분 4기가 있다.

은행정(銀杏亭) · 회산(回山) · 성북(城北) · 공수탄(公須灘) · 심동(深洞) · 노동(魯洞) · 성호(星湖) · 장항(獐項) · 묵막(墨幕) · 학봉(鶴峰) · 신파(薪坡) · 오현(筽峴) · 사청(射廳) · 대하현(大河峴) 등 14개 이가 있다.

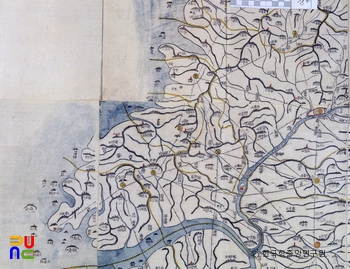

강원도(북한) 남서부에 있는 군. 동쪽은 평강군, 서쪽은 황해북도 신계군 · 토산군, 남쪽은 철원군(북한), 북쪽은 판교군과 접해 있다. 동경 126°42′∼127°03′, 북위 38°22′∼38°39′에 위치하며, 면적 615㎢, 인구 3만7200여 명(1996년 추정)이다.

1952년 12월 북한 행정구역 개편 때 안협면 · 동면은 철원군으로, 방장면 · 판교면 · 산내면과 낙양면 일부는 판교군으로, 웅탄면은 법동군, 낙양면 일부는 황해북도 신계군으로 분리 이관되고, 나머지 이천면 · 학봉면과 서면 · 산내면 · 용포면의 일부를 합쳐 군 행정구역을 개편하였다. 1954년 10월 이천읍과 심동리의 일부를 신당리에 편입시켰다.

행정구역은 이천읍과 개천(開川) · 신당(新塘) · 문동(文童) · 산지(山旨) · 무릉(武陵) · 건설(建設) · 회산(回山) · 축동(0xFB87洞) · 산참(山站) · 우미(友味) · 용정(龍井) · 신흥(新興) · 학봉(鶴峰) · 오현(筽峴) · 사청(射廳) · 은행정(銀杏亭) · 심동(深洞) · 장동(長洞) · 송정(松亭) · 상하(上下) · 장재(長在) · 성북(城北) 등 22개 이로 되어 있다. 군 소재지는 이천읍이다.

자연환경

군의 서쪽에는 아호비령산맥이, 동쪽에는 마식령산맥이 뻗어 있으며 그 중간에 하나의 큰 분지로 이루어져 있다. 주변에는 장재덕산(753m) · 율목산(701m) · 고주애산(703m) · 모리봉(615m) · 석봉(807m) · 장봉(617m) · 봉화산(688m) · 대왕덕산(788m) 등이 솟아 있으며, 동점령 · 장미재 · 큰옥실고개 등이 있다.

하천은 임진강과 그 지류인 문동천 · 노동천 · 송정천 · 상하천 · 동천 · 무릉천 · 축동천 등과 합류해 군의 중심부를 남북방향으로 흐르며, 유역에 충적지 평야가 펼쳐져 있다. 기반암은 화강편마암 · 석회암 등이며, 토양은 갈색산림토 · 충적토로 이루어져 있다.

기후는 연평균기온 9.0℃, 1월 평균기온 -7.8℃, 8월 평균기온 23.8℃이며, 연평균강수량은 1,399㎜이다. 첫서리는 10월 14일경, 마감서리는 4월 28일경에 내린다. 여름철에는 임진강계곡을 따라 강한 바람이 자주 분다.

산림은 군면적의 70%이며, 주요 수종은 소나무 · 참나무 · 이깔나무 · 피나무 · 잣나무 · 분지나무 등이다. 그 밖에 산과일 · 산나물 · 약초가 자생하며, 예로부터 밤이 많은 것으로 알려져 있다. 이 일대에는 사향노루 · 노루 · 수달 · 멧돼지 · 산토끼 · 꿩 등의 야생동물이 서식한다.

산업 · 교통

이 군의 주요 산업은 곡물생산을 기본으로 하는 농업과 축산업 · 과수업 · 양잠이다. 경지면적에서 논이 17%, 밭이 80% 이상을 차지한다. 주요 작물은 쌀 · 옥수수 · 콩이며, 쌀은 주로 임진강 연안지역에서 생산된다. 그 밖에 무 · 배추 · 시금치 · 오이 · 고추 등의 채소와 담배 · 들깨 등 공예작물, 사과 · 배 · 복숭아 · 추리 · 살구 · 포도 등의 과일이 재배된다. 축산으로는 돼지 · 소 · 양 · 닭 · 토끼 등이 사육되며, 양잠과 양봉이 활발하다.

공업은 식료품과 일용품 · 직물 · 의류 · 지물 · 화학제품 · 의약품을 제조하는 지방산업공장과 소규모 기업소들이 배치되어 있다. 교통은 청년이천선(세포-평산)이 통과하고, 평강 · 판교 · 철원(북한) · 토산 · 신계 방면으로 통하는 도로가 나 있다.

[교육 · 문화]

유적으로 이천읍 남쪽에 만경산성터가 있으며, 암천사가 있었으나 현존하지는 않는다. 임진강 상류에는 예로부터 유명한 제당연이라는 연못이 있으며, 신당리에는 탄산천인 신당약수가 있다. 교육기관으로는 이천고등중학교와 봉화고등중학교가 있다.