인재집 ()

1968년 신택의 8대손 신존식(申存植)이 편집·간행하였다. 권두에 이범규(李範圭)의 서문이 있고, 권말에 신존식의 발문이 있다.

2권 1책. 석인본. 국립중앙도서관과 연세대학교 도서관 등에 있다.

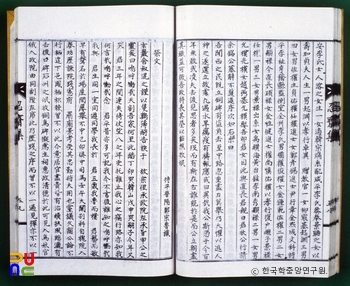

권1에 연보 1편, 시 159수, 부(賦)·표(表)·책(策)·기(記)·발(跋) 각 1편, 상량문·축문·제문 각 2편, 소(疏) 3편, 사(辭) 3편, 달(達) 2편, 계(啓) 4편, 녹(錄) 1편, 권2에 부록으로 유사·묘갈명·제문·유서(諭書)·어필(御筆) 각 1편, 서(序) 12편 등이 수록되어 있다.

시는 나라에 대한 충성심과 백성을 아끼는 생각으로 점철되어 있다. 「신묘중하송조대년사일본(辛卯仲夏送趙大年使日本)」과 「지월등인풍루시무예(至月登仁風樓試武藝)」에서는 나라의 장래를 염려하여 국교는 평화를 수호하는 길이며 무예를 연마함은 국가를 스스로 지키는 길이라고 설명하고 있다. 오직 나라와 임금을 위해서는 자신의 안위를 잊어야 한다고 강조하였다. 또한, 계절에 민감하여 「입춘」·「중양(重陽)」·「제야(除夜)」 등에서는 계절이 바뀔 때마다 덧없이 흘러가는 자신의 무력을 한탄하였다.

「관제책(官制策)」에서는 송나라 정호(程顥)의 10가지 치도(治道)를 인용하여 치국의 관건이 곧 관제에 있다고 주장하였다. 또, 제도를 바르게 세우면 선정이 이루어지고 제도가 적의성(適宜性)을 잃으면 정치가 어지러워진다고 설명하였다. 즉, 제도를 만드는 것은 임금이지만 그 직책을 수행하는 것은 신하이기 때문에 각 직제에 알맞은 인물을 가려서 맡기는 것이 더 중요하다고 주장하였다.

「관북풍토(關北風土)」에서는 철령 이북과 두만강 이남에 있는 명산·대천·명승·고적 등 다른 곳에서 보기 힘든 특수성을 지적하고 있다. 인물과 지세에서 영남·호남 지방과 다른 점 및 풍속과 방언 등에 관해 설명하고, 국경 지대와 가까운 점을 들어 국방의 중요성 언급하였다.

「서관시폐소(西關時弊疏)」는 강계부사로 있으면서 종래의 제도 및 시행 법령에 대해 미비점을 지적하고 보완을 요구한 글이다. 국경의 방비가 허술하여 적국의 사람이 잠복하기 쉬우므로 대책을 세워야 한다는 것 등 8개항을 지적하여 시정을 요구하였다.

그 밖에 이언적(李彦迪)의 격언을 칭찬한 「경현서원회재선생전후저잠급격언발(景賢書院晦齋先生前後著箴及格言跋)」과 가뭄에 비를 오게 해줄 것을 기원한 「도우사단문(禱雨社壇文)」이 있다. 경연(經筵)에 입시하여 주달한 「경자정월십구일입시시소달(庚子正月十九日入侍時所達)」 등 여러 편의 달과 계가 있다.