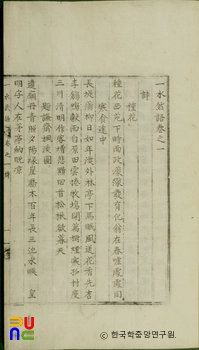

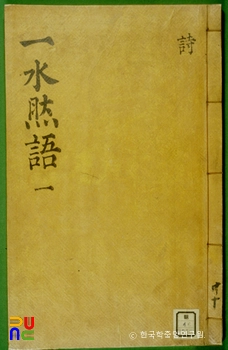

일수연어 ()

조선 후기의 문신 황인기의 시 · 계소 · 제문 · 서(書) 등을 수록한 시문집이다. 20권 10책 필사본이다. 권1∼12에 시 1,810수, 권13∼16에 계소(啓疏) 18편, 권17∼20에 서(書) 9편, 서(序) 9편, 기(記) 4편, 발(跋) 8편 등이 수록되어 있다. 시가 방대한 분량을 차지하고 있어 시에 대한 저자의 기호를 알 수 있다. 시문은 대체로 청절하고 고풍스러운 소박함을 지니고 있다. 소는 대부분 타인을 대리한 것으로, 그의 정치적 식견을 대변하는 것이다.

20권 10책. 필사본. 서문과 발문이 없어 편자와 편집 연대 및 간행 여부 등을 알 수 없다. 국립중앙도서관에 있다.

권1∼12에 시 1,810수, 권13∼16에 계소(啓疏) 18편, 전(箋) 2편, 송(頌) 1편, 묘지 6편, 묘표 1편, 행장 3편, 유사 1편, 진향문(進香文) 1편, 축문 2편, 제문 22편, 애사(哀辭) 1편, 권17∼20에 서(書) 9편, 서(序) 9편, 기(記) 4편, 발(跋) 8편, 전(傳) 2편, 부(賦) 1편, 잡저 18편, 습유(拾遺) 43편 등이 수록되어 있다.

시가 방대한 분량을 차지하고 있어 시에 대한 저자의 기호를 알 수 있다. 시문은 대체로 청절하고 고풍스러운 소박함을 지니고 있다.

소는 대부분 타인을 대리한 것으로, 그의 정치적 식견을 대변하는 것이다. 아울러 저자의 관찰력과 비판력을 잘 나타내고 있다. 이 중 「응지십폐소(應旨十弊疏)」는 당시 문란했던 열 가지 정치 문제를 날카롭게 지적하고 그 시정책을 제시하고 있다. 당시의 정치 상황을 파악할 수 있는 좋은 자료가 된다.

당시에 가장 문제가 되었던 십폐(十弊)로 군정(軍丁) · 조운(漕運) · 조적(糶糴) · 궁둔(宮屯) · 서리(胥吏) · 호적(戶籍) · 노비(奴婢) · 지물(紙物) · 송금(松禁) · 산송(山訟)을 들고 있다. 이 중 군정의 폐단을 열 가지로 분류하여 들었다.

①사족(士族)의 서자와 얼손(孽孫)이 모두 양반이라 사칭하면서 군정의 노역에서 빠지고 있다. ②상민(常民)들도 사대부와 혼사를 맺은 뒤 양반이라 사칭하여 군정에서 빠지고 있다. ③호세(豪勢)한 집에서 관리들을 협박하여 노복을 비호하고 군정에서 빠지게 하고 있다. ④집에 있는 군관(軍官)이나 각 영(營)의 장관(將官)이 이름만 올려놓고 근무하지 아니하는 경우도 있다. ⑤승려가 도첩(度牒) 없이 마음대로 출가해도 사찰을 짓는 노역에는 참가하지만, 우바새(優婆塞)는 도망한 무뢰한들로 태반이 도적이 되고 있다.

⑥사(祠)와 원(院)이 너무 많아서 원생(院生)으로 과다하게 충당되고 있다. ⑦탐욕스러운 사대부가 돈을 받고 족보에 천민을 편입시켜 빠지도록 한다. ⑧교활한 부농이 후사 없는 사대부의 집에 입적하여 군정의 노역에서 빠지고자 한다. ⑨글자를 아는 천인들이 서울에 가서 대신에게 돈을 바치고 유림의 소임을 맡아 군역에서 빠지도록 해준다. ⑩부점(富店)과 요촌(饒村)에서 향리들과 계(稧)를 만들어 군역에서 빠지고 있어 실질적으로 군에 복무하는 사람은 극소수라는 것 등이다. 저자는 이러한 폐단을 막고 기강을 확립해야 한다고 주장하였다.

「대호서유생청변무소(代湖西儒生請辨誣疏)」는 호서 지방의 유생을 대신하여 올린 글이다. 당시 지방 관리들이 어명을 빙자하여 어려운 일을 임의대로 처결하므로 진실보다는 사정에 치우치는 경향이 많다고 지적하였다. 규찰(糾察)을 강화하여 잘못된 것은 바로잡고 굽은 것은 곧게 펴야 된다는 소이다. 「대필암원유청하서김선생종사문묘소(代筆巖院儒請河西金先生從祀文廟疏)」는 필암서원의 유생들을 대신하여 김인후(金麟厚)는 성혼(成渾) · 이이(李珥)와 같은 현인이므로 문묘에 종사시킬 것을 요구한 글이다.

서(書) 중 「상김시랑이의궤연서(上金侍郎履毅几筵書)」는 인생의 허무함을 토로한 글이다. 인간세상에서 누리지 못한 즐거움을 죽어서는 느낄 수 있겠는가 하고 자문하는 것이다. 「상김척형재찬서(上金戚兄載讚書)」는 선비(先妣: 돌아가신 어머니)의 행록을 마치고 나서 못 다한 효도에 대한 감회를 서술한 글이다.