정부원 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

고려말에 정몽주(鄭夢周)가 지은 한시.

구성 및 형식

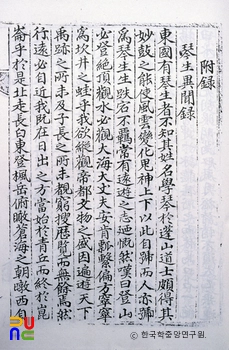

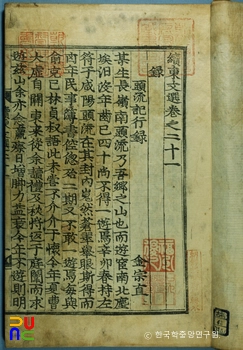

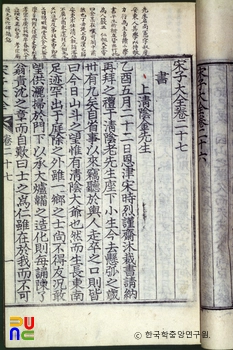

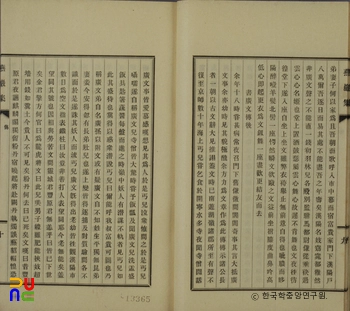

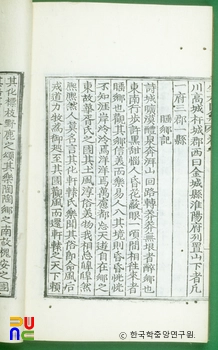

칠언절구 2수. 『포은집(圃隱集)』 권1에 수록되어 있다. 이 시는 출정나간 남편을 기다리며 괴로워하는 한 아낙의 호소를 읊은 작품이다.

내용

첫째 수는 한번 이별한 뒤 몇 해가 지나도록 소식이 오지 않아 변방에 있는 남편이 살았는지 죽었는지 누가 알겠는가? 하지만 오늘 아침에 겨울옷을 부쳐 보내노니, 심부름가는 아이가 바로 남편이 수자리 나갈 때 뱃속에 있었던 아이라 하였다.

둘째 수는 회문(回文)을 수놓으니 금(錦)자가 새로운데, 멀리 부치려 하자 까닭없는 한만 서려 혹시나 지나는 사람 중에 요동에서 온 이가 있나 하고 매일같이 나루터를 향하여 길손들에게 남편 소식을 묻노라 하였다.

의의와 평가

이 작품은 고려 말기의 혼란한 정치적 상황에서, 외침이 빈번하여 많은 남정네들이 국경지대로 출정한 현실을 한 여인을 통하여 표현해내고 있다. 작자의 시선이 머무르고 있는 정부(征婦)의 한많은 사연은 당시 뭇여인네들의 그것을 대변한 것이라 할 수 있다.

이별의 고통이 ‘뱃속의 아이’에게까지 중첩되어 와닿는 듯한 표현은 독자의 감성을 자극하기에 충분하다. 이처럼 정몽주의 현실비판은 곧 현실을 직서(直敍)함으로써 그 농도를 짙게 하고 있다.

참고문헌

『고려사(高麗史)』

『포은집(圃隱集)』

『청구풍아(靑丘風雅)』

집필자