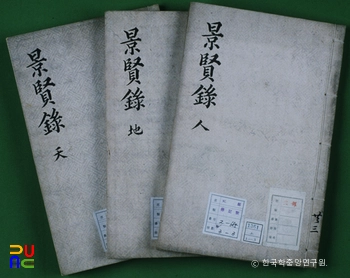

조감 ()

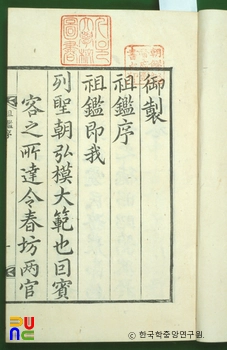

상하 1책. 고활자본. 조선 영조의 명으로 빈객(賓客) 이태좌(李台佐), 문학 조현명(趙顯命), 사서 정석오(鄭錫五) 등이 엮었다. 정유자(丁酉字)를 사용한 것으로 보아 정조 연간에 간행된 듯하다. 조문명(趙文命)이 봉찬(奉撰)한 서문에서 “열성조의 홍모(弘模 : 거대한 계획)·대범(大範 : 기본적이고 중요한 규범)이요, 호간(好諫)·근정(勤政)·애민(愛民)·무농(務農)·절약(節約)·신형(愼刑)의 덕이 이 책에 들어 있어 이것을 거울삼아야 한다.”고 하였다.

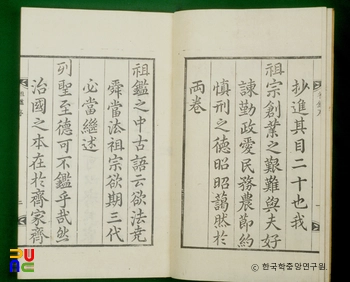

상권에는 세계(世系)·부서(符瑞 : 상서로운 징조)·창업(創業)·제작(制作)·중흥(中興)·자질(資質)·학문(學問)·덕행(德行)·호간편으로 되어 있다. 하권에는 내정(內政)·근정·용인(用人)·애민·무농·미재(弭災 : 재난을 다스림)·절약·돈화(敦化)·숭유(崇儒)·신형·치병(治兵) 등 20편으로 되어 있다.

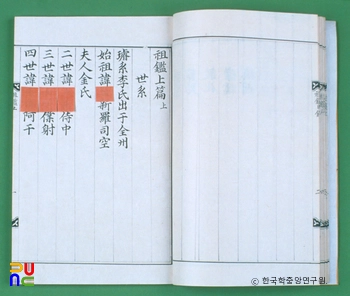

왕가 세계에서는 신라시대 사공(司空) 한(翰)에서부터 시작해 경종까지의 왕과 왕비가 기록되어 있다. 또 왕가의 역대 부서에 관한 사실이 기록되어 있다. 창업조에서는 목조(穆祖) 때부터 다루어졌으며, 제작조에는 세종 때부터 숙종 때까지의 중요 사실이 수록되었다.

중흥조에는 중종반정·임진왜란·인조반정 등에 관한 사실이 기록되어 있다. 자질조에서는 역대왕의 자질을 논하였다. 학문조·덕행조에서는 역대왕의 학문과 덕행에 관해서 논하였다. 호간조에서는 세종·성종·명종·선조·인조·효종·숙종 등에 관해서 다루었다. 내정조·근정조·용인조는 세종 때부터 시작되었고, 애민조는 세조 때부터 시작하고 있다.

무농조는 세종 때부터, 미재조는 성종 때부터, 절약조·돈화조는 세종 때부터 효자·열녀의 표창에 관해서, 숭유조에서는 태종 때부터 숙종 때까지 다루었다. 신형조에서는 세종 때부터 숙종 때까지 다루었다. 치병조에는 병제와 병서 간행 등을 세종 때부터 기록하고 있다. 이 책은 역대 제왕의 선행·덕치를 들어 영조의 선정에 참고가 될 만한 것을 뽑아서 편찬한 것이다. 규장각도서에 있다.